淞沪抗战“四行仓库保卫战”中的两桩谜案

旧时光里的上海滩

邱力立

2021-12-03 19:57:45

“八.一三淞沪抗战”后期“四行仓库保卫战”的英雄事迹家喻户晓,随之而来的有关“四行守军”的各种故事也在人们的口口相传下一直流传至今,而其中最具有传奇色彩的无疑就要属“女童子军杨惠敏冒死为四行守军献旗”一事了。

有关“杨惠敏献旗”一事在以往的不少文章与影视作品中多突出展现的是她“渡河献旗”这一细节,大意是说“女童子军杨惠敏冒着生命危险从当时苏州河以南的公共租界游过苏州河,来到位于闸北华界的四行仓库中为守军献上国旗,从而更加提振了士气”,那历史上“杨惠敏献旗”是否真就如此呢?为了弄清楚这个问题我们需要通过各种资料的查阅比对来做一番严密的考证。

杨惠敏

在做考证前,我们首先要对当年四行仓库的周边情况做一个大致的了解,这些会有利于各位读者对后文中各种有关“献旗史料”的解读。当年的四行仓库南临苏州河(当年苏州河以南是公共租界),西、北两侧均是华界,东侧“新垃圾桥”(西藏路桥)以东是公共租界,因此从这个地理位置上来看当年的“四行守军”并没有处在被日寇四面包围的境遇之中,这些都为后来守军中的大部分将士能从“新垃圾桥”撤退到公共租界内创造了有利条件。那问题就来了,熟悉上海的朋友们都知道,苏州河以北从西藏路桥往东到河南路桥这一片在过去均属闸北,难道当时的闸北区域内也有着租界的势力范围吗?答案是肯定的,与大众一般认为的“当时闸北就是华界”的认识不同,当时的“闸北”其实同时存在过“租界”和“华界”两块区域,“租界区域”相对较小,如据薛理勇主编《上海掌故大辞典》一书中的介绍“1893年正式确立美租界东西北三界界线:西起北西藏路(今西藏北路)沿海宁路向东、再沿北浙江路(今浙江北路)向北,再沿界路(今天目东路)、老靶子路(今武进路)向东至杨树浦”,从这段文字中我们就能大致勾勒出“闸北”区域内原“租界”的势力范围,也正因为此,如果我们去细心查阅有关这段历史史料的话就会不难发现,在当时“新垃圾桥”的西北侧还存在着一处“英军据点”,而女童子军杨惠敏之所以能够联系上“四行守军”就与这处据点存在有极大的关联。

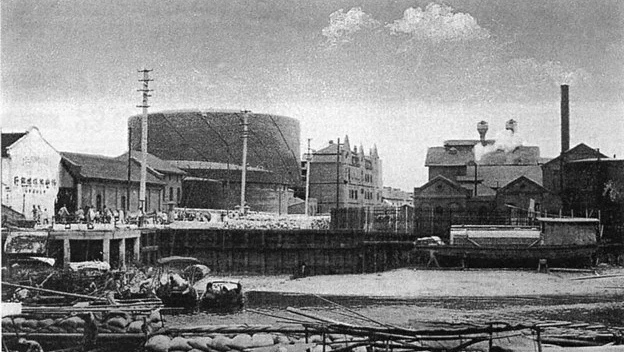

四行仓库(图一)

杨惠敏在她的回忆文章《八百壮士与我》中提到了许多有关“她为四行守军献旗”一事中鲜为人知的细节,笔者选取其中主要部分在这里与各位读者做一个分享,据该文中所述:

突然,一度沉寂的夜空传来几声枪声,紧接着枪炮齐鸣…听见是苏州河北岸,我们才喘了口气,那是租界以外,为了求事实的真相,于是我一个人溜出去侦察。我沿着苏州河往西走,夜空是寂静的,远处还有零星的枪声,好像就是苏州河对岸发出的,于是我沿河一直往西走,准备过(新垃圾)桥到对岸去。

隔着铁丝网朝我站着一个高大的英国兵,张开那如刺猬似的满是胡须的嘴,用生硬的上海话问我:“你是什么人?”我一声不吭,缓缓的伸出三个指头对他敬礼,他哦了一声,用英语说“波爱是可!”(即“童子军”)。

(杨惠敏说服英军成功进入苏州河北岸的英军据点后发现了在四行仓库中的中国守军),(我)趁(英军)他们不注意,写了一张纸条:“亲爱的将士们,我是童子军41号,请告诉我你们的困难,我要帮助你们”。我把字条夹在一包香烟里,请英国兵丢进去。等了好久,不见对方回信,我借口溜出(英军)碉堡,举起童军帽向四行仓库的枪眼猛摇,不久,枪口扩大了,探出一个头来,我作手势,告诉他烟盒里面有字条。果然不一会儿,里面丢出一个小纸包,上面写的是:“我们需要粮食、弹药、擦枪油!”。

就这样杨惠敏与“四行守军”建立起了联系,据她这篇回忆文章中所述,她之后又多次通过新垃圾桥来到“四行仓库”,一次是“在新垃圾桥东万国商团俱乐部电话机管理人员的帮助下修通了四行仓库的电话机并为四行守军建立起了与当时上海市商会的联系”,一次则是“在上海市商会的帮助下与另外40位童子军一起将慰问物资送进四行仓库内”,还有一次就是“为四行守军献旗”。

有关“杨惠敏为四行守军献旗“的经过,在杨惠敏《八百壮士与我》一文中是这样描述的:

我将外衣脱去,把国旗紧紧地裹在我的内衣外面,再穿上制服,入夜以后,溜到(苏州河北岸新垃圾桥东面)茶叶大楼的俱乐部,这时英国卫兵与俱乐部里的人差不多都认识我,没有遇到什么麻烦…夜半以后,我便趁机溜出了茶叶大楼…我观察了一下地形,若是溜过马路,势必要被左右的英国兵发现,而把我当成靶子。四行仓库楼下,布重重铁丝网,我不能从昨天运送慰问品的侧门进去,那样便会被英国兵发现,唯一的办法,只有沿着楼下铁丝网的工事,爬到另一面缺口,从窗子爬进去…我终于爬到了(四行仓库)东侧的楼下,一根绳子自楼上垂下,王先生(上海市商会会长王晓籁)白天已通知过守军,我知道这根绳子是来迎接我的,我拉动绳子,楼上的人迅速的将我吊进窗子。

谢晋元团附、上官志标副团长、杨瑞符营长,还有好几个高级军官,早已在窗口迎接我。我脱下外衣,将浸透了汗水的国旗呈献在他们面前时,朦胧的灯光下,这一群捍卫祖国的英雄,都激动的流下泪来了!

这时空中枪声大作,谢团附开了朝苏州河的边门把我推了出去:“41号,我们永远记得你,感激你,去吧,冲过去,跳下河!”我回头看时,门已关上了,“嘎”的一声,子弹从我身边飞过,我知道这时再也不能迟疑了。我一个猛冲,跃下苏州河,头上的枪声便大作起来,我知道敌人已发现我了。这时我平时的游泳技术救了我,我深潜入水,游至对河公共租界登岸,抬头看时,苏州河畔已站满了人,纷纷向四行仓库屋顶的国旗欢呼招手!

上述就是杨惠敏回忆“献旗”的大致经过,在这些回忆内容中,她自己并没有提到“渡河献旗”,有的只是在“献旗”后游回苏州河南岸,因此,在不少文章与影视作品中所展现的“杨惠敏渡河献旗”一事应该不是历史的真相。

四行仓库(图二)

那对于“杨惠敏献旗”一事是否还能找到其他当事人的回忆文字,以作为对此事经过的进一步说明呢?胡皓磊在他的论文《四行孤军的传说与真相》中就分别引用到了“当事人”市商会工作人员曹志功、市商会童子军团长叶春年以及记者白广荣三篇回忆文章中的内容,笔者下面也将其中主要部分罗列出来以供各位读者作参考比对。

市商会工作人员曹志功对“杨惠敏献旗”一事在他的回忆文章《杨惠敏渡河献旗之真相》一文中是这样写到的:

某日上午我忽接得一电话,谓系四行孤军打来,对方自称谢晋元,谓该军拟在所守仓库之屋顶悬一中国旗,以示与附近太阳旗有别,唯库中无较新者,嘱设法送一新旗去…大约当日下午三、四时,厦门路一收容所来一电话,谓有一人渡河至该所,自称系四行孤军派来,询问商会地址,并要一国旗云云。我即请其派人陪同来会,未几即由一女童子军陪一便衣大汉前来,晤谈之下,始知女童子军名杨惠敏…我一面留其在会稍坐并请其检点所送慰劳食品等物,一面即派人向旗店另购新旗一幅,彼即将一小部分食品及新旗打成一小包,对于其他慰劳品不易携带,嘱设法另送,并云拟至厦门路收容所稍事休息后,晚间再渡返北岸,明晨你们必可看到屋顶升旗云云。仍由杨惠敏陪其回厦门路,次晨果见四行仓库悬挂一簇新国旗…...

在曹志功这篇回忆文章中,“献旗的主角”从“杨惠敏一人”变成了“便衣大汉与杨惠敏两人”,那之前杨惠敏回忆文章中所提到的“其孤身一人献旗”的说法是否有夸大其词之嫌呢?

对此市商会童子军团长叶春年在他的回忆文章《给四行孤军送旗的经过》一文又给出了“新的线索”,据该文中所述:

在那天午饭后,另有泥城桥附近学校童子军团有一位女童子军名叫杨惠敏,曾与仓库守军接触并且传递过去一面国旗,她亦来商会说该旗尺寸较少…不多时我们所需要的东西即装了十几个大麻袋。用牛皮纸包好一面最大尺寸国旗,再加上旗绳,我特地回家把家里一根最大最粗竹竿送到宁波路战时服务团团部。

当天晚上并无月光,深夜十一点钟卡车出发沿河南路北去至河南路桥…车上除驾驶员外,我和何惠祥等六位团员,还有童子军理事会赵邦镛郑炅樟,立报馆白广荣。到达泥城桥(“新垃圾桥”也被称为“泥城桥”)东面小横路口卡车停下…我们暗中摸索稍靠桥南远处几只电灯光源。我第一个匍匐蛇行横过桥面到达仓库旁边一家小烟纸店、卸去一块排门,店堂内墨黑。有几个士兵立在柜台上接受了我送去的一面大旗、一根竹竿之后,用粗长麻绳将一大包一大包的物资由几个童子军拖着拖到店柜边上运进去。

杨惠敏我就在那天见到她。她虽不是我们团里的团员,但她那时也参加上海童子军战时服务团,她有一个臂章是第41号。她送进去的旗较小没有挂出来,但是她那天在桥堍和那里的守军联系系亦属实…...

照叶春年这篇回忆文章的说法,杨惠敏之前只身一人前去献旗确有其事,只是因为“她献进仓库中的那面旗帜较小没有派上大用途”,从而才有了后来“又一次献旗”的事迹。对此在记者白广荣的回忆文章《究竟是谁给四行孤军送旗》一文中也有类似的记述:

那天晚上10时左右,两辆卡车从天后宫桥(今河南路桥)北市商会会址开出,沿北苏州河向西熄灯前进,开至距西藏路桥(新垃圾桥)约20米处停车,从我们8人中选出两名身材较矮的胡惠祥和樊放进入仓库献旗,其余人员则担任搬运工作。胡、樊两人捧着国旗通过小店墙洞,登上四楼部队指挥部,亲自交给负责的军官…樊放和我赶回报社,他立即动手写献旗报导。没过多久,报社编辑部接到严谔声从市商会打来的电话,说经与童子军团领导人商量,考虑到上海一旦沦入敌手,该团还要继续担任向后方运送前方的伤员和营救难民等工作。为今后着想,目前不宜宣传该团与四行仓库驻军之间的联系,建议把献旗的事转移到宣传杨惠敏身上,并指出她虽然只献一面小旗,但其爱国行动值得赞扬。

综合上述叶春年与白广荣两位“当事人”回忆的说法我们就不难看出,当时除了杨惠敏所述从苏州河以南通过新垃圾桥来到四行仓库这条路线外,另外还有一条从苏州河以北市商会往西直达四行仓库的线路,而且通过后面这条线路所输送给“四行守军”的援助更多,这也在客观上进一步印证了上文中所提到的“当时四行仓库东面新垃圾桥以东为公共租界”的说法,试想如若当时闸北地区都是华界的话,那这支运输队势必会在中途就遭遇到日军的攻击。

上海市商会旧址

那又如何理解上文中“当事人”曹志功在其回忆内容中所提到的“杨惠敏陪一便衣大汉前来取旗”这一细节呢?对此胡皓磊在他的论文《四行孤军的传说与真相》中也找到可以解释的理由:

当时的报纸多有报道此事:“四行仓库朝南窗口有两幅国旗悬于左右,崇楼屋顶则高揭长约六尺阔约四尺之国旗一面”或是“市商会派女童子军送赠国旗一面,他们已把它挂在窗口,半夜又有人送去巨大国旗二面,今晨将飘扬于四行仓库顶上”。

如此“给四行守军献旗”一事的基本经过也就大致明了了,当年送进四行仓库的国旗共计有三面,而当时给四行守军献旗者实则也并非只有杨惠敏一人。

四行仓库(图三)

继续围绕“四行仓库战役”的话题继续下去,话说当战斗进行至第四天(1937年10月30日)晚间时,“四行守军”接到了要求他们于“当天12点后退入西藏路东侧租界内”的命令,尽管以谢晋元为代表的广大爱国官兵曾一度对此表示拒绝并仍决意“与四行最后阵地共存亡”,却无奈“军令如山”,最后“四行守军”为大局考虑还是执行命令撤出了四行仓库阵地。

“四行守军”在四昼夜的战斗中英勇顽强且精锐尚存,但却为何会被命令全体撤退呢?这其实在很大程度上与当时“四行仓库”所处的独特地理位置有关,笔者在前文中已有提到,当时的“四行仓库”地处“华界”临近“租界”地带,它的东南两侧紧挨“公共租界”(有些文字中也会写成“英租界”)且附近新垃圾桥(西藏路桥)南堍的租界内又建有大型煤气筒极易因战火而引发爆炸,因此从租界方的角度来讲是非常希望尽快结束这场战斗的,再加之日军方面对于其的恫吓,故而租界方出于自身利益考虑开始向中方施压,由此也就直接导致了中方对于四行守军撤退命令的下达。

新垃圾桥(西藏路桥)南堍煤气筒旧照

既然“撤退命令”已无法抗拒,那当年的“四行守军”究竟又是从哪个方向撤退到租界内的呢?对此,与一些影视剧中把“四行守军”的撤退描绘成“由新垃圾桥(西藏路桥)退入苏州河以南租界”不同的是,真实历史上,“四行守军”在撤出四行仓库后的一段时间内,实则仍旧身处于苏州河以北,只不过他们当时的位置由原本的新垃圾桥以西转变为了新垃圾桥以东。

不少人在已习惯于“当时苏州河以南曾是租界”的说法,却忽略了“当时四行仓库以东的大片区域也曾是租界”的概念,因此如果给当年“四行守军”选出一条撤退至租界内最佳路线的话,那一定是从四行仓库往东而并非往南,因为往东只需要跑过西藏路就可以到达租界,而往南则需要越过整座新垃圾桥才可以进入租界。

西藏路桥(新垃圾桥)

笔者再举两个例子来进一步论证当时“四行守军是向东撤退”的事实,如根据当年“四行仓库保卫战”亲历者万国商团翻译郑侠飞在《谢晋元团长与八百壮士》一文中的回忆:“(四行)孤军撤退当晚,驻扎在中国银行仓库的英军将西藏路上的两扇铁门打开一扇,并在桥堍的里面上铺了一面英国旗,表示这里是公共租界……”;又如据“四行仓库保卫战”亲历者机枪手王文川在《八百壮士幸存者王文川老人》一文中的回忆:“在进入中国银行仓库后,(四行)孤军先被安排在仓库的地下室……”。

笔者查阅老上海的行号图后发现,上述回忆文字中所提到的这个“中国银行仓库”其实就位于“四行仓库”的正东面(同样位于苏州河以北),因此也就进一步应证了“四行守军”向东撤退的说法。

四行守军撤退至租界示意图

仍据郑侠飞在《谢晋元团长与八百壮士》一文中的回忆:“天微亮后,谢晋元、马飞(万国商团少校)和郑侠飞又乘坐小轿车,前往北苏州路河滨大厦3楼,在一间事先准备好的房间给谢晋元单独休息。期间马飞问谢晋元是否要吃点心,谢说:‘不要,我不饿’”。此时的谢晋元悲愤交加,就在“四行守军”来到中国银行仓库后不久,他们即被“命令解除武装”,这就意味着他们再也无法跟上其他中国军队一起继续与日寇进行战斗了,遥想当年在河滨大楼内进行短暂休整的谢晋元内心是何等的煎熬。不久后他与“四行守军”一起被带到现余姚路的一处空地上“拘禁”了起来并从此开启了漫长且又悲惨的“孤军营”岁月。1941年4月24日,谢晋元在“孤军营”中遭遇数位“败类”行刺身亡,年仅36岁。

谢晋元

抗战胜利后,据1945年9月17日《申报》报道:“四行孤军公祭谢故团长筹备委员会昨通告:公祭谢故团长典礼,定期十月六日(星期六)举行,凡外界团体欲参加者,希即向毕勋路七十九号(现汾阳路79号)本会办事处办理登记。”那天,人们纷纷来到这场公祭典礼上向英雄们献上由衷的敬意。

-END-

本文亦发布于“王阳明66 说上海”微信公众号。集笔者“数年走访收集总结之精华”的《觅.境—上海滩二十四小时》已与广大读者见面,现已在各大网店有售,大家如感兴趣可以关注,如需笔者的“签名本”也可在“王阳明66 说上海”公众号中进行留言。

暂无列表

全部评论