视频 | 诗书画丨千年之谜!《瘗鹤铭》的作者到底是谁?

看看新闻Knews综合

2019-06-04 21:01:26

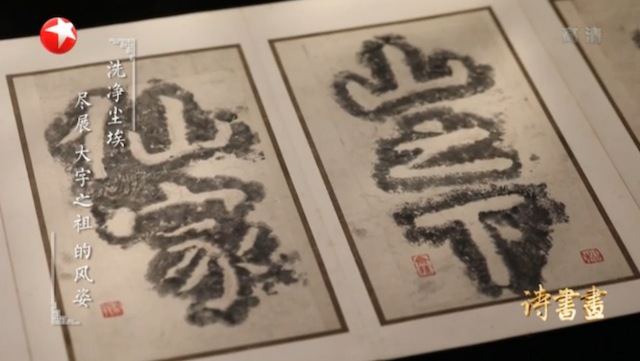

北宋大书法家黄庭坚有句诗说:“大字无过瘗鹤铭。”诗中所说的《瘗鹤铭》,是中国书法史上的一件名作,被后世尊为“大字之祖”。宋代以来研习大字书法的书家,几乎无不以《瘗鹤铭》作为重要的学习范本。而《瘗鹤铭》之所以特别著名,除了因为它高超的书法艺术水平外,还与它坎坷而神秘的身世有很大关系。

《瘗鹤铭》原本是一篇为死去的仙鹤而写的“墓志铭”,由“华阳真逸”撰写,“上皇山樵”手书。这位“华阳真逸”好像故意和后人捉迷藏一样,全文统一以干支纪年,人名又一律采用别号来代替,因此人们既不知道《瘗鹤铭》写作的确切年代,也不清楚它的作者和书者究竟是谁。有人说它是书圣王羲之的手笔,也有人推断它可能出自唐代大书法家颜真卿,或是诗人顾况、皮日休等人的笔下。而宋代以来最主流的说法一般认为《瘗鹤铭》是南北朝时期梁朝的著名道士、文学家和书法家陶弘景的作品,写于梁天监十三年。但是现在随着学者们的进一步研究,也提出了不同的看法。

《瘗鹤铭》最初刻在江苏镇江焦山西麓的山崖石壁上,不知从什么时候起,铭石开始陆续崩塌。大约在宋元之际,全部坠入山下的长江之中。直到清康熙五十二年,闲居镇江的苏州太守陈鹏年,才终于将长江中仅存的五块《瘗鹤铭》残石打捞上岸。这些残石上的文字仅有原文字数的一半左右,已经是残缺不全的了。

在《瘗鹤铭》坠入长江的几百年中,人们要得到铭文的拓本十分不易,只有等到冬季水枯、残石露出水面的时候,才有可能进行捶拓。对于有些残石,还必须仰卧在石头下面,任凭寒风刺骨,墨汁滴洒在脸上,才能够拓取到文字。这一时期的《瘗鹤铭》拓本称为“水前本”,反映了铭石出水前的原始面貌,其版本和文物价值是此后的“水后本”无法相比的。

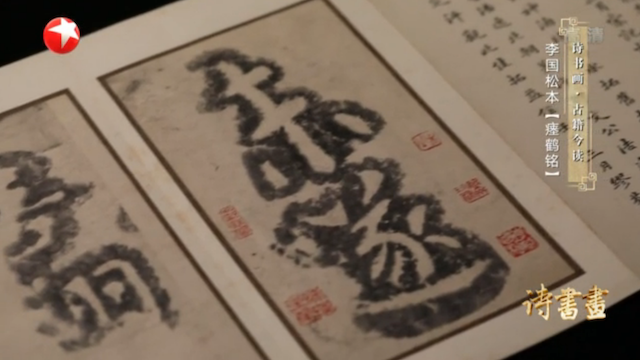

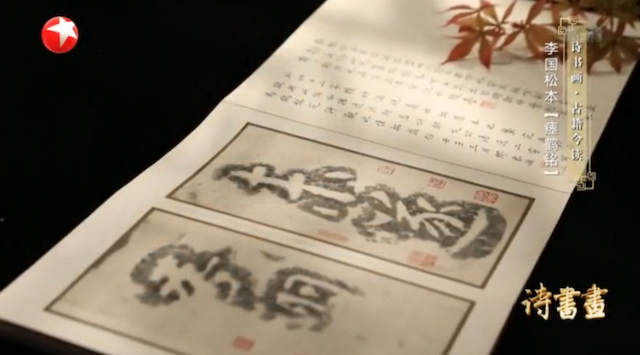

上海图书馆收藏的李国松本《瘗鹤铭》,正是这样一件极为珍贵的水前拓本。晚清民国时期著名收藏家李国松旧藏的这册《瘗鹤铭》,拓印时间大约在明朝中期,一共有四十二字。在存世数量稀少的几种“水前本”中,李国松本《瘗鹤铭》字口鲜活,笔意灵动,在拓法和拓工的独特和精美方面都堪称一绝。

通常情况下,古人在拓印碑帖时,会用一整张纸将碑帖内容全部拓印下来,称为“整拓”。而李国松本《瘗鹤铭》则化整为零,以1-2个字或2-3个字为一个捶拓单元分别进行拓印。这种拓法称为“零拓”,细节表现力强,特别适合于《瘗鹤铭》残石这种表面凹凸不平,残损比较严重的石刻。与常见的黑白分明的拓本不同的是,这册拓本仅用淡墨拓出文字的字口边界,其他没有文字的地方则作留白处理,营造出一种萧疏淡雅的视觉效果。再加上拓本墨色明净莹润、富有层次,在字口边缘微微洇开,使人感到水气充盈,弥漫着一种温润的气息,仿佛使整册拓本具有了生命的灵气。

碑帖善本往往是历史文献价值与艺术价值的统一,李国松本《瘗鹤铭》就是一个典型。它以别具一格的拓法和精美绝伦的拓工,细致入微地承载和传达了《瘗鹤铭》石刻超逸的书法、久远的历史和传奇的身世,除了作为珍贵的善本碑帖外,也堪称是一件精妙的艺术品了。

(来源:《诗书画》项目组 编辑:范燕菲)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论