小据场丨未入伏先高温,六月中上旬的华北黄淮经历了什么?

时讯

看看新闻Knews记者 周宇倩 周睿明

2024-06-20 13:05:28

“最高可达42℃”“局部地表温度超过72℃”……

才进入6月,持续的高温就炙烤着我国北方。6月9日以来华北东南部、黄淮等地出现高温天气过程,影响面积约50万平方公里,影响人口约2.9亿人。40℃仿佛成了“家常便饭”,42℃排不进今年高温前十名。

随之而来是多地的旱情,6月以来截至6月13日,山东全省平均降水量较常年同期偏少87.8%,河南全省平均降雨量较多年平均值偏少7成多。4月1日以来,江苏徐州沛县、睢宁等地降水量为1961年以来同期第二少。水利部、国家防总、农业农村部、中国气象局等多部门拉响了抗旱应急响应。

这个6月,华北黄淮多地经历了什么?或许可以通过数据看一看。

40℃不算稀奇

6月7日,中央气象台发布今年首个高温预警。6月8日起,华北、黄淮等地的高温天气逐渐发展,10日起进入鼎盛时段,40℃以上国家级气象站呈现爆发式增长,且接连打破历史纪录。

6月11日,33个国家级气象站打破当地6月中旬纪录。12日,28个国家级气象站打破当地6月中旬最高气温纪录。

此次高温为何如此凶猛?据中央气象台介绍,华北、黄淮等地受高压脊天气系统控制,天空云量较少,晴空辐射和下沉增温联手推动了高温天气发展。与此同时,国家气候中心预计,今年夏季我国大部地区气温较常年同期偏高,高温的日数也会比较多,尤其是在华北、华东、华中、华南和新疆等地的高温日数将比常年同期偏多。

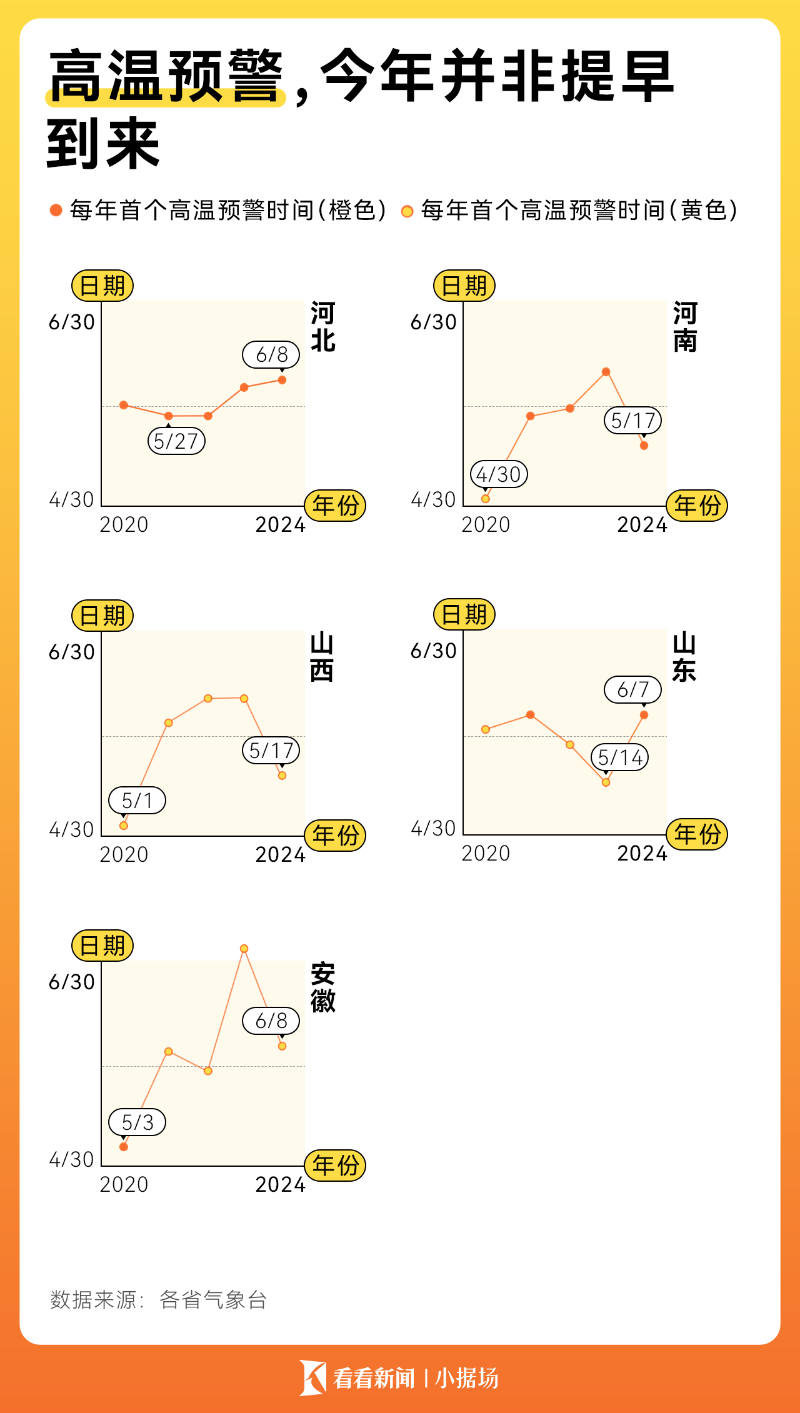

热得很早,但今年没有特别早

在全球变暖的背景下,我国高温总体上呈现出首发日期提前。不过,就近5年来说,以华北黄淮部分地区为例,今年也不算热得特别早。2020年,河南首个高温预警在4月30日就发布了,当天,郑州迎来当年的首个高温日,较常年平均时间提前了24天。而后,郑州迎来60年来最热“五一”。

仍然以华北黄淮部分地区为例,刚进入5月就迎来高温日的也不在少数,2020年的5月1日山西省气象台发布了高温黄色预警,同年5月3日,安徽省也拉响了高温橙色预警。而在五月底、六月初就发布当年首个高温预警的,在近五年来说更是常态。

原来我们已经热了很久了,比我们以为的更久。

“活了50年,没见过这样的干旱”

云量少,太阳的灼灼炙烤带来了高温,旱情也在迅速发展。6月12日,河南全省18个地市已有16个地市72个国家级气象站监测气象干旱达到重旱等级以上。河南水利厅的数据显示,今年以来截至6月13日,河南全省平均降雨量166.1毫米,较多年平均值偏少2成多。5月以来截至6月13日,河南全省平均降雨量23.0毫米,较多年平均值偏少7成多。截至6月12日,河南全省因旱不能播种面积达323万亩。有巩义的村民向媒体表示,“活了50年,没见过这样的干旱”。

除了河南,江苏、安徽、山东、山西等地的旱情也不容忽视——4月份以来,江苏徐州全市平均降雨仅29毫米,较常年同期偏少约八成;今年入汛以来,安徽沿淮淮北平均降水量21.5毫米,偏少83%,平均无降水日数40天;6月以来截至6月13日,山东全省平均降水量2.8毫米,较常年同期偏少87.8%;5月以来,山西全省平均降水量为32.4毫米,较常年同期偏少42.8%,为2002年以来第二少。

6月11日,河南驻马店,农民正在利用各种水源和灌溉设施,积极抗旱,浇地造墒,确保秋粮及时播种生长。

6月19日,财政部、水利部紧急下达中央水利救灾资金9.16亿元,用于支持主汛期安全度汛、洪涝救灾和北方地区抗旱保供水工作。其中,安排4.17亿元,支持河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃等地做好水利抗旱救灾等相关工作,重点对开展调水运水、增打机井、兴建救灾所需抗旱水源等抗旱保供水措施给予适当补助,为夏播灌溉用水提供水源保障。

高温到底会怎样伤害我们?

极端的酷热之下,受到最直接考验的,是每一个人的身体。

首先是中暑。6月9日,在南京和镇江交界的九连尖,一女孩徒步登山时中暑晕倒,虽经抢救,仍不幸离世。中暑是人体在高温和湿热环境中体内热量过度积蓄,发生体温调节功能失调,从而引发神经器官受损的一种疾病。在高温、高湿环境暴露后,一旦出现头晕、头痛、恶心、呕吐、发烧、肌肉抽筋、抽搐等症状,提示可能要发生中暑。

再发展则是热射病。热射病是重症中暑的最严重状态,患者会出现严重的体温升高,一旦核心温度超过40摄氏度,就有可能出现意识障碍、肌肉抽搐、血压下降等症状,如得不到及时救治,就会引发多脏器衰竭,造成死亡。当患者体温超过42摄氏度时,病死率高达80%以上。

此外,2022年《人物》引用美国医学网站STAT发布的一篇文章中指出,炎热的天气会恶化心理健康,并会增加在工作中受伤、心脏病发作或感染的几率。从偏头痛和酒糟鼻,到狼疮、类风湿性关节炎、慢性阻塞性肺病、哮喘、慢性肾病、高血压、2型糖尿病和心血管疾病,高温会引发大量慢性疾病的恶化。

面对极端高温,说是如临大敌,也不为过。

| 编辑: | 周宇倩 |

暂无列表

全部评论