视频 | 视频|杂技“孤”儿:痛得呲牙咧嘴 10岁辍学想养家

叩击

看看新闻Knews记者 赖瑗 李维潇

2017-09-06 12:28:30

高高低低,二十几个男孩,光着膀子,皮肤黝黑粗糙,黑一道白一道,脸蛋沾着灰,这些孩子根据基础不同,分成几组训练,汗如雨下,身上油亮。最小的二虎和壳壳只有六岁,跟着教练学基本功,翻跟头的姿势却格外标准。

刘甫的杂技团,日常训练的院子建在一片玉米地里。蓝色的遮阳棚下是日常训练的场地,旁边有几间临时搭建的活动板房,是孩子们的集体宿舍。一间屋子里住着18个男孩,房间里混杂着潮湿发霉的气味。

刘甫是这些孩子的大家长,练杂技出身,从2013年开始收留十里八乡的孩子学杂技,年龄从六七岁到十六七岁不等,有的是孤儿,有的家庭贫困,有的父母离异,无一例外都是苦孩子出身,走投无路。这些孩子在这里学杂技,一分钱不要,只求管吃管住。

前段时间,四川成都一个拳击馆里的格斗孤儿广受舆论关注。如今,河南濮阳的杂技“孤”儿,又一次进入公众视线。他们到底过得怎么样?痛得呲牙咧嘴,为什么依然选择杂技?为什么没能在校园正常上学的,总是“他们”?

练功是自己的,谁也偷不走

来福今年10岁,家中兄弟七个,他排行老三。在这里训练的孩子,身上多少都练出了扎实的肌肉,连6岁的二虎,捏捏小腿肚都是硬邦邦的,但来福看着却依然单薄,四肢纤细的让人心疼。

他在一群孩子中格外扎眼,因为只有他穿着一条不合适的游泳短裤在训练。集合时,教练说穿泳裤不适合训练,他小声回答,“我没有裤子”。第二天,他换了一条裤子,借别人的。

训练项目之一,是让一个跟来福个头差不多的男孩,踩在他的肩膀上,绕着场地走四圈。他的表情很痛苦,隔着几米远都能看到小腿和身体在颤抖,真的疼,咬紧牙关才能扛过去。我问来福,疼的时候你在想什么?他低着头,没有看我,定定地注视着前方,只说了三个字,“忍,坚持”。

前一天晚上在宿舍见到他时,他还有些发烧,蜷缩在床铺上,小脸儿通红。但是第二天早上,他还是五点起床,两个小时早功,两个小时上午日常训练,结束之后,才去村子附近的诊所打了针。秋意浓,他穿的还是短袖短裤,摸摸他的胳膊,冰凉。

这些孩子平时的文化课只有读背《弟子规》,他的书扉页歪歪扭扭地写着自己的名字,王来福。这是他在辍学前最后一天老师教他的,学前班的老师得知他没法继续上学后,提前教会他写自己的名字,“老师觉得我不会写名字,直接走了,到时候长大也没用”。这三个字,是这个男孩现在唯一会写的字。难受,想哭,是彼时这个年幼的孩子内心所有的情绪。

来福对学校和读书的渴望,就像笼中鸟对飞翔的渴望,但在练杂技和上学之间,他仍然选择了练杂技——练杂技可以让他更快一点演出赚钱,分担父母的压力,养家糊口。10岁的孩子这么告诉我自己的选择,然而与其说这是他的选择,不如说这是家里摆在他面前的路。

跟这个男孩交流,能窥见他内心的敏感和早熟。“练了功是自己的,别人怎么偷也偷不走。”这句话是师傅告诉他的,像烙铁一样烙在他心里,他说他要坚持二十年,因为这么长的时间“足够他学会所有的杂技动作和节目,能够赚钱养活家人”。

这个周末,来福帮六岁的壳壳刷了鞋子,就像在家帮弟弟妹妹做饭一样。最近,他练功最大的动力,是中秋节可以回家团圆,但他并不知道中秋节是哪一天。我们聊天时无意间提到,“今年八月十五是10月4号,离现在还有一个月”,他立马记住了。

练杂技背后,是这样的家庭

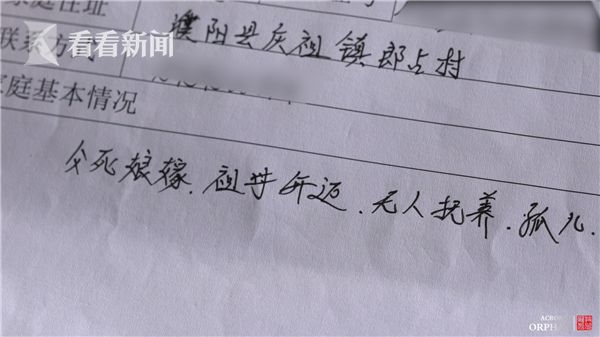

在与这些孩子接触了三四天之后,我翻开了他们的档案册,厚厚一摞,白纸黑字和监护人红色的手印,记录了这些孩子背后,一个个走投无路的家庭。薄薄的纸上,充斥着“父母双亡”、“无人抚养”、“家境贫穷”。这些词语力透纸背,仿佛有千斤重。当你把孩子们生动的面庞与这些冰冷残酷的描述联系在一起,心里是说不出的苦涩。

“父死娘嫁,祖母年迈,无人抚养,孤儿”。小辉的贫困调查表里只写了14个字。此时脑海中闪回的,是他闲谈时腼腆的笑容,训练再苦再累他也一声不吭,只能从疼痛到扭曲的五官中得知,刚才这个动作对他来说有多疼。

小辉的家就在附近的村子里,离杂技团的场地两三公里。两年前,还在读小学二年级的小辉被奶奶送到了刘甫面前,开始了少年杂技之路。此时,这个年逾六十的老人经历了丈夫和两个儿子相继离世,两个儿媳离家改嫁,留下了大儿子的儿子小辉和二儿子的女儿希希。家中一贫如洗,只剩一个哭干了泪水的绝望老人,带着年幼的两个孩子。

也就是从那个时候开始,小辉变得沉默内向,学校和同村的孩子都疏远他,毕竟在农村里,家里死了爸爸、叔叔和爷爷,会让别人觉得“晦气”。刘甫说刚见到这个孩子的时候,眼神有些呆滞,沉重的生活压力让他透不过气。

在杂技团里,不训练的时候,小辉经常去厨房帮忙剥蒜摘菜洗碗,虽然还是有些腼腆,但眼神明显比以前清亮许多,笑容也多了起来。

今年已经14岁的汉世跟小辉的情况差不多,父母离异,父亲十多年前外出打工就再也没回来过,至今失联,母亲再婚后也几乎没看过他,由爷爷奶奶将他拉扯长大。为了生计,七十多岁的爷爷每天还要去镇上做重活,帮着搅拌水泥再搬运一段距离。一天七八十块钱,是这个家所有的希望。

汉世的奶奶这两年身体不好,腹部积水严重,多次去镇上的医院抽腹水,管子扎在身体里的时候她很绝望,因为她钱都让自己花了,那孙子呢?她说,她的命就靠着一天20块钱的药在活了,“我能多活一天,这个孩子就能享福一天”。

五年级之后,汉世的家里实在交不起学校每月160元钱的伙食费,不得不从学校辍学。之后的两年,他在理发店做过学徒工,帮蛋糕店打过杂。汉世说他做学徒时拿到的第一笔薪水,是200块钱。他给爱抽烟的爷爷买了两盒烟,给久未开荤的家里,割了一块猪脸肉。

四个月前,他来到这里练杂技。14岁的年龄早已不是练功的最佳时间,因为个子高,所以他是多人动作里的“底座”,下腰的时候别人踩在他的胯骨上,他疼得喊出了声,眉头拧成了一股绳,牙咬得咯吱咯吱响。

杂技,是小辉和汉世的出路,也是这里其他孩子在此时的家庭境遇下,最现实的选择。

这里像个家,现在就像

杂技,等于吃苦。但凡家庭条件好一点的孩子,父母都不会轻易送来学杂技,因为这条路都是血和泪。

瑞瑞坐在地上跟我聊天时,卷起裤子,给我看他大腿上一条触目惊心的伤疤,像蜈蚣一样趴在腿上,缝了13针,粉红色的伤口还是新的。今年三月份,瑞瑞在练功的时候不慎摔下来,导致大腿骨折,卧床休息了两个月。现在大腿依然打着钢板,一年之后才能取出来。但练功依然不能耽误。颇有难度的六人技巧造型里,他是被吊在最前面的孩子,面向观众,双手摊开,做出亮相的动作,脖子上青筋毕现。

十二三岁,正是男孩长身体的时候,练杂技非常消耗体力。训练结束,他们的伙食是一碗米汤,两个白馍,二十几个孩子围着两盘清炒的土豆丝。吃饭的时候,一个孩子笑着告诉我,馒头太凉了,我要用两只手把它焐热再吃,但摸摸他的小手,也是冰凉的。

这里的孩子们一周只有一次荤菜,更多的时候是今天这样的寡淡饭菜,厨房的卫生条件也让人担忧,几乎每一样食物上,都有飞过的苍蝇,但他们还是吃得津津有味。

天色变暗,身体里仿佛装着小马达的二虎也跑累了,脱掉踩着泥和土的小脏鞋,坐在地上,六岁的孩子手还很小,笨拙地拿着大剪刀,开始剪脚趾甲,露出黑黑的指甲缝。

即便练功很苦,条件很差,但孩子们脸上满足的表情却骗不了人,因为相比糟糕的家庭境遇,这里更让他们感觉温暖。

瑞瑞受伤的那段时间,照顾他的人是师父和杂技团里其他的孩子,他很骄傲地告诉我,这里像个家,现在就像,每个人都是家人。说这段话的时候,他跟另一个同学坐在床上吃面条,嘴角蘸着饭渍,互相打闹开着玩笑,笑容是发自心底的开心。

但十二三岁终究是一个应该坐在教室学习的年纪。杂技团里的文化课仅仅是学习《弟子规》,这里的孩子基础比同龄孩子差太多,十几岁的孩子不会写字也不会认字。

汉世是小学六年级辍学的,相比其他孩子来说已经算不错,但他依然羡慕那些可以正常升学读书的同学,“有时候跟他们一起玩,他们会出题,我不会,他们就说我没文化”。这样的言语,对一个十四五岁,家境贫寒的孩子来说,多少会耿耿于怀。

“我这两天一直跟附近小学的校长沟通,希望能给孩子们开一个特色班,让他们上午在学校上课,下午来练杂技。”九月开学季已到,这些孩子能坐回教室里上课吗?

与杂技团的孩子们相处,会被他们的赤诚打动,每天拍摄结束,总有三五个孩子围上来,七嘴八舌地问,“你们明天还来吗”,“不要走了留在这里吧”。离别之日,和孩子们合照留念,看着他们在门口送别我们,拉着我们的衣角说,我们不想让你走。车开动,一些孩子甚至跑过来扒着车窗,今次一别,后会不知何时。

我蹲过监狱,我就不能把孩子教好吗?

河南濮阳,是全国闻名的杂技之乡。刘甫从13岁开始学杂技,演出赚钱,收徒教弟子,拜把子的兄弟有几十个。在没出事之前,他是一个民间艺术团的老板,在濮阳及周边小有名气。他的前半生有得意忘形,有肆意妄为。

刘甫形容自己没什么文化,是个只上到小学三年级的粗人。早些年,凭着多年演出的积蓄和妻子在县城开的养生店,刘甫就拥有了一套110多平米的房子,和一辆大众SUV,生活水平在当地算是中上等。

2011年,他因酒后强奸罪,被判入狱3年6个月,之后提前9个月获释。

“我坐过牢,犯过错”,即便跟孩子们在一起,他也没有避讳这段过往。刘甫说,教孩子本领,是他另一种方式的赎罪。在监狱服刑期间,刘甫认识了不少因偷盗、打架入狱的年轻人。他们大多经历相似,孤儿、父母离异、自幼无人看管、没有一技之长,因为一念之差走向犯罪道路。也正是从那时起,刘甫萌生了公益教杂技的想法。杂技学校里能多个学生,以后监狱里或许就能少个罪犯——刘甫是这样告诉我的。

最初,他收的学生只有七八个,渐渐的,周围村镇知道刘甫能免费教孩子杂技,吃住不收钱,更多的孩子被送了过来。

刘甫告诉我,杂技团每个月开支一万多元钱,除去吃住,孩子们的教练、生活老师都需要发工资。刘甫说他难熬的时候也会觉得扛不下去,他说他有一次想买瓶水,一掏口袋连一块钱都没有,他问自己何必这样呢?“以前咱自己去演出,拿钱装兜就完了”。

但网络上对他的质疑却一直没停过。你一个蹲过监狱的人能教好孩子吗?你是不是想用孩子来赚钱?你不是作秀的?你自己生活条件不错,孩子们为什么吃这么差住那么破?刘甫对我摆摆手说,这些话听得太多了,我凭良心做好事儿,难道这犯法吗?孩子们来学杂技都是为了有一技之长,以后能够赚钱养家,至于之后能不能跟他的团队演出,“这谁能控制得了,别说别人的孩子了,就算自己亲儿子你不发工资也不愿意跟你做啊”。

如今,刘甫即将迈入四十不惑,身形有些中年发福,他的膝盖和脚都缠着厚厚的纱布,前段时间他在骑电动车给孩子们送材料时,被逆行的车撞伤。住院的那段时间,十几个孩子用口袋里的几毛钱凑成了几块钱,买了一个热腾腾的烤红薯去医院看师父。

“我跟我媳妇说,这么多人来看我,我都不稀罕,都没有这个红薯激动”,说到这个细节,刘甫的眼角闪着泪光,“年龄最小的二虎听别人说咱师傅碰了,一屁股坐地上就哭开了”。

是非且不论,师徒之间,牵绊已深。

(看看新闻Knews记者:赖瑗 李维潇 实习编辑:馨元)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论