视频 | 破解城市考古困局:探索“今城”中的“古城”保护

中国考古报道

看看新闻Knews综合

2024-05-26 08:43:42

千年古都历代相承,烟火不息,留下了丰富的“古城”遗址。在现今的城市开发建设中,重要的考古遗迹频频出现。当考古发掘保护的尘埃落定,这片承载了无尽故事的土地,将如何续写它的未来?

位于福州市“黄金地段”的鼓屏路86号,是一块安置型商品房建设用地。项目停滞多年,工地已经杂草丛生,荒地成了周边居民的临时停车场。土地停滞多年未开发的一个重要原因是,这里出土了五代十国时期全国罕见的、全部用砖砌的城池标志性建筑遗址。根据考古人员推测,这很可能是闽国历史重大事件发生地大酺(pǔ)殿。

数千年文脉深埋地下,地下文化遗产保护迫在眉睫。然而,土地本身作为安置房项目用地,同样关系着数百户居民的安置问题。

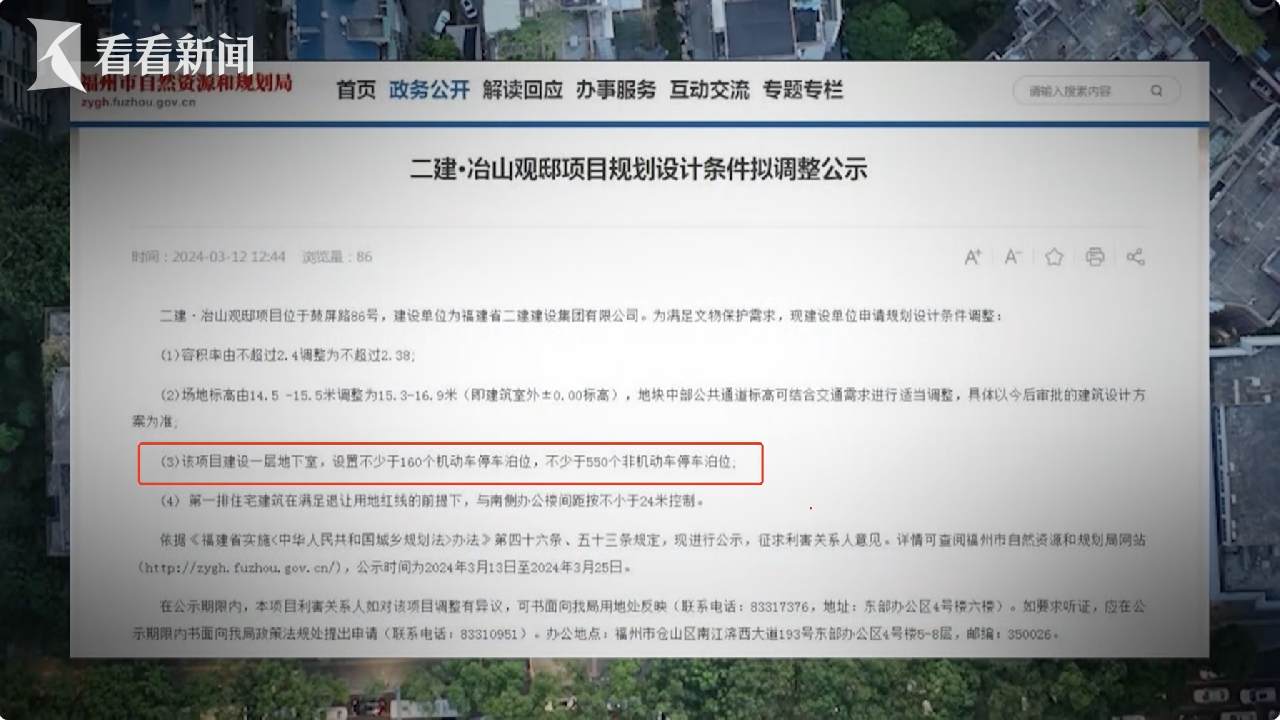

2024年3月,福州市自然资源和规划局公布了拟定的项目规划,提出因车位需求将在鼓屏路86号修建地下室。

此规划一经发布,便引起了考古工作者的担忧。福建省文物考古博物馆学会文博志愿者委员会理事薛纪天告诉记者,鼓屏路区域的地下文化埋藏层距离现代城市路面仅两到三米左右,修建地下室可能会对地下考古遗址产生不可估量的影响,这让许多学者感到担忧。

如何平衡各方所需,又要兼顾地下文物保护,是目前亟待解决的难题。

郑州商都书院街墓地考古工地,距离郑州的城市中心街区—二七广场仅一公里左右,这里原本的开发计划是打造一座商业综合体。

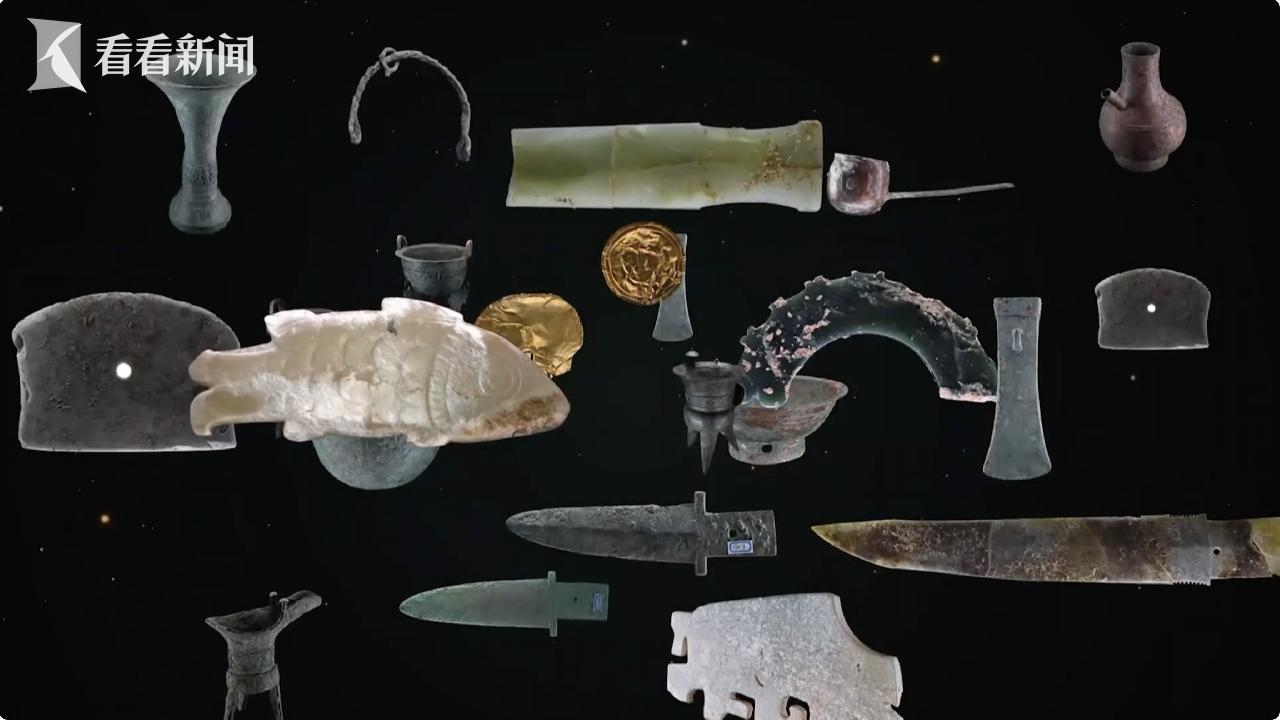

2021年,黄富成带领团队进行考古前置发掘时,从拆迁留下的建筑垃圾里收获了一座意料之外的高等级墓葬,这里出土了丰富的金器、青铜器、玉器、绿松石器,是郑州商都遗址目前发现的早商时期等级最高的墓葬。

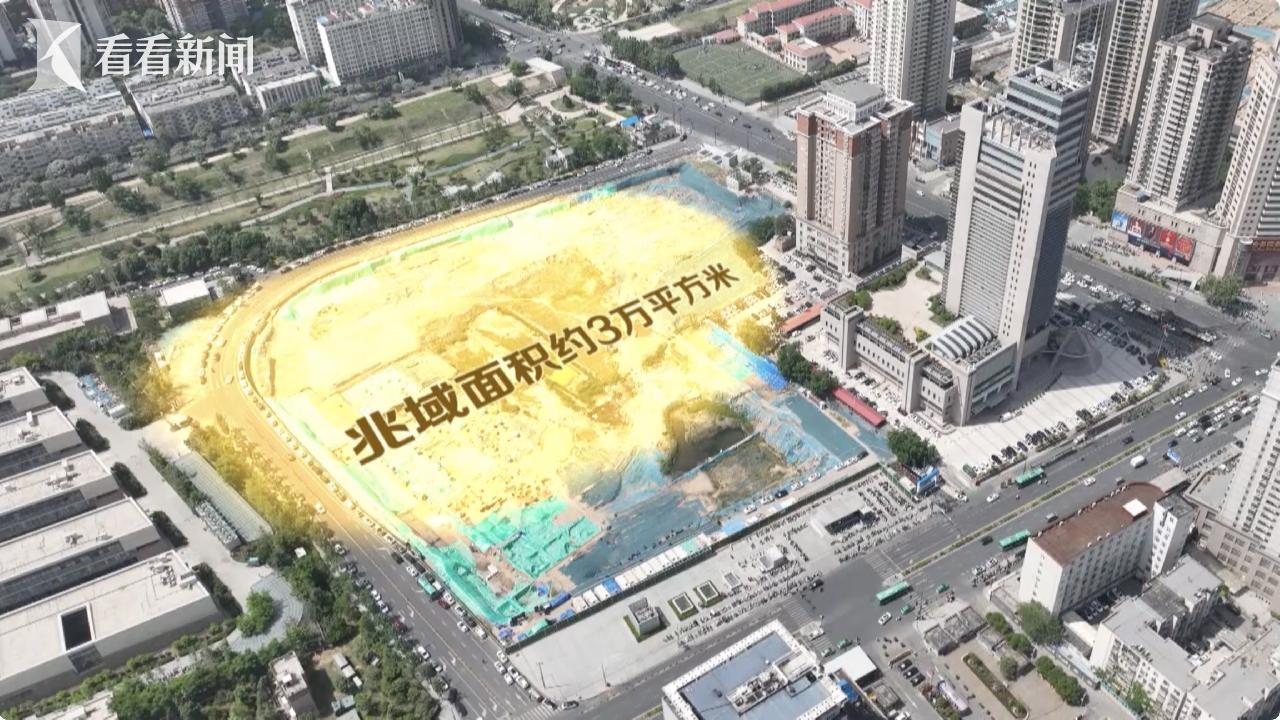

如果此处仅有高等级墓葬,或许在转移可移动文物进行回填保护后,仍可按原计划继续进行建设。但后续考古发现了由两条平行的兆沟合围形成的兆域,使得原先的建设计划发生了根本改变。

考古人员经过深入发掘,确定这3万平方米兆域是殷墟西北岗王陵方形隍壕兆域的前身,可将中国兆域的历史提前至商代早期。

凭借这些重大发现,书院街墓地入选了2023年度的全国十大考古新发现。然而,在高楼林立的郑州市中心,如何妥善保护利用这一重大的考古遗迹,成为了城市建设的一道考题。

书院街遗址发现后,城市管理者正在着手研究考古发掘后续的开发保护。郑州市管城回族区文化旅游体育局文物科科长郑晓旭表示,书院街墓地后续的建设方向将进行多元融合,计划打造一处集遗址保护、博物馆展示和文旅文创、文化商业的一个综合体集群。

同为八朝古都的河南开封,北宋州桥在考古发掘中重见天日。州桥是北宋东京城中轴线御街与大运河(汴河段)交叉点上的标志性建筑,曾在《东京梦华录》中有过详细记载。州桥石壁,也是目前国内发现的体量最大的北宋石刻壁画。州桥及附近汴河遗址也入选了2022年度的全国十大考古新发现。

为了州桥遗址的考古发掘,中山路进行了“改道”建设。千年来贯穿南北的城市中轴线,弯折出一道缺口,一座面积4400平米的考古大棚里出现在市中心的道路中央。

如今,州桥遗址已经开始面向公众进行城市考古的科普讲解。开封州桥及附近汴河遗址考古发掘现场负责人周润山向记者介绍,位于道路中央的遗址计划打造遗址博物馆,州桥遗址将利用立体空间、通过多种设计手段融入城市的文化景观,恢复千年城市中轴线的贯通。

福州闽越国都城和闽国都城、郑州商城、开封北宋东京城都是知名的古今重叠型城市。现今的城市开发建设中,重要的考古遗迹频频出现,它们都面临着城市规划建设与遗址保护的难题。

谈及遗址保护,首先要明确遗址的重要性。河南省文物考古研究院院长刘海旺强调,要针对遗址的重要性和代表性进行不同的保护和利用措施。“具有城市历史发展节点意义的遗存,比如城门、桥梁,要进行原址的保护;里坊或者发现的还未有能力发掘的遗存可以进行回填保护;单体的、可移动的重要遗存、文物可以搬迁到博物馆里展示和利用。”

放眼全国,许多城市在遗址的活化利用方面都交出了独具特色的答卷,比如广州南越国水关遗址就位于繁华的北京路步行街下;同样位于广州历史文化核心区的南越王博物院,则以南越国重要考古遗存为依托,修建了大型考古遗址类博物馆。南越国宫署遗址叠压了自秦汉至民国共13个历史时期的文化层,承载着岭南文化两千多年的历史底蕴。博物馆将南越王宫展陈与原址保护展示的考古遗迹相结合,利用多种展示方式让遗址生动展现千年前的“曲流石渠”。

利用立体空间融合城市不同区域的功能需求,设计创新性用地模式,也是目前建筑学者们研究的方向。

郑州大学建筑学院执行院长吕红医分享了多种遗产环境下的创新设计,表示遗址后续的建设规划需要考虑三维立体的供地需求:下边的是遗产资源,上部如果有重要的基础设施,可以通过“创新性供地”平衡矛盾。她表示:“除了传统的博物馆、遗址公园建设,还可以通过活动策划、社区营造的方式,利用虚拟现实等活化利用的手段使公众了解城市的历史,借助设计手段可以促进城市与遗址相融合。”

在城市考古的过程中,想要更好地避免此类问题的出现,首先需要保护先行,同济大学建筑与城市规划学院教授邵甬建议拟定一个文物埋藏区的管理办法或者条例,“如果再次遇到类似问题的时候,就有法可依了。当真正发生矛盾的时候,则需要介入一种遗产影响评估机制,请多方一起来评估新建的方案对遗址和生活分别带来怎样的影响,借此来判断最后采取何种建设方式平衡各方所需。”

古城中的考古遗址,并非城市现代化的补丁,而是串联古今、补足历史脉络的珍贵拼图。城市的未来蓝图,还需要各方智慧的共融与碰撞,只有通过个性化的解决方案,精细化的城市管理,才能让城市考古中发现的历史文化遗迹,继续在千年古城的现代化进程中闪耀光彩。

| 编辑: | 王琦 |

| 视频编辑: | 刘奕达 王卫 |

| 美术编辑: | 刘洋 |

| 摄像: | 李维潇 刘宽漾 张凯 |

| 责编: | 王琳琳 |

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论