视频 | 诗书画|诗书画中的山水之乐·寒林晚归

看看新闻Knews综合

2019-06-05 21:19:55

大美诗书画,笔墨中国风。

几千年,纵观中国古代知识分子,有人学而优则仕,有着春风得意的人生经历。也有人,仕不达则隐,经历着郁郁不得志的人生历程。历来中国不乏隐居的贤士,在文学艺术作品里,寒林与隐士,经常是相伴出现。成为密不可分的意象,对于文人墨客来说,寒林代表着一种,退尽浓艳,无可牵挂的心境。今天我们就选择一首唐代诗人王绩的《野望》,来体会隐居之士的心境和指向。

《野望》唐 王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

“东皋薄暮望”镳邂了傍晚时分,诗人独自一人登上了东皋极目远望;“徙倚欲何依”出自曹操《短歌行》中的诗句,“绕树三匝,何枝可依。”

首联两句读完,一种莫可名状的孤寂愁绪涌上心头,东皋是一个地名,是王绩的家乡,绛州龙门附近的水边高地,在陶渊明的《归去来辞》中有,登东皋以舒啸的诗句,王绩运用了这个典故,暗喻自己归隐之后,也仿效陶渊明耕作务农,流连山水。

“树树皆秋色,山山唯落晖。”

这两句诗给我们勾勒了一幅秋意晚景图,看似平静开阔的景象,却给人一种荒凉落寞的感觉。

“牧人驱犊返,猎马带禽归。”

这两句的意思是,放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中。猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满载而归。这是一幅多么令人陶醉的画面。但是对于作者来说,这些热闹是别人的,自己只有寂寞孤独。

“相顾无相识,长歌怀采薇。”

采薇的典故讲的是商州时期的伯夷叔齐兄弟二人,他们因为不满周武王以暴治暴的这样一个方式来讨伐商州,宁愿在荒山上采摘野草充饥,也不吃一口周朝的粮食,最后饿死在了首阳山上。因此,伯夷、叔齐也被看作是高尚气节的典范,诗人在这里借用采薇的典故,说自己在现实中孤独无依,没有人能够理解他,只好唱着《采薇》之歌,追怀古代的贤人隐士,抒发自己隐逸山林的志向。

中国古代的山水诗和隐逸诗,可以说是卵生姐妹。要隐逸就必然会徜徉于山丘林泉,东晋大诗人陶渊明有着千古隐逸诗人之称,他的诗最优名的,当数那句“采菊东篱下,悠然见南山。”而王绩这首《野望》,也因为蕴含着千万觅知音的深刻含义,当仁不让地成为了初唐隐逸诗的典范。

大美诗书画,笔墨中国风。

古代文人寄情山水之时,常用高山林木,来表现人迹罕至,清高静谧的意境。除了文学作品,中国绘画作品,对于这类题材的表现,就更为直观明晰了。

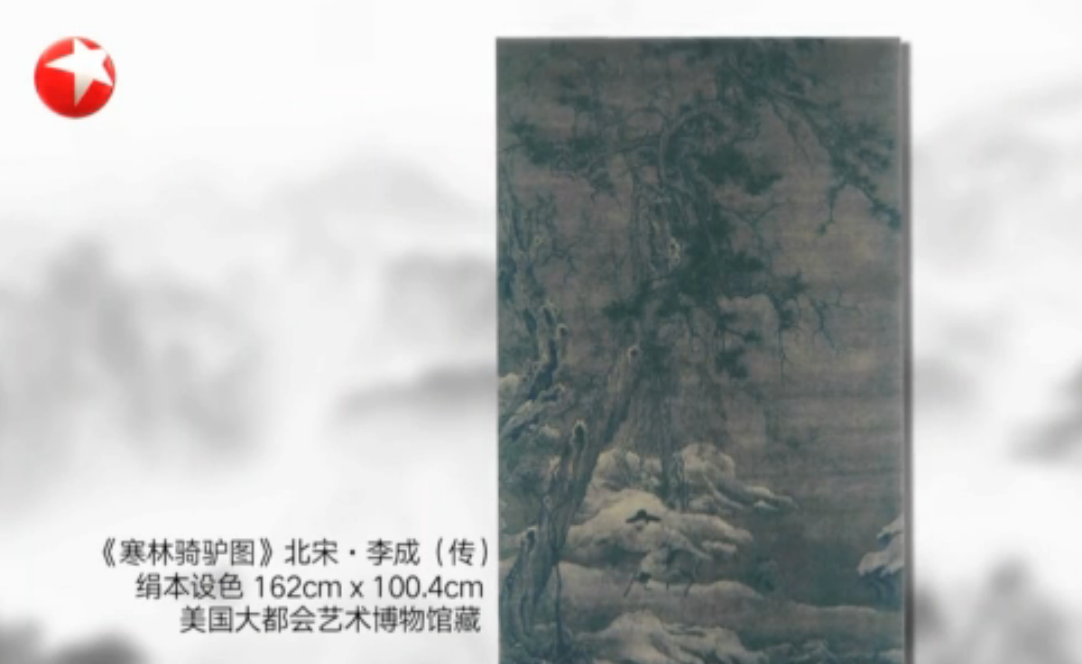

相传是北宋画家李成的传世名作《寒林骑驴图》,我们来看这幅画的内容。白雪寒冬,长松之下,有一位高士骑着驴,正在郊野中行进,他身前有一位童子,牵着驴顶风而行,身后还有一个童子怀抱古琴相随,他在寒风中紧缩着脖梗,看起来特别地生动。这幅画似乎只有近景和中景,一棵古松立在我们的眼前,把远景完全遮住,似乎我们也是景中之人,和那位骑驴赶路的主人公,隔着古松相望。马牛驴作为坐骑,在我国古代绘画作品当中比较常见,而且逐渐演化成为不同的文化象征。

骑马跟骑驴的对比,表现了在朝与在野,仕与隐的对峙,骑驴踏雪的意向,更是作为中国传统中,一种隐逸文化的典范,而常常被文人采用。在宋朝的时候,李成和范宽,以及另外一位山水画家关同,一起被称为是三家鼎峙,百代标程的大师,李成的画在北宋,就已经特别地珍贵了,大书法家米芾甚至提出了“无李论”的说法,意思是说,因为李成的画太受欢迎,所以仿品太多,真品却是难得一见。

在画史上,公认李成林木为当时第一,从这间作品当中,也可以得到印证。仔细来看画中这株古松,它的枝干是挺拔遒劲,高耸入云。树干的纹理勾皴兼用,刻画细腻,笔势苍劲,而松针则用锐利的尖笔勾画,体现了他,豪峰颖脱,和画松叶谓之攒针的特点。李成擅长山水,爱用淡墨,因此有惜墨如金之称。寒林题材是李成最富特色的山水画创作题材之一,最适合平远的景致,和旷达清净的内心世界。这与他自身的经历,也有着密切的关系。

李成也是一位博学多才的隐士,他本来是唐代宗亲之后,生活在北宋,虽然胸有大致,但是得不到施展,只能在诗酒书画中寄托自己的心灵。

啸风飞雪,寒林长松,虽然冷寂,但寓意着孤高的灵魂。当我们穿过这些不朽的山水作品的表面语境,不难发现其中表现的正是文化人的人格精神。

(来源:《诗书画》节目组)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论