纽约爆炸:到底是不是恐怖袭击?

时讯

看看新闻Knews记者 王勇

2016-09-18 17:05:45

美国纽约时间17号晚上8点30分左右,曼哈顿第23街发生爆炸,造成至少29人受伤。很多人第一反应都是:纽约又遭恐怖袭击?

爆炸声一响,所有人神经都绷了起来。9·11恐怖袭击15年刚刚过去;两天后,各国领导人也将齐聚纽约参加第71届联合国大会。这当口这么一下,不紧张才怪。

警车、救护车、直升机……

警察、特工、消防员、政府官员,当然,还有“吃瓜群众”。

朋友圈大家迅速刷屏,都在问:到底是不是恐怖袭击?

纽约市长比尔·德布拉西奥第一时间出来澄清:没有证据显示这起爆炸和恐怖袭击有关。

那么,

谁干的?

怎么干的?

用什么干的?

目的又是什么?

这到底是不是恐袭?

这些问题不回答,就无法轻易给事件打上“恐怖袭击”的标签。到底是不是恐袭,只能等警方认定。

说到恐怖主义,除了暴力特征,该如何定义呢?

关于恐怖主义,世界上并没有公认的定义。无论从实施者、针对者、形式、目的、手段等方面来说,各国和各个组织都有各自定义。至于为什么,文章最后再给大家揭晓。

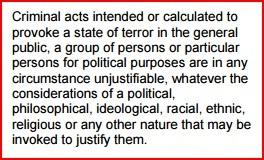

联合国的定义相对来说最权威。1994年12月9日,联大通过49/60决议——《消除国际恐怖主义措施》,其中关于恐怖主义的条款是这样描述的:

“企图引起公众恐慌的犯罪行动,不管是个人还是团体为追求政治目的而从事这些行为都是不可接受的,不管其背后的性质是政治、意识形态、哲学、种族、宗教等都不能使之合法化。”

看起来似乎没问题,为什么有人不接受呢?

批评者认为,一国认定的“恐怖分子”,在别国或其他组织团体眼中,或许就是“自由斗士”。

正因为大家各有所需,12年后,2006年9月8日,联大通过《全球反恐战略》时,对“恐怖主义“仍没有形成一个明确的定义。这份文件是联大192个成员国,第一次就打击恐怖主义的全球战略达成一致意见。其中的决议特别强调,要为“恐怖主义”制定一个法律定义。

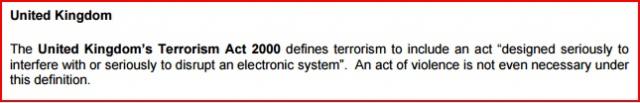

英国早在1974年就给恐怖主义下过定义,《防止恐怖主义法》中称:“恐怖主义是为了政治的目的使用暴力,包括任何为了使公众或其任何部分陷入恐怖而使用暴力。 ”

美国《法典》第22条把恐怖主义定义为:“亚国家或者秘密代理人对非战斗人员实施的预谋的、基于政治动机的、通常意图影响公众的暴力。”

虽然有法可依,但依法办案的只有国务院。联邦调查局和国防部另有自己的定义。

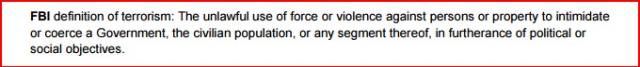

美国联邦调查局FBI将恐怖主义界定为:

为推进政治和社会目的、意在威胁或者胁迫政府、平民或者其部分而对人或者财产非法使用武力或者暴力(1991)。

美国国防部将其界定为:“意在胁迫或者威胁政府或者社会而对个人或者财产非法使用或者威胁使用武力或者暴力,通常为达到政治、宗教或者意识形态目的。 ”

(“社会目的”……是不是觉得环保人士、环境、动物保护主义者、反堕胎人士之类的,也可能成为FBI和国防部针对的目标?)

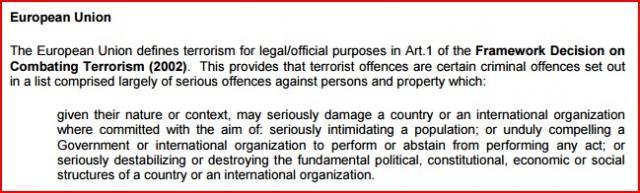

欧盟特有意思,2002年通过《打击恐怖主义框架决议》,界定了欧洲范围内恐怖主义行为的概念:“恐怖主义行为是个人或组织故意针对一个或多个国家,或针对被侵犯国家的机构和人民进行旨在威胁、严重破坏甚至摧毁政治、经济和社会组织及其建筑物的行为。 ”

都说美欧哥俩好,欧盟的这个定义被人诟病,说简直就是为了刚刚遭受“9.11”恐袭的美国量身打造!

回到之前那个问题,各国为何不能就“恐怖主义”定义达成一致呢?

举几个例子,大家对照上面各个国家和组织的定义看一下,就知道难在何处:

以色列在中东战争后在所占领土上的所作所为算不算?美国对以色列的支持算不算?

巴勒斯坦人认为以色列人是恐怖分子,有没有道理?

库尔德人把土耳其叫做恐怖分子,很难理解吗?

印尼在塔米尔武装分子眼中也是恐怖分子?

还有哥伦比亚的反政府武装呢?

还有那些对人民施行威权统治的”独裁者“呢?

更有甚者,说到阿富汗和伊拉克战争,美国和追随它发动侵略的人和组织,是不是也符合”恐怖主义“的定义?

仁者见仁、智者见智。恐怖主义的定义之所以有差别,分歧难有弥合,就因为各人心里都有小九九,自己下的定义,怎么能把自己给圈进去呢?!

难怪在联合国《全球反恐战略》谈判过程中,有些国家的代表提出,反恐不能被用作干涉别国内政的理由,不能把反抗侵略的斗争与恐怖主义混为一谈……

当然,对恐怖分子和恐怖行为,一个字:灭!

关注《环球交叉点》公众号,下载看看新闻Knews客户端,订阅《环球交叉点》,每晚19:00,收看直播节目。周播版周日上午08:15,锁定东方卫视!

(编辑:超慧)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论