渔阳里团中央机关旧址纪念馆改造后重新亮相

时讯

看看新闻Knews记者 周云

2019-04-29 15:10:35

历经8个多月修缮,在百年五四之际,“渔阳里”中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆于4月29日改造落成,开始试运行,向社会公众开放。一组石库门吊灯、一排木质百叶窗,复原老建筑的味道;一份启事、二十四本藏书,用新的实物还原历史;一组艺术浮雕、一幅油画,重现渔阳里走出的革命领袖风采;两块多媒体显示屏、一个互动体验区,用新科技赋予纪念馆新活力。

重新开放的纪念馆,期待会成为青少年中的“网红打卡地”。

内容呈现特色

渔阳里团中央机关旧址纪念馆改造项目专家组成员闵小益说:“展陈部分强调了五四运动孕育了中国共产党,在中国共产党发起组的领导下,中国第一个社会主义青年团——上海社会主义青年团才得以成立,并正确发展。”

挖掘史料呈现实物 注重还原历史

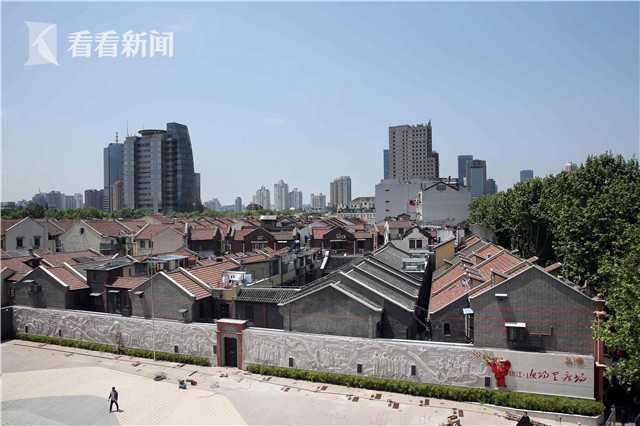

淮海中路567弄,典型的上海老弄堂,百年前它是霞飞路新渔阳里。

位于新渔阳里6号二层石库门小楼,近百年前,俞秀松、李汉俊等八名当时平均年龄24.5岁的年轻人,在中国共产党发起组的领导下,发起成立了中国第一个社会主义青年团——上海社会主义青年团。

百年后的今天,这幢石库门小楼成为修缮一新重新开放的“渔阳里”团中央机关旧址纪念馆。

全新亮相的纪念馆一共分为六个展区。一楼为序厅和共青团知识互动体验区两个展区。二楼展厅则以时间为序,以历史事件为脉络,共分为“传播马列 思想启蒙”、“青年先锋 上海建团”、“培育栋梁 干部学校”和“指导全国 星火燎原”四个展区。

建筑内部设计侧重复原“渔阳里”老建筑符号,展陈内容的原则强调不忘初心还原历史。随着对五四运动和建党建团的不断深入研究,越来越多的史料被挖掘和展陈,聚焦于1919年五四运动到1922年团的一大期间,渔阳里和渔阳里培育的年轻人在共青团建立初期的历史作用。

步入第一部分序厅,印入眼帘的新渔阳里6号的“三个第一”,即中国共产党建立的第一个社会主义青年团——上海社会主义青年团;中国共产党创办的第一所干部学校——外国语学社;中国共产党领导的第一个通讯社——中俄通信社。

作为此次渔阳里团中央机关旧址纪念馆改陈改建专家组成员,上海青年管理干部学院副教授、青运史研究专家闵小益表示,“三个第一”的展示,彰显了新渔阳里6号在中国建党建团史上的重要历史地位。序厅的正前方,是上海社会主义青年团八位发起人的艺术铜雕,由上海市美协副主席、上海大学上海美术学院教授蒋铁骊全新创作,展现了俞秀松、施存统、陈望道等中国社会主义青年团最早的八位发起人的形象。

浮雕群像东侧新增的4米×2米移动屏幕,将播放约2分钟的渔阳里宣传片,介绍了八大发起人和团史发展。序厅同时还承担了入团宣誓、开设微团课等功能。纪念馆二楼展陈以“图文+实物展品”为主,分为四部分。第二部分“传播马列 启蒙思想——五四运动与中国共产党发起组的创建”从五四时期的上海开始介绍,至马克思主义传播和中国共产党发起组的建立,指出了在1920年6月,陈独秀、李汉俊、俞秀松、 施存统、陈公培在上海组建了第一个共产党早期组织,为中国共产党的成立奠定了基础。

闵小益表示,五四运动是我国近代史上的重大事件,其宝贵之处不但让五四精神激励了一代又一代青年,同时更表明,是五四运动孕育了中国共产党。

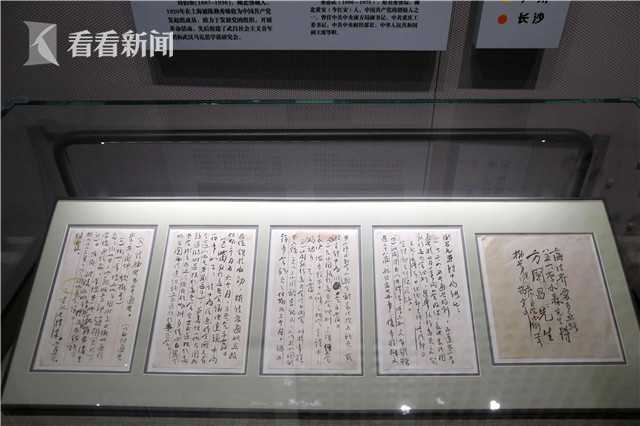

由上海社会主义青年团首任书记俞秀松亲笔撰写的《青年团筹集基金启事》,由上海社会主义青年团八位发起人之一的施存统珍藏的24本藏书,这些珍贵的实物此次都能在第三部分 ““青年先锋 上海建团——上海社会主义青年团的建立”中看到。该部分强调了上海社会主义青年团是中国第一个青年团组织,还以图文、实物、视频等形式着重介绍了青年团八位发起人的生平事迹。

闵小益指出,八大发起人中有三位更是中国共产党发起组成员。“因为党的发展需要助手和后备军,所以就指派了较为年轻的俞秀松、施存统等人发起成立了青年团,上海社会主义青年团是在党的正确领导下得以成立并正确发展的。” 展厅第四部分聚焦““培育栋梁 干部学校——外国语学社与渔阳里培育的进步青年 ”,展示了外国语学社这一中国共产党创办的第一所干部学校,不但介绍了校长杨明斋,秘书俞秀松,教师李达、李汉俊等,同时聚焦刘少奇、任弼时、罗亦农、萧劲光等渔阳里培育的先进青年,用图文、实物等还原了他们的人生。

在第五部分“指导全国 星火燎原——从团临时中央执行委员会的建立到团一大的召开”展厅看到,当时北京、天津、武汉等地开始纷纷建立社会主义青年团,之后,临时团中央在上海成立,并把团中央机关仍然设于新渔阳里6号。

此次一楼还新增一处占地83.8平方米的共青团知识互动体验区。展区通过多媒体、电子游戏等新型科技手段,将团史、《团章》、团员证、团徽、入团流程以明白易懂、轻松易记的方式带给参观者,提供了寓教于乐的参观学习途径。

设计亮点

渔阳里团中央机关旧址纪念馆改造总设计师胡晓云说:“此次改造中,馆内设计上尽量保证原汁原味,复原老渔阳里的建筑符号。内容呈现上增添了不少新形式,增加可看性,但形式均是为内容服务,保证对这段红色历史的还原,有助于参观的青少年更好地了解渔阳里。”

复原老建筑符号 设计与一大成“姊妹”

上海美术设计有限公司设计总监胡晓云曾是中共一大会址纪念馆改造的总设计师,此次他又担任了渔阳里改造的总设计师。他介绍,此次馆内设计侧重复原渔阳里的建筑符号,将这座石库门建筑的尖顶、屋内立柱都进行了还原。

在二楼展厅里,屋顶是用现代材料制成的瓦片,只要细心留意,还能发现五六个组合在一起悬挂在展厅上方的吊灯,造型与张家姆妈、李家伯伯在石库门客堂间里所用的吊灯一模一样。 二楼展厅还原了石库门建筑的尖顶,让内部空间更加宽敞。靠窗的走廊新增了一长排木质材料的百叶窗,样式与石库门的老式窗框无异,百叶窗可调节,天气明媚时,阳光可透过百叶窗洒进纪念馆的走廊上,在参观的同时也能感受一番老建筑的韵味。

“所有的设计细节都强调与原建筑相符合,用现代的工艺复原老建筑的味道,让参观者浸入式感受这段历史。”胡晓云表示。

展厅图文色彩则以红色、灰色为主,排版、样式与中共一大会址纪念馆有着相似之处,“这样设计是想与一大形成‘姊妹’关系,让参观者在参观一大会址纪念馆之后,来到渔阳里时更有亲切感和连贯性。”

多媒体展示吸引青年目光

胡晓云介绍,纪念馆在改陈改建过程中,使用了各类新颖多媒体方式,更好地生动再现渔阳里的红色历史。 在纪念馆两楼,在国内展馆中首次采用了三屏互动方式,更加生动地多媒体呈现当年渔阳里的故事。青年团的八位发起人围绕着渔阳里旧址,展现当年在渔阳里学习工作时的场景。胡晓云告诉记者,如介绍陈望道时,黑镜玻璃上会亮起陈望道的形象,画外音结合视频则讲述他的生平及在渔阳里的活动情况。“屏幕有裸眼3D的艺术效果,是一个高科技与艺术相结合的多媒体艺术主题秀,也能加深青年人对这八位发起人的印象。”

与此同时,在外国语学社学员展示区、早期团组织在各地建立展示区等,也采用了生动的多媒体形式。 而在共青团知识互动体验区。团员青年在透明互动触摸屏前,可以了解团歌、团旗、团徽的历史,查看青年大学习的视频以及其他团史团情材料。更大的65寸互动触摸屏上展示着中国共青团组织的发展以及团代会的相关信息,实现一键查询。 团员青年想要了解电子团员证申领、青年志愿者网上注册报名等信息,这一区域也有互动显示屏呈现。

值得一提的是,为吸引青少年有兴趣学习了解,此次围绕共青团创建的历史还将设计互动游戏,主要以老渔阳里和新渔阳里、中共一大会址、大沽路团中央局旧址等为串联的寻宝游戏,游戏过程中配以历史地图、照片、视频讲解,使得互动游戏操作台成为高人气的区域。

(看看新闻Knews记者:周云 实习编辑:章婕)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论