一家特殊咖啡馆的复活:“复工感觉就像新开业,只要恢复了就有希望”

时讯

周到

2020-03-22 11:10:48

编者按:

很多人的命运,可能都会在2020年发生转变。一场突如其来的疫情,让很多中小微企业和个体户都放慢了脚步。

这其中,资金较少、抗风险能力较弱的小微企业更是牵动着社会各界的心。

3月16日,上海曾发布《关于调整本市企业复工复产复市备案工作的通知》,除需要备案确认复工的经营活动,以及等待国家相关部门通知再复工的经营活动外,全市工商业企业和个体工商户复工复产复市取消备案,可以直接复工。

新闻晨报记者全程记录一家小微企业从被按下暂停键到重启键“复活”的故事,客观呈现疫情下那些普通的小微企业面临的危机以及他们的“自救”与“他救”。

暂停键>>>

“我们不知道还能撑多久”

“同行都知道,咖啡馆70%的在亏本,10%的能打平维持,20%的能盈利,但在上海更难达到这个数据。”雪莉(化名)对新闻晨报记者表示,经过了6个月的努力,她的咖啡馆从去年11月开始有所盈利,然而,一场突如其来的疫情却打乱了一切。

幼儿师范专业毕业的雪莉,曾远赴国外留学,开过中餐厅。当她决定做咖啡馆的时候,她老公非常支持她,并决定与她一起学做咖啡。

相比于上海其它的咖啡馆来说,这里的客人年轻人并不多,更多的是居住在附近的五六十岁的老年人。咖啡馆的歌单都会随着客人来调整,如果下午来的是阿姨爷叔,雪莉就会给他们放《外婆家的澎湖湾》。

△阿姨爷叔在咖啡馆里跳舞丨受访者供图

有位老人喜欢弹吉他,退休了工作室也没有了,后来就每周四都来咖啡馆,在这里和其他老人弹吉他唱歌。周四晚上咖啡馆就像“百乐门”一样,会举行舞会,热闹极了,附近居住的老年人也特别喜欢在这里聚集。

“我们这里就像是一个社区活动中心,看到老年人在咖啡馆里笑得那么开心,我们不自觉地也会被传染。”有些老年人还会带着年轻人跳舞,教他们学习舞蹈。

每隔一段时间,雪莉都会做一次特别活动——让附近居民把孩子送过来,在这里体验一日打工活动,还会把孩子们做好的咖啡送给附近的环卫工人和保洁阿姨,请他们免费喝咖啡。

雪莉还会付给孩子们薪水,一半是现金,一半是咖啡馆的兑换券,然后看看孩子们怎么处理这笔凭借自己的劳动收获的报酬,有的孩子会高兴地把爸爸妈妈叫来咖啡馆请他们喝咖啡。

然而, 这样的一幕幕美好画面却被一场突如其来的疫情打破。因为疫情,咖啡馆不得不关店,关店就代表没有任何的现金进账。一些知名的餐饮品牌都表示现金流断裂,难以支撑下去了,更别说像她这样的小微企业了。

雪莉算了一笔账,每月的房租、物业费、社保、公积金等加在一起,支出有五万多,还不包括人工费,也就是员工工资。面对如此高昂的支出,他们不知道还能撑多久。

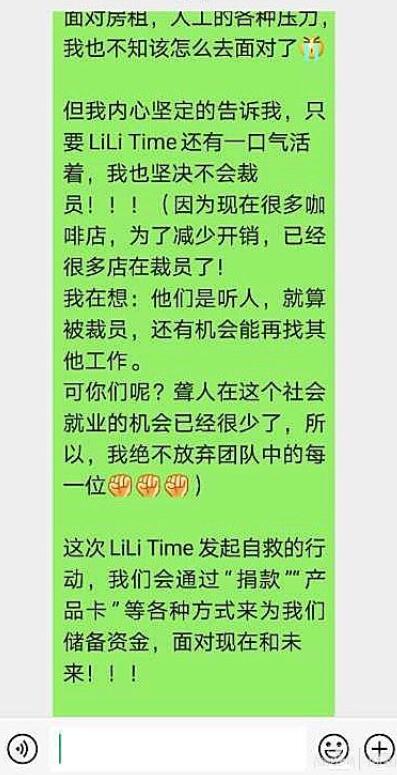

△工作群里,雪莉表示不会放弃任何一位员工丨受访者供图

于是,他们想到了之前曾经一起奋斗过的同事、一路不离不弃支持过他们的客人,以及社会上诸多的爱心人士,便发起了一次自救行动,在网络上发布自救信。

考虑到目前最大的困难就是现金流,咖啡馆采取了线上开通会员卡,进行充值的方式,希望能够得到消费者的支持,缓解闭店期间的运营压力。

咖啡馆最大的功能就是提供一个让人聚集交流的空间,但在这个阶段,又有多少人会愿意在3月份光顾咖啡馆呢?雪莉每天都在怀疑着、忐忑着,却也期待着,3月份咖啡馆能正式复工。

回车键>>>

“小微企业原来活得那么辛苦”

疫情期间,全国各地乃至海外的华人华侨,纷纷用各种形式加入到抗疫队伍中。即使停工在家,雪莉和她的同事伙伴们也都在想:我们能为武汉做些什么?

那段时间,看到身边的人都在为了能买到口罩,排队、摇号,甚至从海外代购,雪莉觉得,口罩依然是当前武汉人民最为需要的物资。于是他们准备了500个3M口罩,在2月10日那天,捐助给武汉。

△咖啡馆为武汉捐助的500个口罩丨受访者供图

除了口罩,还有一封封写满祝福的明信片,有来自许多国家的爱心人士用自己的语言文字亲笔写下祝福话语,拍照发给咖啡馆的工作人员,再由工作人员一笔一画誊写在明信片上,交给快递小哥,寄给湖北武汉。

一方面,咖啡馆所有员工为抗击疫情奉献着爱心,另一方面,在自救信发出后,咖啡馆也收到包含会员充值、产品购买、微信捐赠等多种渠道的帮助,获得了总计11万余元的爱心支持,雪莉终于能支付房租了。

回忆起这次爱心筹集中“结缘”的357人,雪莉对新闻晨报记者表示,有太多太多感人的故事:

一位五岁的小女孩,自己在家用彩笔在纸上画酒杯,然后把这些画拍卖给她的家人,再把自己的压岁钱拿出来,凑了2000元来给他们交房租;一位朋友的姐姐,拿出自己理财产品里的5万元无息借给他们,让他们能撑过这段日子。

“我觉得我承认自己的软弱、真实就好,小微企业原来活得那么辛苦。”创业七年的雪莉面对疫情,面对突如其来断裂的现金流,也曾脆弱过,但是她并不想掩饰自己的脆弱。

后来,雪梨把自救信发给亲戚朋友看的时候,眼泪瞬间就掉下来了。如同千千万万个于疫情期间在夹缝中生存的小微企业一样,雪莉的店似乎得救了。

静音键>>>

“他们比我们正常人更盼望复工”

一般顾客或许不会发现,这还是一家特殊的咖啡馆。

在这家咖啡馆里,有几名员工都是聋人。以前在静安区雪莉也曾开过一家咖啡馆,也是雇佣聋人,但是当时社会对残障人士的接纳程度并不高,后来店铺入不敷出,就关掉了。

为什么要雇佣聋人作为员工呢?“我记得我第一个客人就是一位聋人。” 雪莉说,“聋人学东西很快,大家对他们的接纳程度不是很高,但其实他们比正常人更珍惜这份工作机会。”

这些聋人都是外地来沪的,因为疫情关系,之前也只能待在老家,一听说咖啡馆要复工,就提前半个多月来了上海,自我隔离期满,全部身体健康地加入到复工大军。

今年23岁的小雨,是雪莉培养的第一个员工。从小就和爷爷一起生活,从东北来上海已经有一年多时间了,聊起来上海的原因,小雨在微信上用打字的方式回答——“为了爱情”。

因为女朋友在上海,所以他才从辽宁鞍山来到上海。因为是聋人的原因,来到上海一直找不到工作,被拒绝了好多次,直到在一个朋友的介绍下,来到了这里,认识了雪莉。

△小雨在店里制作咖啡丨摄影 杨眉

“虽然称他们为聋人,但是其实就是聋哑人,只不过我们不用这种叫法。他们不像我们,我们可以看电影,可以听音乐,而他们连这些最基本的快乐也没办法享受。”雪莉对新闻晨报记者表示,其实聋人内心最大的痛苦是自卑。

有位聋人员工曾经很自闭,会经常发脾气,甚至摔东西。当他到雪莉这边的时候,和小雨成为好朋友,还拜小雨为师,现在也能重新拿起画笔,去追求自己绘画的理想。

店里年纪最大的就是杨阿姨了,来自河南开封的杨阿姨,也是一名聋人,在上海已经生活了三十多年。她曾经也十分自卑,觉得自己年纪这么大了,很多地方都不收了,就算好不容易找到一份工作,也多半是保洁阿姨这种,再加上自己是聋人,沟通很不方便。通过一次偶然的机会,她才结识了雪莉,并留在了这里。

因为突发的疫情,不愿意裁员的老板遇到这么大的危机,杨阿姨也力所能及地用自己微薄的力量向社会发出求助,与其他同事肩并肩,共克时艰。

△杨阿姨在门口为客人做好消毒测温丨摄影 杨眉

那么,面对聋人员工,雪莉有什么好的管理办法呢?雪莉对新闻晨报记者表示:最好的管理方式就是激发人,比起物质上的激励,让员工感觉这是一个温暖的家,更为重要。

为了能够顺利地与这些员工交流,雪莉和其他团队成员自学了手语,现在手语交流毫无障碍。

每个月,雪莉还会在店里举办“家庭日”,邀请聋人和他们的家人一起过来,做大餐吃。秋秋吉他弹得特别好,奶奶今年87岁,正常营业时,奶奶每个月都会来店里看孙子弹吉他。

“聋人听到复工的消息很开心,他们比我们正常人更盼望复工。”比起给予这些聋人一份能够养家糊口的工作,在这座城市里用自己的汗水维持着一份生计,雪莉其实给到了他们人生再一次“复活”的机会。

“他们是生命的强者,不是弱者。”在他们身上,雪莉学到最多的就是感恩。“每当我感觉生活疲惫,想要放弃的时候,一想到他们那纯真的笑容和努力生活的样子,作为正常人,我们有什么理由不努力呢?”

雪莉表示,未来有个大胆的想法,就是帮助这些聋人,从就业到创业,开设更多分店,还要做咖啡外卖服务。

重启键>>>

“这么好的天气,没地方喝茶太可惜了”

图个吉利,复工的日子选在了3月18日这一天。一大早,雪莉就起床准备起来。10点整,开门营业,10点08分,店里就迎来了第一位客人。消毒、测体温、出示随申码,这一切,都是由杨阿姨协助客人完成。

复工第一天,店里的客流量较往期相比有所下降,但雪莉一点也不担心。

“担忧也没有用,只能把担忧化作动力。在寸土寸金的黄浦区,我们房租已经算比较便宜的了,因为我们店的位置比较偏,不太好找。”

“活下来就是最美好的事情,这家店感觉像新开业的一样,我不知道今天会来多少顾客,我也盼望人山人海,但是只要开始恢复了,就有希望。”

为了吸纳更多顾客在疫情期间,愿意走进咖啡馆,雪莉也和团队做出了一些业务方面的调整。

例如,在疫情期间走进咖啡馆的女性顾客,每人都会获赠一束玫瑰花,这些玫瑰花都是聋人从花市采购回来连夜包装的,每一束都代表着爱与希望。

△店里的聋人用手语交流丨摄影 杨眉

“等了好久了!这么好的天气,没地方喝茶太可惜了!”顾女士一大早就来到咖啡馆,而她来之前已经通过微信问了咖啡店工作人员好几遍咖啡店什么时候开门了。

对于上海复工复产复市的一系列举措,市民顾女士表示:安全是第一位的,没必要一刀切关闭所有的店铺,上海自觉的人还是蛮多的。但是顾女士也表示,选择店铺的时候还是会倾向于信得过的店铺。“早就盼望他们复工了,这段时间我天天在家烧饭吃,都吃腻了。”

听说一些同行因为疫情没能撑下来或关门或转租的消息,雪莉内心也很难受,这家咖啡馆能存活下来的原因,就是团队的力量,单枪匹马是不可能挺过来的,尤其是团队一起写的那封自救信,当一个团队在一起,就是力量。

中午12点,雪莉接到了一笔大订单,是附近一家外企订购的40份蛋糕和咖啡,这家公司要举办活动为远在意大利的同事募捐。经过这次疫情,很多人都对外卖小哥、快递小哥改变了看法,雪莉也是其中之一,“他们蛮伟大的,每个平凡的人物都值得歌颂。”

“人生路上甜苦和喜忧,愿与你分担所有,难免曾经跌倒和等候,要勇敢地抬头……”下午3点,雪莉带着店员们用手语表演起他们的店歌《阳光总在风雨后》。

晚上8点,咖啡店打烊。

送走了最后一位客人,雪莉开始盘点,复工第一天,一共卖出了66杯咖啡,虽然不多,但她对这个结果还是很满意的。下午去物业交材料后,雪莉顺便去菜场买了许多菜,准备晚上和员工们好好聚聚。

编后语:

对于小微企业而言,面对疫情,除了外界提供的“他救”,也要修炼好内功,加强“自救”。

踏着春暖花开的步伐,我们相信,一定会有更多的小微企业顺利复工复产,宛若新生。

如同沁人心脾的咖啡能温暖人心,上海,是一座有温度的城市,在这个城市的大街小巷,每天都上演着爱与希望的故事。

那些爱氤氲着希望的芬芳,让我们经历过彻骨的寒冬,依然能张开翅膀,拥抱春天。

暂无列表

全部评论