视频 | 最高检就“社死”发指导案例 能否遏住网络暴力?

新闻放大镜

看看新闻Knews综合

2022-02-22 13:59:55

“社会性死亡”对当事人是天大的事情,最高检的这番表态可谓掷地有声。

为加强网络时代人格权刑事保护,最高检21日发布了五起人格权刑事保护指导性案例,此前备受关注的“杭州女子取快递被造谣出轨案”、“肃宁男子网络散布前女友裸照案”等入选。

最高检表示,这些案件的共同点是网络暴力导致了受害人的“社死”,看上去似乎是小案,实际上和个人息息相关;貌似很遥远,但其实可能就发生在我们身边。无论是谁摊上这类麻烦,身心、工作、生活都会受到极大的影响。对当事人来说,这是天大的事情。

比如,在“仇某侵害英雄烈士名誉、荣誉案”中,仇某发布的诋毁言论,在短短的5个小时以内,就被点击阅读13万余人次,造成了恶劣的社会影响。而在“杭州女子取快递被造谣出轨案”中,仅微博话题的阅读量就达到了4.7亿次、5.8万人次参与讨论。

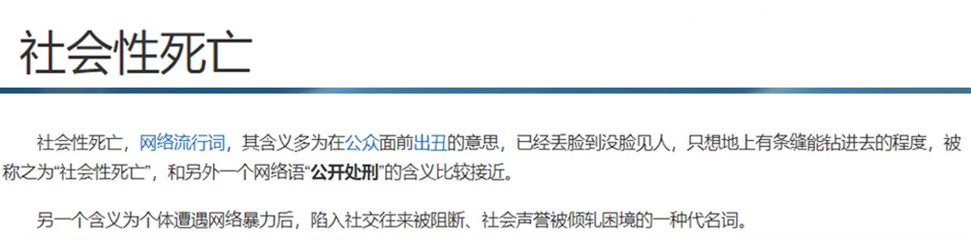

最高检此举再次引发公众对于“社死”类案件的关注。所谓“社死”,也就是“社会性死亡”,最初曾经是网络用语,大约产生于2020年前后,具体出处已不可考,本义是指在公众面前出丑、丢脸。不过近年来发生的多起案例表明,由于网络具有传播速度快、传播范围广的特点,相关事件一旦走上网络传播的快车道,“社死”的结果往往是,受害人不仅要出丑、丢脸,还要陷入到社交往来被阻断、社会声誉被倾轧的困境,严重的情况下受害人还可能失去生命。

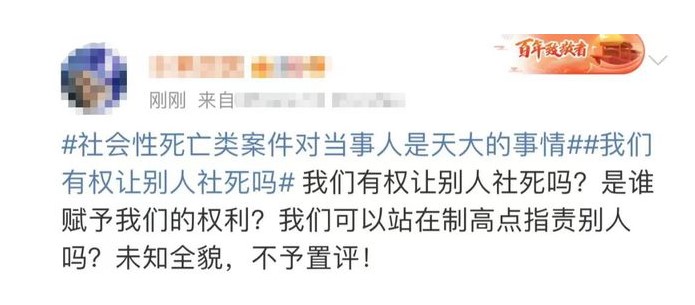

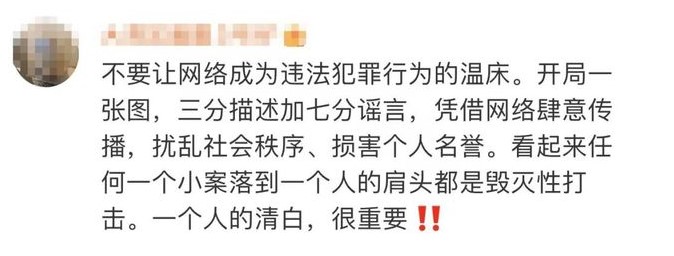

不少网友认为,“社死”的背后,往往存在在网络暴力。一些网络用户,惯于非黑即白的二元思维,热衷于站队,将网络舆论场变成道德裁判所。对当事人来说,社会性死亡是天大的事情,而对于键盘侠们来说,别人的“社会性死亡”,不过是一点谈资、一份消遣而已。很多网友已经认识到网络暴力的危害,并发出追问:“我们有权让别人‘社死’吗?”事实上,如果任由肆意造谣、诋毁他人名誉的网络暴力自行发展,人人都可能成为被侵害的对象。

网络空间不是法外之地。为保护人格权,最高法、最高检早在2013年就发布了《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》,对指导司法实践发挥了重要作用。而我国《刑法》中第246条也明确规定,以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。

律师岳雪飞表示,这是最高检首次发布以人格权刑事司法保护为主题的指导性案例,目的就是践行“以人为本”“人民至上”理念,让刑事、民事司法保护有机结合,形成网络时代保护公民人格权的强大司法合力。与此同时,公众也应当意识到,任何人都无权宣判其他人“社会性死亡”。这不仅触碰到具体的法律规定红线,更事关社会治理权力、公共惩戒权力的来源和分配问题。

岳雪飞同时表示,伴随着信息网络的迅速发展以及微信、微博、抖音等社交平台的出现,信息发布和交互模式正发生着深刻的改变,导致受害人维权成本和难度相应增加,自诉救济面临着“取证难、举证难、证明难”的现实困境,这种情况也需要相关部门提出有针对性的举措。据了解,最高检正联合最高法、公安部研究起草相关规范性文件,拟进一步明确“严重危害社会秩序和国家利益”、自诉与公诉的程序衔接等问题,以更好地指导办理诽谤犯罪案件。此举将有助于进一步保护人格权、人格尊严。

(看看新闻Knews记者:金梅 翟静 陈昱卉)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论