上海:推进“海绵城市”建设 2020年20%形成“海绵体”

时讯

看看新闻Knews记者 韩琼

2017-06-20 09:48:48

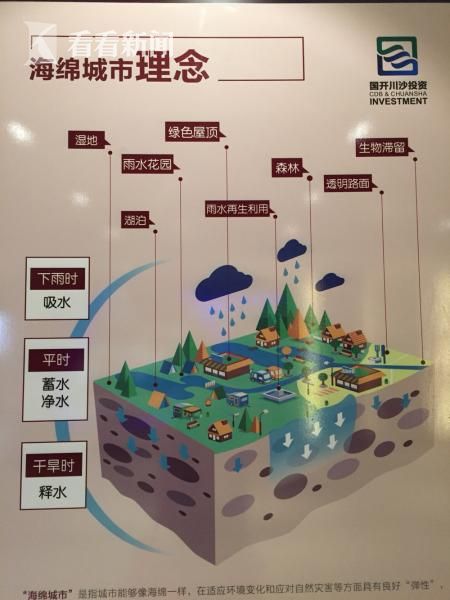

传统城市建设,主要是硬化路面,每逢大雨,主要依靠市政管网、泵站等排水,进行末端处置。这种,“重地上轻地下”的偏向,往往造成逢雨必涝,也带来了水环境污染。那么,城市建设能不能像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、净水;到需要时“释放”并加以利用呢?答案是肯定的。

今天(20日),记者获悉,根据建设绿色、生态、可持续发展的国际化大都市理念,上海正有计划地推进海绵城市建设,以此解决区域内涝、热岛效应和水污染等环境问题。按照初步规划编到2020年,上海建成区的20%将建成符合海绵城市的区域,大约达到200平方公里,到2040年希望是建成80%。

今天,记者来到浦东六灶国际社区,在建的休闲绿地项目,作为绿色低碳、低管理成本的可循环中小尺度“海绵体”范例。4500平方米的空间内,设计了错落有致的花坛;区域内道路都微微向路边的水沟倾斜,便于雨水收存。

正在铺设的路面看似普通,实则是全渗透材质。施工人员拿来一块路面材料,半桶水浇上去,水立刻就渗透下来。在模拟区域,可以更直观地看到,水透过石材向下雨一般落下,最后被收储在地下。

你很难想象路面底下是整个社区的蓄水区域,从社区高坡,包括路面的雨水都会被蓄到一条水泥路下方,建设项目创新使用硅砂蜂巢蓄水净化池,收集地块内及周边雨水进行自然净化,作为景观水景的主要水源及绿化浇灌用水,实现地块内用水的自给自足。

根据规划,六灶国际社区开发将持续5到10年,按照“六灶海绵城市建设导则”,将通过各区块的雨水湿地、屋顶花园、绿墙等,分别构建大、中、小三种尺度的海绵多维系统。有效调蓄区域内水体,解决区域内涝和初期雨水污染的问题。

据六灶国际社区开发项目负责人陈富伟介绍,他们是以这个绿地项目作为浓缩的样板来展示,最后来扩展,最后统一到整个二点一平方公里的社区中去。完全实现中水利用,用国际的低影响开发的理念,来开发住宅商品房。海绵城市的指标也已经写入到土地出让的合同里。

专家表示,上海作为滨江沿海的超大城市,具有地下水位高、土地利用率高、土地不透水面积高和土壤入渗率低的"三高一低"特点。去年4月,上海入选第二批全国海绵城市建设试点城市,在临港地区率先完成79平方公里海绵城市试点建设后,又相继开展了5个样板工程建设,并编制海绵城市的规划和建设导则。结合实际,应地制宜推进海绵城市的低影响开发理念。

上海市住房和城乡建设管理委员会 总工程师 刘千伟表示,重点是要在源头进行治理,要把更多的水蓄存下来,进行利用,进行净化,达到消纳减量的效果,把大量的排水设施能消减下来。上海在制定海绵城市规划时,也是仅仅结合上海在水管理中面临的水质短缺,区域内涝、水环境污染等问题来开展。

下一步,除了在新建区域推进海绵城市工程外,上海还将结合城市更新,旧区改造项目等探究建成区域的海绵城市建设。要改变以往硬质铺装、填河造地、围湖建楼、砌岸筑坝的开发建设方式,尊重自然,顺应自然,多给城市“留白”,让水自然渗透,使城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,最终让城市生态水系统能够可以像海绵一样,通过“渗、蓄、滞、净、用、排”,将70%的降雨就地消纳和利用,实现自由呼吸、自然吐纳。

(看看新闻Knews记者:韩琼 编辑:陈佳雯)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表

全部评论