视频 | 视频|恢复高考四十年|罗中立:它是一盏灯,让我看到更大的世界

叩击

看看新闻Knews记者 邓全伦 实习记者 欧杨洲

2017-12-11 15:19:25

在每年的12月,罗中立都会情不自禁地感叹,回忆往事。

这位著名油画家总念念不忘40年前那场考试。他1977年考入四川美术学院油画系,成为恢复高考后的首届大学生;做学生时,他努力“逃离”油画,却以巨幅油画《父亲》一夜成名;留校做老师时,拒绝“当官”,却被教职工民主推荐为川美院长。

与脑海中预设的所有大师形象有所不同,皮肤白皙的罗中立谦逊柔和,面容平静,有着重庆男人的爽朗、干脆。他说,高考改变了他的人生,恢复高考“就像一盏灯,尽管不是我主动去打开的,但通过这个光源,我看到了更大的世界”。

“挤上了末班车”

我生于1947年,从小受父亲熏陶喜欢上画画。1964年初中毕业时我以第一名的成绩考入四川美院附中。1966年,为响应“为工农兵服务”的号召,下乡到四川达县大巴山区。等回到学校,“文革”已经开始,大学上不成了。高中毕业后,我被分配到达县钢铁厂,当了动力车间一名锅炉检修工。

1977年恢复高考的消息,是我从身边许多美术爱好者及我的学生那里得到的。他们准备去报考,来请我做参考需要选送什么样的作品。我最后能参加高考其实是被动的,没有像他们那样兴奋、积极。

我当时已30岁,正准备成家。那时大家住的都是公房,成家结婚最重要的事情就是打一套家具,我一门心思扑在这上面,托人进山买回木料,再请木匠和工人解成板子,阴干晾晒,乐在其中。

那时,我已经是一名干了10年的钢铁工人,在那个年代这是一个非常让人羡慕的职业,是无产阶级的代言人,而知识分子都是臭老九。我每月工资31块,穿一身劳保服,有劳动皮鞋、手套,每个月还有白糖、还有一点猪油,这些都是那个年代的稀缺物资。我对未来充满憧憬。

罗中立(右一)和钢铁厂工友在一起

而在美术专业上,我在地方上也小有名气,厂部、县里、地区甚至省上举行各种活动,常常请我去画宣传画;还多次参加省里的连环画培训,也经常从出版社接到连环画创作业务。我当时对自己的生活很满意,根本没有动力去参加高考。

我正在上班的一天下午,接到了知青女友、也就是现在的夫人的电话,她叫我去报名参加高考。这也是她父母的建议。她父母都是教师,妈妈还是达县当时唯一一所高中的校长。尽管他们在文革受到冲击、折磨,但一旦有恢复高考这种学习、读书的机会出现,作为知识分子,他们骨子里还是希望我能够抓住。

我马上下班,沿着大巴山下的州河,走了二十里山路,赶到四川美术学院报名组所住的县委第二招待所已是晚上。我敲开招生组的房门,军代表第一句话就是“时间已过,报名截止了,明年再来吧”。我非常失望,因为那一年川美对考生年龄限制是不超过30周岁,第二年我就无报考的希望。幸好招生组里两位考察专业的老师来自川外附中,不断帮我说情,说我是附中学生、成绩不错。军代表才网开一面,我成为川美最后一名报考者,挤上了末班车。

经过两个月起早贪黑的备考,1977年冬天,我和全国五百七十万考生一道,走进了尘封十余年的高考考场。当时艺术考试包括文化、专业两类,文化考试有作文和政治两门,专业考试包括创作、素描。专业考试我有信心,文化考试压力大,作文我总觉得没写好。

在接到录取通知书之前,我整天忐忑不安,陷入焦躁之中:一方面我怕辜负了女友、岳父岳母的期望,要成家就得在他们面前表现自己有能力;另一方面,我小有名气,如果我的学生考上我考不上,面子就丢大了。

直到有一天在厂里上班,一个工友跑来跟我说:“请客!请客!录取通知书发到厂部了。”我从车间飞奔到厂办,拿到通知书心情非常激动,马上在那里通过手摇电话把这个好消息告诉了女友一家。

我被川美油画系录取,幸运地成为那年录取的27.3万大学生之一。

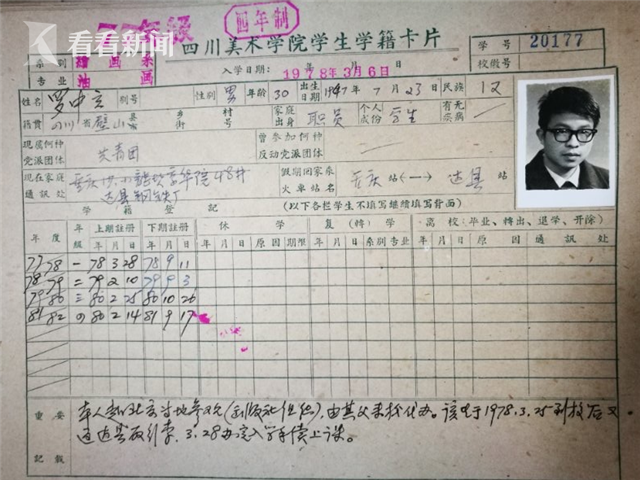

罗中立的学籍卡

现在,我经常跟我夫人感叹:是当年她的一个电话改变了我的人生。因创作需要,我每年都会回到大巴山,都会去看望当年我在钢铁厂里的哥们兄弟,看到他们打麻将、喝小酒的生活情景,总情不自禁地想:如果当年没接到那个电话,没去参加高考,我的生活大概跟他们一样。

40年前的高考,就像一盏灯,尽管不是我主动去打开的,但通过这个光源,我看到了更大的世界。

我的大学:很痛快的四年

1978年3月,川美开学,正当我收拾行李准备去报到时,得到消息:美国石油大亨哈默要在中国美术馆展出他的藏品。这是西方油画原作第一次来到新中国。我本想报考国画专业,但那年川美这个专业没招生,因此报了油画系。我想在正式学习油画之前,看看西方油画原作是什么样。

我给学校请了假,直奔北京。在哈默收藏展览会上,我又听到消息:刚刚平反的吴冠中教授将在中央工艺美术学院举行一个讲座。讲座是在一个食堂举行的,我到时已经开讲,屋子里挤满了人,我和来得晚的就都站在后头的饭桌上听。吴老先生在台上激情洋溢地阐述他关于“形式美”的艺术观念,挑战当时美术界主流的“革命现实主义”标准。老先生对艺术的热爱,敢于坚持自我的精神,给我留下了非常深的印象。我与老先生的缘分,算起来就是从这场讲座开始的。

这次北京之行给我的大学时代开了一个好头。

我到学校报到时,已开学一周。第一次见到我的同学,每一个人的脸上洋溢着自信、兴奋,显得生机盎然。油画班20人,人数多、年龄差别大,从17岁至30岁不等,我、何多苓、黄同江、周鸣祥四个人都是30岁。我们之前的身份有知青、工人、农民、士兵、公务员、学生,等等。

像吴冠中公开挑战主流的讲座一样,大学校园的空气里也弥漫着自由新生的气息。是一种大解放、变天的感觉,我们走路都在跳。可以唱着歌画画,可以高声说话,没人说你是“白专”。我怀念那段时光,那是很痛快的四年,人生中最美好的四年。

上世纪70年代末80年代初,大学生普遍有一种“知识饥渴症”。我和我的同学都非常努力,如饥似渴,周末都不休息,晚上也坚持画画,暗中较劲看谁睡得最晚,想把过去被荒废的时光找补回来。同学之间因为年龄的差距和经历的丰富,反而形成优势互补,成就了不成文的“上带下”、“长帮幼”的传统。

办学条件再艰苦,学校也想方设法为老师和学生提供创作条件,没有专门的创作室,就挤出几间宿舍给学生作画室。那时的川美率性宽松、自由包容,无论艺术还是学术都绝对不“定于一尊”,任由师生同台竞争,每个人的艺术个性都得到尊重,每个人的艺术创造力都受到激发,这是人才辈出的77、78级“川美现象”的基础。

罗中立大学时代的写生生活

那时川美可供学习的资料非常少。当时有日本友人捐赠给学校一本《世界美术全集》,每个班都由老师带着学生排队看。后来,学校干脆把这本画册平铺在玻璃柜里,每天展示一页,整整展示了一个月。每个人都热情高涨,每天拿着画本隔着玻璃临摹。记得那时是冬天,人挨人所哈的气让玻璃柜表面都起雾了,用手擦干净接着临摹。

正是这本书,打开了一扇门,让我们突然看到世界美术史如此丰富,竟有那么多的艺术风格和样式。

当时我国的艺术教育模式单一、大一统,信奉的都是前苏联的革命现实主义,是非常写实的风格。这曾让现在非常出名的画家张晓刚十分苦闷。他住在我的上铺,看到何多苓、程丛林、杨谦的作品,完全就像俄罗斯素描的水平,总觉得按照写实风格自己画不好,而一度想退学。

我当时也画得不好,其实当时不太想学油画,上油画课时就逃课,回到宿舍去画连环画。画连环画是有稿费的,这让我很有自尊,但张晓刚不会这个。当时的系主任知道后,把我叫到办公室批评,让我写检讨。大二时,学校允许本科生破格考研,我曾报考过国画专业的硕士研究生,但因古典文学不及格而失败。

《世界美术全集》豁然打通了外部世界,告诉我们艺术还可以有更多的空间和选择。张晓刚、叶永青、周春芽、包括我等一大批人受到启发和影响,开始在油画创作上大胆突破,以至于全班同学的毕业作品风格各异、大放异彩。

我的《父亲》,就是在这种突破中诞生的。

《父亲》的眼睛最费周折

《父亲》创作于1980年夏天,是冲着第二届全国青年美术作品展去的。一年前,“文革”后首届全国美展在北京举办,同学高小华的《为什么》、《我爱油田》,程丛林的《1968年某月某日的雪》,王亥的《春》同获油画二等奖。

我创作这幅画,也是去冲奖的。

我在创作中四易其稿,摒弃了以往惯常的“红光亮”、“高大全”风格,用那个时代只有画领袖的大尺寸、肖像式,来刻画一个饱经沧桑的老农。我想用这样一种方式、这样一个尺寸的转换来说出我们一个时代的转折,一个真正的改革开放,一个真正的人文精神的时代。

当时极左思潮仍然存在,很多朋友看了我的画后建议我不要去参展,认为这和当时文艺路线有冲突,是对社会主义成果的否定。尽管备受争议,但评委吴冠中先生却十分认可这幅画,还把作品名称由《我的父亲》改成了《父亲》,提升了作品的格局。最终,我所刻画的农民形象感动了处在社会变革中的人们,《父亲》以无可比拟的优势获得金奖。

我抱着刚出生的儿子,从中央人民广播电台的节目中得知获奖消息的瞬间,和那天我敲开县委招待所的门报名高考一样,永生难忘。

这张画被中国美术馆收藏,要给400块钱,我还差点儿不要。国家馆收我高兴得不得了,愿意送给国家。当时我工资才31块,400块是我一年多的工资。我请全班同学在黄桷坪一家饭馆搓了一顿,花了30多元。

《父亲》能获奖,其实是20世纪80年代初思想解放的结果,契合了当时民众对民族、国家的重新反省、认识,以及对未来期待的心理节拍。

罗中立作品,已成为经典的《父亲》

《父亲》的眼睛在创作中就最费周折。开始我画它,像画毛孔、汗珠、胡须、指甲里的泥垢一样非常写实,包括瞳孔、眼泪、眼神昏花,甚至眼帘上的血丝,充满了很多细节。

但要在憨厚、朴实、忍辱负重的形象里表达一种期盼,彰显民族命运及精神,眼神显然是关键。既不能老实木讷,又要充满希望,分寸极难把握,无数次刮掉后相当苦闷。

一天凌晨醒来,我看着画上老农被刮掉的眼睛,突然发觉这种不写实的朦胧效果最好。我觉得这恰恰是决定这幅作品胜败的点睛之笔。后来我遇到一位人士,他向我谈到《父亲》的眼睛处理,我突然觉得找到了知音。过去很多人评价这幅画这样那样,就是没有从艺术细节上来谈到这个。

《中国美术》将《父亲》作为1981年第1期的封面作品,围绕这幅作品是好是坏的争议也一直持续了两三年。

30多年过去,对《父亲》的解读更多了,当时主要是伤痕文艺的代表作,是一个过来人对过去历史的反省。因这幅作品,我被誉为二十世纪八十年代中国画坛的一面旗帜,其实个人艺术成就还处于特定历史背景下重主题、重意识形态和政治表达的阶段。

“天气正好,下地干活”

1982年,大学毕业后我留校任教。1984年,我成为“文革”后文化领域第一批10名公派出国留学的人之一,远赴比利时的安特卫普皇家美术学院深造。两年期间,我游览了欧洲所有的大博物馆,参观和阅读了所有能找到的美术史上著名的原作原著。

留学西方反而激发自己寻找中国本土性的东西,并从中抽取出中国当代的精神。我30多年来仍然坚持回到熟悉的大巴山,回到雕塑、石窟、石刻、年画、剪纸、织锦等民间艺术和传统文化之中,寻找和提炼自己的绘画语言、风格和样式。

大巴山是我创作的原乡,画农民是我一生的愿望。我现在的风格是对《父亲》的背离,反而更加接近了中国本土性的东西。

我曾拒绝“当官”,1998年经民意选举,却成为四川美术学院院长,一下子从普通教师变身学校领导,很多人质疑我没有管理经验。但我认为,自己作为学生,从美院附中读到大学,又作为老师,从助教做到教授,一路走来,在每个阶段都真切感受到师生们希望学校办成什么样。什么样的老师最受欢迎,什么样的课大家最喜欢,什么样的作息时间最有利于学习,这些都装在我心里。

上任后,我心中树起一个宏大而有趣的目标:从那个激情年代走来,我要办一座最不一样的、艺术学子最向往最好玩的大学。怎样的美院会被向往?怎样的大学能叫好玩?今天的川美虎溪校区可以回答。

200多亩农田、菜地、荷塘和果林春生、夏长、秋收、冬藏;吊脚楼、古石桥、小青瓦风雨廊桥,为田园风情画卷点睛。山形水势依然保留着这片巴渝乡土被征地前的原貌,新建的学校建筑设施则掩映在沟谷森林之中。有人跟我开玩笑:你罗中立是画农村题材的,也把大学办成了农村。我只是在闹市中还原、保留了原生态、农耕文化,这也构成了我们校园的独特景观。

罗中立打造的充满田园风格的川美校园一角

我和我的同事用10年把川美新校区建成了生态、节约,不牺牲资源、环境的校园。前年它成为“首届国际公共艺术奖”亚洲地区唯一获奖项目。评选方是暗访过来,而不是我们报送参选的。

特殊年代宝贵的大学经历,让我明白:打造学校就像打造酒窖一样,窖好才有好酒。做院长17年,我所做的事就是根据77、78级川美学子成长成才的经验体会,营造一个像当年那样激情澎湃、自由开放、共同成长的“酒窖”。

培养人才,创作精品,是我心中的艺术教育终极目标。无论是针对“全才”的拔尖人才培养计划,还是面向“偏才”“怪才”的个性化工作室,都是为了出人才;无论是全国最大的艺术工作室空间“虎溪公社”,还是面向所有中国籍艺术类专业毕业生的青年艺术家驻留计划,都是为了出作品。

2015年,我卸任做回一个自由艺术家,如释重负。现在审视还是觉得退得晚了,对我个人这17年是一种牺牲,损失可以用少创作多少作品来量化,但体制又是个人很难拂逆的,身不由己,我现在又回到了清醒状态。

我自己琢磨了一句座右铭:“天气正好,下地干活”。这句话被印在了这些年川美毕业生的体恤衫上,让我感到安慰,这是我们这代人和他们年轻人在思想上的交流。因为人生经历,他们尽管还不能真正体会这句话的涵义,但至少知道要珍惜时间。

对我来讲,这句话有两层涵义:一是我的身体还好,还可以画大画;二是我们这代人从文革走来,当时画画被认为是可耻的,经常翻学校院墙出去偷偷画画,精神、思想面临压力,而今天是创作最自由、最包容、最开放的时期,还可以抓回失去的光阴。

我从行政岗位上退下来后,一直努力从传统、民间艺术中寻找当代艺术的养分、元素,构建属于罗中立自己的语言、修辞与表达方式。我正在创作《重读美术史》系列作品,用自己的绘画语言来回顾世界美术史上的经典之作。这是一种后现代主义的表现方式,对经典作品进行重新演绎,从而回到我们自己的传统土壤里去寻找中国当代艺术。这是一个很大的命题,就是我们如今很多艺术家在为之努力奋斗的文化自信和自觉。

如果说《父亲》是我象征性的前期代表的话,它是在政治意识形态下,以特定历史时期为主题,那么《重读美术史》则是在经历几十年的转换后对于绘画自身主题的回归。

天气正好,下地干活。

(看看新闻Knews记者:邓全伦 实习记者:欧杨洲 编辑:胡晓虎)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表