视频 | 视频|广东托养机构调查:公办安养院数千人轮候 大型集中托养为主流

叩击

看看新闻Knews记者 张正磊

2017-04-12 17:32

3月下旬,民政部与广东省残联先后下发通知,要求全面排查各类托养机构。历奇,成为广东第一家在大检查风暴中被关停者。但对包括自闭者在内的心智障碍者家长而言,困境依旧:在安全、自由、情感需求与费用难以周全的情况下,当父母逐渐老去,封闭的大型集中托养机构与强调自由的家庭托养模式,谁是特殊孩子的真正归宿?

3月31日,开办了7年的广州历奇重度残疾人托养中心(下称“历奇”)被关停。

这是今年3月广东关停的第二家托养机构。无疑,它与15岁自闭症少年雷文峰死于新丰练溪托养中心相关。广东省市联合调查组进驻新丰深入调查的同时,民政部与广东省残联亦先后下发通知,要求全面排查各类托养机构。

与练溪托养中心一样,历奇也属民办非企业。它是广州首家通过企业融资、政府购买服务方式建设的托养机构,3月21日还有一批自愿者到该中心慰问。

不过,历奇被关停的消息,并未在卢莹的微信朋友圈引起太大震动。作为自闭症孩子的母亲,以及广州扬爱特殊孩子家长俱乐部(下称“扬爱”)理事长,卢莹深为包括自闭者与脑瘫者在内特殊孩子的归宿发愁。

“新的托养模式还未开始,这些重度残疾人何去何从?”卢莹的话中透出担忧。

安全、自由、情感需求与费用,曾是心智障碍者家长为子女挑选托养之所的主要考虑因素。而今,当安全问题现出端倪,家长们难免更添惶然——当他们逐渐老去,是否有值得信任的托养机构,让他们将孩子放心托付?

这是一个相当庞大的群体。2012年,中山大学和广州市残联通过一项流行病学调查发现,广州普通幼儿园自闭症患病率为1/133,实际发病率更高;另据2015年《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》,中国自闭症患病率约为1%,当前自闭症患者已超1000万,0岁至14岁的儿童患病者为200余万。

25岁的何永康是自闭者,去年两度走失。此后母亲林先元便将印有儿子名字与自己手机号码的布条,逐一缝在了儿子所有衣服上。

长大的孩子,老去的父母

广州江海街道的康园工疗站里,当其他学员独立将耳机包装好并封存后,何永康才在母亲林先元的帮助下,慢慢完成了分配任务。

手工之后便是手语歌曲训练。何永康看着其他学员的手势,茫然地将双手举在胸前,在母亲的指令下偶尔动了一动,然后回到了原位。

这是3月27日下午。每个工作日下午一点半,林先元都会准时领着何永康,步行20分钟来到此处。广州如今大部分街道都有类似场所,为街道内的残疾人提供职业培训、社交训练、简易劳动和娱乐。

其实,25岁的何永康是康园工疗站破格留下的特殊“孩子”。工疗站现有30名心智轻度障碍者。站长陈建全说,学员的准入门槛是有足够自我照顾能力、基本生活技能和手工操作能力,能自行回家。

何永康并不符合条件。患有自闭症的他生活在自己的世界里,迄今无法与人正常交流,生活亦无法自理。他能被留下,在于有母亲的全程陪伴。

在林先元眼里,工疗站是儿子何永康在广州启能特殊学校完成9年义务教育后,唯一能过集体生活的地方。

林先元也是惊忧交加家长中的一员。与雷文峰一样,她的孩子也曾走失。2016年4月5日,吃完晚饭的何永康独自一人在小区附近活动,但未能如往常般自行回家。借助朋友圈,林先元在离家不远的公交总站找到了走失不到24小时的何永康。

“他很喜欢坐公交车,但平时不敢自己坐,这次可能敢于尝试了。”这次走失,让林先元意识到何永康正在“长大”——他渴望探寻新环境,但无力找到回家的路。雷文峰之父雷洪建,也曾就儿子走失做出类似的猜测。

然而,未等林先元采取防范措施,一周后,穿着睡裤和拖鞋的何永康再次“离家出走”。林先元夫妇报了警,动身去各种可能的公交站、地铁站和救助站寻找,一无所获,也未能通过公安和民政的网络寻人系统查出线索。直到两个半月后的6月23日,林先元与丈夫二度拜访佛山南海救助站,看到儿子照片才找回了他。

“他变得很瘦,呆呆的。”林先元无法问出儿子经历了什么,但猜测这段日子一定不好过。

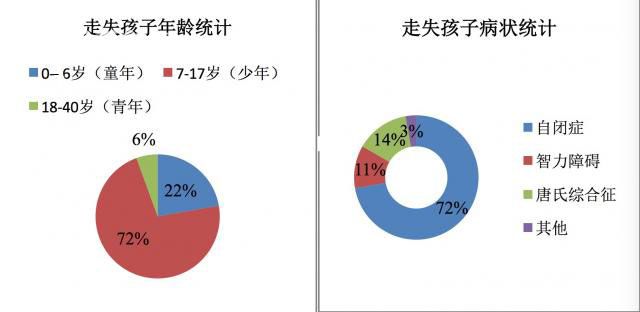

在卢莹印象中,扬爱成立20多年来,会员的孩子走失是常事,最终都会有惊无险地找回,大部分找回地点在救助站。去年7月,扬爱还做过一次调研,结果发现超过三成的特殊孩子曾经走失,其中自闭者数量最多,占72%;走失者中,男性比例高达91.67%,7岁至17岁的青少年亦占72%。

扬爱的调研显示,走失孩子中自闭者比例最高,占72%。

而经历了两次走失,林先元已然明白——即便经过努力训练,儿子独立生活的能力在离开她后仍然“不堪一击”。她开始寸步不离地看住儿子,闲暇时则戴上老花镜,将印有儿子名字与自己手机号码的布条,逐一缝在儿子的所有衣服上。

林先元20年前便辞了工作,全职照顾何永康。现年56岁、发已斑白的她,在无数次抹过眼泪之后,总是坚强地拾起对儿子自理能力的训练。

“比普通孩子不知要多花多少倍努力。”林先元回忆,她曾耗一个月教踏步,又耗一个月教双手的前后摆动,到第三个月儿子才学会手脚协调地踏步。她不止一次逼着孩子学习,直到他用双手拍打自己的头,表达愤怒。

林先元不知道一旦自己与丈夫老去,只凭儿子,可以在哪里安然度过余生。

“我必须继续训练他,让他自己能煮饭,这个最重要。”林先元希望能在无力照顾前教会儿子基本生活技能,“至少不会饿死”。

封闭的公办安养院,数千人轮候

每周四晚,沈霞和林先元都会到广州第二少年宫排练合唱。这里也是扬爱会员、特殊孩子家长们抱团取暖的地方。

在民政部急电全国检查托养机构后,孩子的归宿越发成了家长们讨论的话题,最终他们不无悲观地做出结论:当家长不再有能力照顾,托养机构只怕是唯一的选择。

“没办法,最后还是要送走。”3月27日,林先元颇为无奈地笑了笑。

一些家长则早早做起打算。55岁的单亲妈妈沈霞,被20岁的脑瘫女儿刘泠欣“捆住”了大半辈子。早在2008年,她便在广州市残联为女儿排队,轮候入住公办的广州市残疾人安养院。这是她能负担得起的唯一出路。

安养院位于水库旁,远离村庄。从市中心的广州火车站出发,朝帽峰山方向行驶,道路逐渐变窄,车辆逐渐减少,路边的植物则逐渐茂密。绕过大片农田,拐进一条不起眼的乡间公路,车子行驶近一个半小时才能抵达安养院。

广州残疾人安养院远离村庄、远离市区,实行封闭集中托养。

每天要从广州市区乘车上下班的副院长钟小全,不觉得安养院地处偏僻是件好事。下午4点半,住在市区的安养院工作人员,便得坐车离开。

安养院十分安静,门口的保安要严格登记才允许进入。一位管理员戴着口罩,看管着20多位坐轮椅者,一人将鞋子拿在手中不停把玩。篮球场旁是幢小楼,窗户被护栏罩住,不时有人在窗边向外张望。

钟小全说,因是公办托养机构,监护人每月只需缴纳1200元,孤残人士则政府兜底。安养院如今有270名左右工作人员,担起看顾480名托养残疾人之责。他们还设立9年义务教育的特殊学校,定期带被托养者外出活动。

不过钟小全坦言,入住者的基本生活可以保障,而情感需求无法满足。

沈霞与刘泠欣5年前参观了安养院,结果动摇了当初的决定。

“我去一个地方特别注意看里面的床、卫生间和服务。”沈霞母女看得很仔细。刚去时,他们看到一个入住的女孩坐在马桶上;临走时,女孩仍坐在马桶上一动未动,那时他们已参观了两个多小时。

“不是人待的地方。”生活无法自理但智力正常的刘泠欣说,即使5年后入住条件变好,她还是百般不情愿。

封闭集中供养,在钟小全看来也是不小的财政负担。

广州市残联2017年预算显示,安养院的财政支出预算为5800余万元。与安养院有过接触的华南农业大学副教授廖慧卿说,安养院对每位被托养者的月投入约5000元,而2016年广州年平均工资收入不足7万元。

即便是这样的财政投入,安养院还是远远无法满足需求。广州市残联理事长陈学军曾在接受媒体采访时透露,去年广州市有52万残疾人,有4900多人申请轮候入住安养院。

在中山大学公益传播研究所副教授周如南看来,中国的政府保障带有计划经济残余,政府财政不能支持更多安置机构,结果是公办托养院排长队等候;另一方面,机构大型化导致官僚化,专业程度和效率会打折扣。

廖慧卿看到的是,公办机构大型化导致个性化要求被忽视,入住者的情感诉求无法得到满足,过得不自由。

而作为自闭者家长,卢莹更关心处于隔离状态的托养中心如何监督到位,以保证不会表达的孩子不受虐待和歧视。

卢莹清楚记得5年前特殊妈妈合唱团赴安养院慰问演出的经历。演出前,安养院负责人便给他们“打预防针”:里面的孩子可能会坐上车不下来,想要出来。

车刚停下,便有一群二十岁左右的男女青年冲来,一个劲儿往车里钻。“没语言的便抓着我们赖着不走,有语言的就含糊叫着‘我要回家,我要回家’,因为都是特殊孩子的妈妈,我们当中有人开始哭了起来。”卢莹说。

慰问演出结束后,一名带着两个无生活自理能力脑瘫女儿的单亲妈妈,虽然年过六十,还是放弃了排到的这家安养院的号。

沈霞也做出了同样的决定。去年收到安养院通知入住的消息后,她未作太多考虑便放弃。不过,不久后她又重新为女儿排起了号。

“没办法,最后不想去也得去。”沈霞说。她甚至希望女儿“走”在她前头,“这样就不用去受罪”

沈霞独自照看20岁的脑瘫女儿,去年放弃了轮候入住安养院的名额。

良莠不齐的民办托养所

沈霞希望有这样的托养机构——养老院与残疾人托养结合,既解决自己养老又能替她照顾女儿。最重要的是,那不是远离市区、封闭的集中托养,自己能与女儿住一起。

2016年9月,沈霞一度看到了合乎设想的托养机构。当时,广州市残联与广州友好老年公寓签下残疾人托养合约,后者提供688张医养结合床位。媒体报道说,这是广东首家民营公助残疾人托养院。

该托养院优先接纳广州户籍、年满18岁、无自理能力的重度肢体残疾人士,向政府申请轮候入住的残疾人享受每人每月1200元的公费价;自费入住者则根据护理、伙食和床位费合计,月收费约3600元。

在周如南等学者看来,这是政府购买公共服务的一种尝试,值得肯定,但若缺乏有效制度监督,在此政策导向下迅猛发展的民办非企业往往良莠不齐。

“愈是三四线不发达城市,官商勾结或裙带关系更严重。”周如南补充道。

廖慧卿对此表示认同。她指出,一旦民办非企业把公益当做生意,克扣开支从中渔利,便容易导致被服务者生活条件变差、挨饿甚至被虐待。广州这样的一线城市亦不例外。如据官方通报,已被取缔的新丰练溪托养中心,存在多名当地民政系统现任和前任官员及亲属参股的情况。而历奇,在检查风暴中也被以“消防未达标”的理由关停。

沈霞对前述托养院的兴趣,在打听到养老与托养分开居住时开始消退。后来,她还考察过靠近广州白云机场的一处托养院,但集中托养的模式依旧令她却步。

或许是见识过大型封闭托养的弊端,卢莹等扬爱家长们十分不乐见这一方式。因此,当他们发现广州残疾人安养院亦酝酿以“政府购买服务”方式,在萝岗和增城交界处建设名为“星安居”的残疾人托养机构时,即以俱乐部的名义给广州市领导写信,呼吁停建这一规划1000张床位的大型托养中心,却至今未得到回复。

受练溪之累,民政部针对托养机构的检查风暴,也波及了慧灵等探索成人心智障碍者托养的民间机构。幸运的是,慧灵心智障碍服务机构(下称“慧灵”)经住了检查。截至看看新闻Knews记者发稿时,慧灵未收到有问题需整改抑或更严重的通知。

但慧灵并非没有“短板”。与采取政府购买服务模式的萝岗或历奇等不同,正在全国扩张的慧灵,始终缺乏政府的足够支持。

因为没有资金,慧灵自1985年创立时便实行收费。在家长需求下,慧灵从少年儿童“义务教育”班起步,逐渐增设了成年人的托养、就业培训、康复训练等多个机构。为维持自身发展,慧灵的收费高出公办托养院2倍至3倍,但依然举步维艰。

“价格门槛限制了经济状况较差的家庭,募捐和政府支持并不稳定,亏损常有发生。”孟维娜,这位特蕾莎修女的崇拜者、慧灵创始人说。

资金不足与人员流动率过高始终困扰着孟维娜。如慧灵为心智障碍者提供就业培训的庇护工场,场地租金在2013年翻了一番,从原先的7000多元/月涨到了17000多元/月,如今只能在亏损中勉强支撑。

庇护工场根据学员的特长,将他们分配至手工、绘画等技能和职业训练组。

行政总监张武娟则透露,慧灵的员工流动率达到了17%至20%。

“说不定哪天支撑不下去就没了。”全国心智障碍者家长组织联盟理事长戴榕认为,慧灵是中国NGO发展的缩影。

家庭托养试错者:没有100%安全,但有身心的自由

迄今,慧灵旗下仍有一个容纳约80人的中重度残疾人托养中心。沈霞曾经考察过,虽然它就在市区且规模不大,但因与原生家庭隔离,便仍然不是她所希望的理想托养之所。

相比之下,沈霞更认可慧灵社区融合托养方式,不过每月近3000元的费用以及有生活自理能力这两个要求,已自动将刘泠欣排除在外。这是孟维娜于1995年接受国外社区托养理念后做的尝试,换言之,是对目前居主导地位、相对保守的大型集体托养模式的挑战。

“我们是先行者。”3月30日,孟维娜告诉看看新闻Knews记者,但凡社会变革,法律和制度层面都会相对滞后,要突破现有大型隔离托养方式,就必须有敢于试错者。此时孟维娜刚参观完杭州一处托养机构,声音虽然沙哑,但极为响亮。

基于社区化托养的理念,慧灵还尝试家庭托养,一位生活辅导员带着五六名有自理能力的心智障碍者,住进了普通居民小区。但孟维娜坦言,这个模式挂靠在托养中心的牌照下,打了政策“擦边球”。

慧灵的家庭托养点——方济之家,一位“妈妈”照料六位心智障碍者,住在普通居民小区的三室一厅套房里。

卢莹看重社区融合托养。“分散到各个社区,规模不大、离家较近,人都容易被看到,(托养机构)就不敢乱来。”卢莹说道。

戴榕更是看好这一模式。去年,全国心智障碍者家长组织联盟提出“全纳教育”的概念,认为所有儿童应一起学习,针对特殊需要儿童,应建立专业化干预支持体系,确保他们在普通教育系统享受同样优质的教育。

“无论哪个阶段,学习阶段、就业阶段、生活阶段,我们希望他们能被看见,能够平等融入社会,让大众接纳他、包容他,然后让他们过上有品质的生活。这是我们追求的终极目标。”戴榕表示。

也因此,戴榕将今年年初国务院通过的《残疾人教育条例(修订草案)》,视为让特殊孩子融入社区的顶层设计。该《条例》特别提出推广融合教育,保障残疾人进入普通幼儿园、学校接受教育。今年全国两会期间,戴榕等人还与全国人大代表、全国政协委员一起呼吁融合教育。但令戴榕与卢莹遗憾的是,对学龄后的特殊人群,他们都未发现相关政策的支持。

戴榕和卢莹俱把慧灵的社区融合托养模式,看作当下成功的尝试。“值得推广。”他们说。

事实上,慧灵已开始全国扩张。3月底,孟维娜和张武娟先后赴上海和杭州考察,与当地政府和托养机构进行了洽谈。

让孟维娜欣喜的是,去年他们写给广州市市长、市人大主席和市政协主席的社区化服务场地需求诉求信,在今年3月29日获得回应——广州市人大下发红头文件,指示广州市残联研究处理。

与更多地方政府接触后,孟维娜也发觉,地方政府更多是关心“安全”,而非让特殊孩子融入社会。对此她并不认同。慧灵也曾出现自闭症学员走失的情况,并因此吃了几次官司,但孟维娜认为,自闭者最需要身心放松的自由。

在3月30日一篇微信公众号文章里,孟维娜指出,自闭症学员的事故率(含其他事故)一般可控制在1%以内。这“1%”以内走失的学员通常能在当天找回,慧灵最长一次的寻人长达4天4夜,最后在郊区救助站找到。

“不该因1%的风险就放弃99%的自由。”孟维娜强调道,“不管什么模式,事故还是会发生。所以我们觉得,没有必要牺牲自由。智障人士有自己的选择,(想)自主自己的生活。牺牲这些去保证安全,事实上也保证不了安全。”

孟维娜自信自己创办的社区融合托养模式经得起检验。不过,部分特殊孩子的家长仍有顾虑。

卢莹的一位朋友在澳大利亚ABC电台一期节目里看到,政府资助或委托经营的社区group home(微小型服务场所,一个home通常服务4至6人)里,出现了员工侵犯、伤害被托养者事件。

“各地尝试的个人助理性服务是否潜在危险更大?因为一对一服务更缺乏监督。”卢莹的这位朋友不无担忧。

林先元和沈霞,一直在等待更好的、值得信任的托养机构出现。

而对于卢莹而言,历奇被关停并未达到她的预期。她更希望能像2003年废除收容遣送制度那样,政府能革除救助和托养制度中可能存在的弊病。

(看看新闻Knews记者:张正磊 编辑:余寒静)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表