一个日本人在大理的爱和梦

时讯

看看新闻Knews记者 舒曼

2018-10-25 20:31

这是一个非常治愈的故事。

他是一个日本青年,在国际大都市东京的边缘千叶县长大。他的父亲是个公司职员,朝九晚五,按部就班地打发着日子。每天父亲总是去居酒屋消磨时光,回到家已是疲惫不堪。看到父辈们为了生计,日复一日地重复劳作,渐渐懂事的他,心里有一种说不出的压抑。

18岁,是他人生中最寂寞的时光,没有知心朋友,只有音乐为伴,大学上了一学期,他就休学了,去了澳大利亚。最初,他搭车去不同的地方旅游。后来,在一个农场里干了半年农活,然后继续旅行,一路上,他参加了很多音乐派对,遇见了各色人等。

之后,他又去了印度、蒙古、泰国、中国等多地旅行。遇到喜欢的地方就住下来,靠帮人干零活来换取食物和住处。他一路上不停地学习各种技艺、学习摘橘子,泰式按摩,学习迪吉里杜管,学习电子乐。他靠自己的双手养活自己,融入当地的生活。22岁,他来到了云南大理,这次,他再也不想离开了,一住就是七年。

他,就是上条辽太郎,别名叫“六”,当他知道“六”这个数字在中国有着吉顺的意思,高兴极了。

在大理,六用最传统的方式从事人类最古老的职业——耕种;他用最先锋的方式,寻找人类最纯粹的追求——音乐。耕种,用的是自然农法,简单地说就是不打农药、不施肥、不翻耕土地,连杂草也很少拔。20世纪40年代,日本“自然农法之父”福冈正信就提出了构想,并在半个多世纪中成功地身体力行。六在日本自然农法的基础上,又根据自己的亲身实践和对大理风土的体会,创造了各种独具特色的农法和酿造法。

有一天,六结识了来旅行的阿雅。阿雅是一个日本女孩,对他的耕作、音乐、人生都产生了浓厚的兴趣。在风花雪月的大理,他们恋爱,结婚。

在大理银桥镇一个长满巨大仙人掌的破落小院里,六和阿雅用双手和时间,一点一点修葺了房屋,支起了火箭炉子和地球烤箱。他们酿酒染布,做乐器玩即兴。

六还酿醋、酿味噌。他酿造的一切都是活着的,为此他甘冒失败的风险。他说,饮酒的乐趣,就在于你喝着的是一口活着的酒。六种地时要在地里架上音箱,把音乐放给庄稼听,他要把自己追求的艺术之美,分享给土地和庄稼。

六和阿雅有第一个孩子时,也曾想过要不要回日本生活。如果回日本,他只能像父亲一样去一个公司上班,朝九晚五地度过下半辈子,但那不是他想要的生活。

他帮助阿雅在家里,用自然分娩的方法,生育了三个孩子。他们也用最自然的方法教育孩子。六所理解的教育,是孩子在生活中遇到的所有事物。六喜欢这样的旅行——到不同的地方试验农业和小手工业的生产方式,满足一家人生活所需。他为自己和家人朋友构筑了一个小小的却近乎完整的生活世界。

如果仅仅是这些,这个故事还不够有趣和治愈,它也不会被我们所知道,幸运的是六和阿雅又碰到了苏娅。

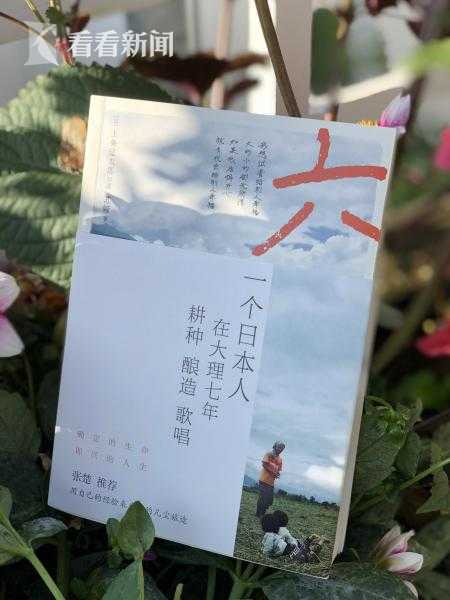

苏娅是一个中国女子,也很不一般。她曾经是一位媒体人,结果,竟然卖掉了在北京的房子,搬去大理做新村民。为了学习做味噌,她和六相识了。从此与六一起耕种,互相照看孩子,闲聊,对谈,后来苏娅就为六写了一本书,书名就叫《六》。

谈到写作《六》的初衷,苏娅说:“六在劳动时,他的手、思维、心灵都是统一的,在简单的劳作里有破壳的感觉。在户外劳动,变化特别多、特别丰富,那种想要支配很多东西的意志就变弱了,自我就慢慢消失了。他是认同劳动价值的人,也是认同审美的人,他这一点激发了我,也会激发别人。”

而作家赵松特别欣赏苏娅的文字,说那些文字让人想到萧红,“好的文字是生长出来的,跟作者的生命是盘根错节、气息相通的,这是没办法教的,她的语言方式是独一份的,是原生态的、自发的、自觉的,有天然的味道。看一本书像尝一道菜一样,第一口就知道这个菜好吃不好吃。细细品,会发现她的句法很特别。”

霜降时节,上海依然温暖湿润,气候似乎和《六》的分享会特别般配。在俱舍书院里,作者苏娅和上条辽太郎,作家赵松,围绕着写作、音乐、人与自然、展开了真挚有趣的对谈。

六继续说他的梦想,“我的梦想是在世界几大洲都种上一片地,如果每个地方都要待上七年或更久,这个愿望达成时,我应该是一个酷酷的老头子了吧,”

而读者也随着苏娅的笔触,六的叙述,走进了大理,走进了他们充满创造和活力的世界。

在今天的大都市,在熙熙攘攘的街头,在每一个为成功奋斗的心灵里,谁不渴望那样一个世界: 像六一样,选择自己的生活,而不是被生活选择。哪怕只是在手捧书本的一刻,哪怕只是在闭目想象的瞬间。

(看看新闻Knews记者:舒曼 编辑:刘喻斯)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表