视频 | 麻风·活着丨被改写的人生,他们,跪着走完余生

时讯

看看新闻Knews记者 赖瑗 高原

2018-05-22 00:35:13

麻风,一个古老但不邪恶的传染病。主要表现为麻木性皮肤损害,神经粗大,严重者甚至肢端残废。更通俗的说法是,“风吹来的魔鬼”。

他们身上被称为“麻风杆菌”的细菌早已消失近半个世纪,但剔肤见骨的烙印,会在比生命还长的时间里与他们纠缠不休。镜头下,透着这些麻风康复者的生活底色——灰暗,间或又有一丝光亮。

近两个月的时间里,摄制组的足迹踏遍了浙江、广东、四川,只为记录这些最后的麻风村里,那些当年的麻风患者。一个又一个麻风康复者,用病痛拼凑出一个关于麻风的小世界。

李润连:“哭脸挂着笑脸过日子”

盘山公路绕着大凉山转了一圈又一圈,康乐村是山路的尽头,房子是统一新盖的,村子里人不多,些许冷清。康乐村以前的名字,叫麻风村。

“我叫李润连,今年80岁。1970年,妈妈把我送进了麻风村,我和这个村子的故事,已经绵延了48年。”

尽管来之前,我知道李润连的情况很糟糕,也做好了各种思想准备,但亲眼见到的时候,心还是“咯噔”一下,“风吹来的魔鬼”的形容,对麻风真的很贴切。

眼睛浑浊无神,没有手脚,四肢像木棍,常年裸露在外的手臂,皮肤黝黑。麻风杆菌摧毁了她的末端神经,能够下地干活的胳膊,其实早已没了知觉。小腿绑着两块木板,她走的每一步,都是跪着往前挪的。

此时,我们无从知晓,她过往八十年的人生,经历了怎样的苦难,才会变成我们面前的样子。挣扎在麻风、残疾和贫穷的泥淖里,李润连付出了一生的光阴。

“哭脸挂着笑脸过日子。”

这个只有小学文化的老人,面对我们询问她现在处境时,脱口而出的一句话。

当年的麻风村有规定,村民都是被隔离的病人,如果要离开村子必须要经过村干部批准才可以。但第一次回家时,李润连没有被准假,是偷偷跑回去的,再回来村子里时,村干部说她违反了村规制度,不收她。

于是,之后的一个周,她没了饭吃,饥饿钻心一般侵蚀着肉体。白天在村头的田里哭,晚上捂着铺盖哭。那段时间是如何暗无天日,我们不得而知,李润连也不愿意回忆。吃不饱穿不暖的日子一直伴随着她,如果迟一步到食堂打饭,就只能端着空碗出来。拼尽力气地活着,也只能算是活着。

如今,麻风村里已经没有集体食堂了,李润连需要自己做饭。她颤颤巍巍地拿着菜刀,右胳膊包着纱布,压着刀的前端,而刀柄抵在胸口,左手压着菜肉,这样一下一下地切着。外人看着会紧张得心惊肉跳,但她早就习惯了,两个手臂还能配合着炒菜,盛汤,最大限度生活自理。

如果不来麻风村,就没有今天的好日子

每天去菜地里看看,是李润连的固定任务。她的屋子距离菜地不远,只有几十米的距离。把锄头夹在手肘,她跪着一步一步往自家的菜地挪过去,需要走过一段泥土路,这对她来说,早就习以为常。

在地里干活的李润连,动作很麻利,跪在土地里,两根胳膊夹住锄头,一下一下地松土。面朝黄土背朝天,不管身体如何残疾,她到底是个需要靠地吃饭的农民。村里搬了新房子之后,她的地不多了。今年,她种了葱苗、白菜、豌豆尖,这些农作物被照顾得不错,有了这些菜,就能拉扯着自己活下去。

这次在地里干完活,她用两根胳膊费力地扯了几根葱和豌豆尖回去,晚饭用得上。她把菜卷在衣服角里兜住,一只胳膊压着,另一只胳膊勾住锄头,慢慢挪回了房子。

这个过程,她不要任何人帮忙,通常也没人在她身边。李润连一生无儿无女,也没有老伴儿,只有一只陪伴了她近十三年的老黑猫,与她最亲近。当年老房子闹鼠患,她腿脚不便,于是就买了这只黑猫,逮老鼠的时候很威风,四个晚上抓了七只老鼠,所以李润连格外宠爱它。

她唤它:“猫儿,猫儿,我的乖乖。”老黑猫趴在她的膝头,她用两个手臂抱住猫儿,并不时地用胳膊给它抚毛。虽已入夏,但山中冷风依然强烈。老人和老猫,在潮湿发霉的家里,静静地坐着,互相陪伴。

刚来麻风村的时候,她才32岁,是母亲硬把她送来的,之后每年都会来看她一次,或者说“每年都要来哭两场,来的时候和走的时候”。其实李润连的老家不算太远,翻过几座大山就是了,但是在麻风村的半个世纪里,她只出去过4次,母亲去世了之后,就再也没回去了。

李润连在老家没剩什么亲戚,有一个哑巴妹妹,没法靠电话交流,已经失散多年。还有两个弟弟,一年也只会打一两通电话。聊到这些时,她摆了摆胳膊说,不联系也罢,我也不想回去,如果不是当年妈妈狠心,我也过不了这几年的好日子。

对李润连来说,好日子的定义是什么呢?每月有550元的国家补助收入,可以自己做饭自己吃。聊天间隙,她打开“吱嘎”作响的橱柜门,里面放着爱心人士带来的零食,这些她通常都舍不得吃,两箱牛奶存了好几个月,已然快要过期,但还是规规整整地放在柜子里。

钱智昌:两代人被麻风改写的人生

钱智昌,原籍云南,今年75岁,四肢残疾,跪着走路。他几乎能做一个正常人可以完成的大部分事情,比如自己洗衣做饭,种玉米可以年收万斤,还能靠着拐杖站起来。“身残志坚”这个有些俗套的词语,大概形容的就是他了。

人前的钱智昌,精神亢奋,书桌上放着《毛泽东选集》,也放着《新华字典》。上能知时政大事世界风云,下能聊种地养猪喂鸡,他分析得有理有据。他与村里其他麻风康复者不太一样,好学,积极,乐观,有着充沛的正能量。而人后的钱智昌,是一个落寞的七旬老人,无儿无女无伴,家中略显寒酸。他倚靠在轮椅上,电视来回播放着不同频道。晚景不算凄凉,但分外孤独。

12岁那年,麻风杆菌出现在了他的身体里,背上和手臂上的红色小疱疹,改写了他的人生轨迹。在上世纪六十年代,麻风是恐怖的绝症,是要死人的。而旁人对麻风病人歧视的目光也从不掩饰,凉山当地志愿者告诉我,早些年,通往麻风村的路其他村民都不敢走,要下雨后,雨水把路面冲刷一遍后,外村人才愿意重新踏上麻风病人走过的路。

内心深处,钱智昌还有一块关于麻风的伤疤,他的父亲也曾是麻风患者。在钱智昌6岁那年,他亲眼看着患了麻风的父亲,为了不传染给别人,被捆绑在木桩上,活活烧死。近70年过去了,这段往事,他一星半点儿也不愿提,人生最痛的记忆,也不过如此吧。

彼时,麻风病还没有特效药来医治,所以少年只得辍学,背井离乡,浪迹天涯。周遭尽是敌意,活下来已是幸运,但他也因此错过了最佳治疗时间,任由麻风杆菌侵袭自己的神经系统,骨骼肌萎缩,最后趾骨脱落,四肢彻底残废。

钱智昌曾在山林里的岩洞生活过八年,靠着附近农场生产队的队长送他的一把锄头,开荒种地,自力更生。他很勤奋,种地一点不含糊,因为他得活下去,而活下去就只能靠自己。“庄稼人”这个身份,就是从那时开始。

“残疾人,要自尊要自爱”

五月前后,是玉米播种的季节。钱智昌要开始忙碌了。

现在他的土地不算多,只有四亩,与当年的二十多亩相比,算是轻松了不少。但他也丝毫没松懈,种地的所有事情都自己做。拿出小竹篓,舀几勺玉米种放进去,在水龙头下冲洗几遍,把完全没有手指的左手,包好抹布,方便干活的时候可以套在锄头的皮套里。

一手拎着竹篓,一手扛着锄头,钱智昌跪着走向了自己的地里。天气炎热的时候,他还会灌满一壶四升的水带着,因为挥汗如雨的形容,不夸张。

这个四肢残疾的庄稼人,开始了一天的劳作。

钱智昌舀一勺玉米种放进嘴里,把没有手掌的胳膊套进锄头柄的皮套里,这样这只手就能“握”住锄头了。锄起锄落,田地里的泥土四溅开来。挖一个坑,就用嘴吐3-5粒玉米籽,每次都不多不少。松土,挖坑,吐种,再平整好土地,这个过程,他做得行云流水。

很难想象,手掌磨了多少老茧,用嘴吐了多少种子,跪着挑了多少粪肥,收获了多少玉米,才有了我们面前这个勤劳能干,与常人无异的农民。

“残疾人,要自尊自爱”,这是钱智昌一直跟我们挂在嘴边的话,他会努力证明给所有人看,我什么都能做,哪怕二十斤重的石料建材,也能轻轻松松背四个。他也能靠着经年累月的勤劳,丰收上万斤的玉米。这些对普通人来说,或许都难以企及,但钱智昌可以。他如此强烈地想要证明自己,亦或许是一种源自内心深处的谦卑。

干农活很辛苦,我们问他,羡慕城市里的生活吗?他摆摆手说,不敢奢望,那只是个梦。人与人之间,没有所谓的公不公平,命运推着他走到了这一步,就只能逆来顺受。

我们的晚年,谁来保障?

如今,麻风村也都改了名字,世代繁衍,当年的病人越来越少,关于麻风的印迹也越来越淡。有些病人治好了选择回家,有些无家可归的选择留在村里,年纪大了陆续过世。李润连所在的康乐村一共有五十多个村民,麻风康复者有13个人;而钱智昌所在的森科洛村,有近800个村民,麻风康复者只剩39人。

如果说钱智昌和李润连还有什么心愿,那安度晚年,算是最迫切的。

去年有段时间,李润连的情况不太好,眼睛实在看不见,就请别人来帮她做饭,一天给对方20块钱护理费,每月600,前前后后持续了五个月,花费了3000元。说到这件事儿,她有些心疼,毕竟是辛苦攒下的救命钱。如今李润连的存折里还有5000块存款,每顿饭都省一点,她得留着养老,等到实在动不了的那一天,能请别人来帮她做口饭吃。

给我们看完,她把身份证和存折小心翼翼地包好,放进塑料袋,再放到柜子的角落。这是她最后的积蓄了。

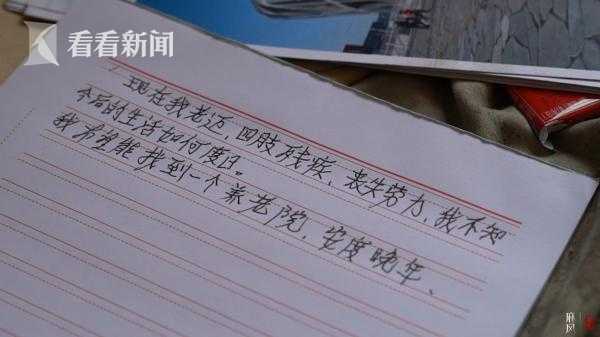

钱智昌有些耳背,也没有年轻时的体力了,种地越来越显得心有余而力不足。他拿着纸笔,缓慢在纸上写下了这样两行字:

“现在我老迈,四肢残疾,丧失劳动力,我不知道今后的生活如何度过。我希望,能找到一个养老院,安度晚年。”

种了一辈子地,钱智昌存下了10万块积蓄。他知道养老院很贵,自己的钱不太够,但只要能去住,做个清洁工他也愿意,发挥余热,干力所能及的活。如果那一天真的来了,他成了一个生活无法自理的“废人”,他说,自己会选择主动走向死亡,不给任何人添麻烦,也不想成为负担和累赘。

但养老院迟迟没有找到,更真实的原因,钱智昌很清楚:没有养老院愿意收留麻风康复者,隐形的歧视和围墙,一直都在。

麻风,麻风。

当年的老人陆续离开,记忆也随风消散。盼望着,时间能抚平伤痕和苦楚,也盼望着,他们的故事不会湮灭在历史的长河里。

离开凉山,提笔写下这些文字,再次想到那里的人和事,鼻子一酸。

(看看新闻Knews记者:赖瑗 高原 编辑:范饱饱)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表