曹可凡|许渊冲:在诗意中徜徉了一生

叩击

曹可凡

2021-06-18 10:45

【相关报道】

2014年8月,翻译界最高奖项之一——国际译联“北极光”杰出文学翻译奖授予了中国的一位老人,他的名字叫许渊冲。他也是首位获此殊荣的亚洲翻译家。

许渊冲毕生致力于翻译工作,在国内外出版《诗经》、《楚辞》、《李白诗选》、《西厢记》、《莎士比亚选集》、《红与黑》、《包法利夫人》、《约翰·克里斯托夫》等中、英、法文学作品120余部,是中国诗词英法韵译的顶尖专家。

1999年,许渊冲被提名为诺贝尔文学奖候选人,2010年,他获得中国翻译协会“翻译文化终身成就奖”。就让我们以诗会友,聆听97岁翻译大家许渊冲的昨日今时。

他痴迷于翻译,是天性使然,还是后天习得?回首西南联大求学时光,哪些故事让他记忆犹新?对待翻译,文理科生之间有何差别?底气十足的背后,他究竟有着怎样的雄厚资本?又是怎样的人生态度让他一生受用?

曹可凡:许先生您好。

许渊冲:你好,你好。

曹可凡:非常高兴今天能够见到您。您是我的偶像。

许渊冲:不敢当。

曹可凡:我很喜欢您翻的中国古诗词,因为中文是讲韵嘛,所以你翻成英文以后,还是有那个韵,比如说“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,所以你是不是就是要把中国的韵味翻译进去?

许渊冲:这句要这样说,“shower by shower”是卞之琳的。卞之琳也是我老师,他在我们班上讲,他说“无边落木萧萧下”,问我们怎么翻,谁也不会翻。他翻“shower by shower”,大家说好。

我就问,我说你全句怎么翻呢,他翻不来。他说你来翻吧。我当时是翻不出来。后来我就翻出来给他看,比他强。你看“无边”翻译成“boundless”,“不尽”翻译成“endless”,这个也对。

曹可凡:对,一个“boundless”,一个“endless”。

许渊冲:一个“forest”,一个“river”,一个“sheds its leaves”,一个“rolls its waves”,一个“shower by shower”,一个“hour after hour”。

曹可凡:这个妙,这个妙。

许渊冲:“hour after hour”哪里来的,加进来的。我有我的解释。“不尽长江滚滚来”,“不尽”到底是指时间还是空间,原文既可以指时间,又可以指空间。

“endless river”指空间,“hour”指时间,所以我把“不尽”翻译成“endless”和“hour after hour”,所以这个“hour after hour”和“shower by shower”,我整个对仗,所以符合我的意美、音美、形美。

意美、音美、形美,是许渊冲翻译的一个重要标准,在翻译毛泽东诗词、唐诗宋词、元曲、明清小说及《罗密欧与朱丽叶》、《红与黑》等作品中充分运用。许渊冲童年对美的认知是他“三美”理论的发端。1921年,许渊冲出生于江西南昌,1926年进入南昌实验小学,四年级的时候开始学习英语。但那时的许渊冲对英语并不感兴趣。

曹可凡:因为我们从小也学英文,但是我们的英文都学得不那么好。

许渊冲:其实我小时候学英文也不好。为什么呢,因为中英文完全不同,你想想“daughter”,我记成“刀豆”还好记点。所以那时候学中文比英文好。因为英文很不(好记),所以我小时候不喜欢英文。

怎么喜欢英文的呢,因为喜欢唱歌,唱儿歌,“Twinkle, twinkle, little star”( 一闪一闪小星星),我现在牙不好,所以音发不好。

曹可凡:“Twinkle, twinkle, little star”

许渊冲:“How I wonder what you are! ”这个音乐美,所以有兴趣了,有兴趣但是在小学时候学的不好,为什么呢,都需要感性词来记得,用理性不多。

到中学,第一年还比较好,按部就班,二年级忽然变成直接法,既不讲生字,直接来讲课文,结果反而坏了。就是说不是仔细讲解,所以我兴趣反而降低了。

我英文好是到了高中才好起来的。到高中二年级的时候,老师要我背30篇短文,不是要我一个人,要我们班上背30篇短文章,包括莎士比亚的《Julius Caesar 凯撒大帝》,最著名的是这句,“Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more.”(并非我不爱凯撒,而是我更爱罗马。)真的美,很容易就背熟了。背熟了以后模仿造句。

这类文章不只是莎士比亚,还有林肯,最著名的是在Gettysburg葛底斯堡的演讲,“of the people, by the people, for the people”这个东西后来,就是四年之后我在美军做翻译,碰到“三民主义”,当时翻译都不会。

民族主义翻成nationality,民权翻成people’s sovereignty, 民生翻成people’s livelihood,简直莫名其妙。我就举手,我就说林肯说“of the people, by the people, for the people”。

曹可凡:这个妙。

许渊冲:看见没有,这就是过程。这样我就有兴趣了。有兴趣了,我就想,如果我初二就背出这30篇。

曹可凡:可能英文提高更快。

许渊冲:我初中毕业就有高二这个水平了。所以那时候耽搁了很多。

曹可凡:您一直强调,翻译要三美,音美,形美,意美。然后又说呢,形美得源于父亲,音美是得益于母亲,为什么他们给你带来不同的教诲?

许渊冲:这个都是后人(引导),很多人不是当时就想到的。这是后来想的。原来我得益于鲁迅,这话不是我说,是鲁迅说的。中文有三美,意美,音美,形美。这我后来发现我比人家好。

曹可凡:您这个,“不爱红装爱武装”也是三美。这个多棒,“They love to face the powder and not to powder the face.”

许渊冲:但是从根源来说,我是从这样来的。从这个鲁迅说要三美,那么我就,他是谈中文需要三美,那我就想怎么把这中文三美变成外文三美。为什么说是家里(影响)呢,这是后来考虑,因为要写我家对我的影响,那我就想,父亲最简单,因为他管财务的,非常规矩,所以我说学他的规规矩矩。母亲在我4岁就去世了,所以记忆很模糊,但是我学字是她教的,我2岁她开始教我认字。

曹可凡:2岁就开始认字啦?

许渊冲:教我认“字角”(正面是字,反面是图的小方块纸)。不但看图画,教是母亲教的,印象不深,太小了。

曹可凡:我读《梦与真》,我发现您当时为了一个小伙伴的过世,就写了一篇小诗。

曹可凡:是不是您从小就是一个很有诗意的人?

许渊冲:这点要说,也是后来回忆起来的。因为我认识她的时候,我是八岁,她才六岁,很小的。

当时为什么呢,我不是说我喜欢玩画片,《三国演义》、《水浒传》之类的画片,玩这个画片,为这个事情跟同学争论,跟同学打起来了,我父亲知道后很生气,把我打了一顿,把我的画片也撕了,当时我最在乎画片,但是父亲撕又没有办法,这个小女孩她是县长的女儿,我父亲是帮县长管财务的,所以县长是更大。

这个县长的女儿,因为我小时候会画画,那时候就会讲故事,所以他女儿和我们可以在一块儿玩,她可以听我讲故事,见我喜欢玩画片也很好啊,但是看到我画片给父亲收了,这是我听家里告诉我的,说是她也哭了,但是我也小我也不知道,当时并不懂,她要我到她家去,她要把父亲买的画片送我,同时还怕我父亲又把画片收了,还送我回家,所以这事我印象特别深。

但是当时并没有什么那个,就是十年之后,她的哥哥见到我,说妹妹她死了。所以那个诗就是那时候写的,就她去世的那个时候我就想到当年。

感情是从生活里面来的,小时候她母亲还开玩笑,她说你叫我什么,我说我叫你周师母,她说不对,你应该叫我丈母娘。这是她妈妈说的。

曹可凡:你那时候知道丈母娘什么意思吗?

许渊冲:不大知道根本就不懂。后来家里给我讲我才知道。所以我们有这段姻缘,后来我们都回南昌之后,我一到她那里,她就非常高兴,叫起来,她很小时候,七八岁的时候,那个时候后来就没有来往了。

杨振宁曾说:“我那时在西南联大本科所学到的东西及后来两年硕士生所学到的东西,比起同时期美国最好的大学,可以说是有过之而无不及。”而许渊冲曾在《联大与哈佛》一文中说道:“联大可以说是超过哈佛,因为它不仅拥有当时地球上最聪明的头脑,还有全世界讲课最好的教授。”这所抗日战争时期由清华、北大、南开在昆明组成的西南联合大学,究竟有着怎样的魔力?回首在西南联大求学的四年光景中,诸如闻一多、朱自清、钱钟书、沈从文、胡适、吴宓等,给当时的许渊冲又留下了怎样的回忆?

曹可凡:(您)大学期间就读西南联大,读书那段时间,对于你后来成为一个中国的知识分子,成为一个翻译家,打下了一个最坚实的基础是什么?

许渊冲:其实我觉得我跟联大的关系很大。我这个一生最大的好处就是我是见好就学,所有好的老师,我见好就学。所以联大老师叶公超,在大一教我跟杨振宁,他有一句话对我就起了作用。

曹可凡:他说什么?

许渊冲:一个作者的风格固然重要,但是文法更重要。一个民族的文法重于作者的风格。这也不是他的话,后来我查是Eliot(托马斯·斯特尔那斯·艾略特),英国诗人,这句话对我影响很大。

曹可凡:那叶公超先生那时候给你们上课吗?

许渊冲:他就上了一年,所以碰到很巧。闻一多、朱自清、沈从文,每个人教两个礼拜。

曹可凡:每个人都教啊?

许渊冲:就是这一年。

曹可凡:闻一多是不是上课的时候也是充满激情的?

许渊冲:闻一多我印象最深是那一次,“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,讲得好。这是中国《诗经》里面最好的句子。千古名句。所以我后来把它翻成英文,又把它翻成法文。他(闻一多)讲得很好,他是把感情摆进了句子,所以我是见好就学。

曹可凡:很多人讲朱自清先生,文章写得好,可是说上课上得一般。

许渊冲:汪曾祺就不选他的。朱先生也有他的好处,各个老师有各个老师的风格。

曹可凡:朱自清跟你们讲什么?

许渊冲:“赋比兴”讲得好,“赋比兴”三个的差别,为什么要这样,他讲得好。

曹可凡:那沈从文给你们上过课吗?

许渊冲:谁呀?

曹可凡:沈从文。

许渊冲:也上过。朱自清比沈从文好,沈从文说话简直听不见。

曹可凡:您觉得沈从文讲课更听不见是吗?

许渊冲:沈从文声音太小了,所以个人不一样。就像叶公超,讲课是很不那个,但是你有一点好处,我就是学人家任何一点好处,你有一点好处,你坏处我不管,我只要管你的好处。我要把你的好处变成我的好处。我现在是吸收很多人的好处。

曹可凡:当时联大讲庄子很有名的老师叫刘文典,刘文典给你们上过吗?

许渊冲:上过课。刘文典一个小时讲一句。张三不是,李四不行。他就佩服一个人陈寅恪,他说陈寅恪会拿400块,我只能拿40块,沈从文只能拿4块。你说他这样贬低沈从文。刘文典挺好笑的。

曹可凡:他们说,那时候联大在昆明时有个笑话,说有一天空袭警报,大家逃难。

许渊冲:(刘文典说)我不能死,我有庄子,学生不能死,是为了未来,你(沈从文)有什么价值?说了是好玩,沈从文怎么能这样评价呢。所以你可能看出联大里面,五花八门各种人都有。

曹可凡:那时候陈寅恪跟胡适给你们上课吗?

许渊冲:胡适一来做了(西南联大文学院)院长之后就做驻美大使去了。胡适我是见了一面。人不一定是要见面的,胡适是文章多,胡适还是很不错的,跟他讲的道理,我认为胡适还是很不错的。

曹可凡:我也在您书上读到钱钟书先生给您的信,他对您的翻译也给予很高的评价。那个时候在西南联大的时候,钱先生教过您吗?

许渊冲:教,就是他教过我。那个班上只有一个外文系女同学,就是周颜玉。男同学只有一个我。

钱先生,我也是学他好的地方,钱先生好的地方是写文章,他讲课讲得再好还是有限的。他讲的有好的,我记得好像讲“博与精”。

“博”怎么讲呢,to know something about everything. “精”,to know everything about something.简单明了,我举这个例子,就是我欣赏这些东西。所以我讲我是见好就学。

也不一定光他一个,我跟他也有矛盾,他对我评价我认为也很高了,他认为我是“戴着手铐脚镣跳舞,跳得灵活自如,令人惊奇。”这个评价已经很高了。

但是,他说翻译有两种,一种是无色玻璃翻译,一种是有色玻璃翻译(意译),他赞成无色玻璃翻译(直译)。他说无色玻璃(翻译法)得罪诗,有色玻璃(翻译法)得罪意。他宁愿得罪意,不愿得罪诗。所以他就用无色玻璃(翻译法)。

但是我跟他相反,我说没有无色玻璃(翻译法)。道可道非常道,翻译之道没有完全还原原文的译文。人也无完人,没有无色玻璃(翻译法)。

杨振宁是许渊冲在各种场合常常会提及的一个人。在许渊冲看来,他与这个十几岁时便成为西南联大同班同学的杨振宁,有着跨越时空的缘分。他们共同接受了联大自由和民主的教育。只是在大学毕业后,杨振宁去了美国继续他对科学真理的追求。而许渊冲则选择了欧洲,研究文学和美的创造。五十年代初期,他们一个回到了中国,另一个还继续留在美洲,浩瀚的太平洋将他们分开了近五十年。

曹可凡:刚才聊了联大那些非常了不起的老师,其实你们这帮同学,也很厉害啊。杨振宁是您的同学是吗?

许渊冲:杨振宁是,我这一年很妙,杨振宁是同班,就坐在我隔壁。那时候大一,不分文理科。编在一个班,他就坐我隔壁,他比我小一岁,我已经破格了,我17岁,他16岁,但是我们在一个班。

他上叶公超的课,叶公超不大讲,碰到课文里面有过去分词不表示被动,一般及物动词表示被动,全班同学都没发现,杨振宁发现了。当时我也认为无所谓,杨振宁就问叶公超,为什么这个过去分词不表示被动,叶公超不答。

叶公超反问他,“Gone are the days”为什么用“are”,杨振宁要知道“gone”为什么用“are”,他就不问你了。所以叶公超也比较聪明了。说老实话,我估计叶公超说不出道理来。

但是叶公超并没有把这个理性说出来,他只表现了感性,只是各人面不同,每个人都要学他的好处,不学他的缺点。

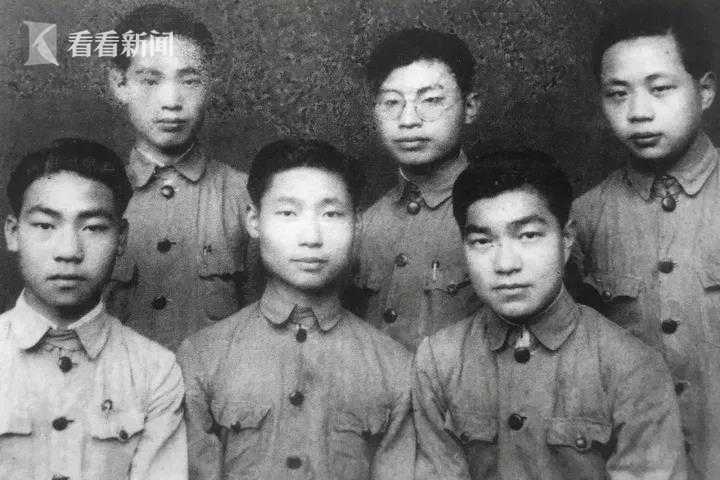

1999年,许渊冲渊冲被提名为诺贝尔文学奖候选人,2010年,他获得中国翻译协会“翻译文化终身成就奖”。回首过往,在西南联大求学期间,许渊冲与当今的物理学家杨振宁、经济学家王传纶、两弹元勋朱光亚以及两院院士王希季成为同年级的同学。这五个人被誉为西南联大五才子,理工文法五堵墙,日后名震世界。

曹可凡:您现在跟杨振宁先生来往的还多吗?

许渊冲:一年见一次了不起了。

曹可凡:听说他也跟你一直会讨论,中国古诗词怎么翻,我看你书上提到,他跟你讨论晏几道的那首诗怎么去翻译?

许渊冲:那很有意思,说明我们两个人的差别。他是用科学态度对待翻译,我是用艺术态度对待翻译,我们差别在此。(大学毕业后)几乎是50年不见,一见面他就给我背这首诗,“从别后,忆相逢。几回魂梦与君同。”上面两句是,“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风。”他记忆真棒啊。

好,他问我翻了没有。我送他一本书,就翻的这个。但是我翻得跟他不同,我不是翻译“扇底风”,我翻译成“扇影风”。他说这不是“扇影风”,是“扇底风”。这就是我们两个人的矛盾。

我说“扇底”美还是“扇影”美,讲理你讲不通。如果你说“桃花扇底风”,“杨柳楼心月”,“杨柳”就应该是楼的名字,“杨柳楼”,“桃花扇”,这个扇子,桃花也是个名字。桃花扇,上面画了桃花就是桃花扇。

如果你要说“桃花扇底风”,这“桃花”是一个事物,你只能是这个“扇底风”,这是科学。“扇影风”,桃花把影子落在扇子上。

曹可凡:那就更诗意了。

许渊冲:更美了,我重视美,他重视真,结果他并没有同意我的翻法,各有各的说法,反正我重的是美,他重的是真。

这我就想到叶公超那句话了,个人风格不如民族文化更重要。这句诗,作为个人,他可能是写“底”,但是作为一个民族文化,如果说“扇影风”,美多了,应该就用这个。

还有,我还根据哪点呢。如果你说“杨柳楼”,如果你说这个“桃花扇底风”,“杨柳楼心月”那个“杨柳”就是楼的名字,它就不美了。如果“杨柳”是指楼周围的杨柳,而月亮落在柳梢头,这就美了。

曹可凡:对。您这个同学当中,除了杨振宁之外,还有好多。朱光亚也是你们同学是吗。

许渊冲:朱光亚还不仅是同学,还是同事了。后来我们去中学,那时候大家都缺钱,我们在一个中学教书,我是教务主任,他是班主任,好像是一届的班主任。

曹可凡:所以那个时候你比他大,你管他?

许渊冲:我比他大两岁。联大同学没有什么管不管的,反正我算个小领导。那个时候可怜呢,操场都没有。怎么办,大家就赛赛跑,一个班跟一个班赛,50个人跑一百米跑多少时间,结果算总分最高,高中初中分开的。

说老实话,联大这些人都马马虎虎,没有哪个人很认真,算出哪个几分几秒,只有朱光亚,他说我这个班,几点几分几秒开始跑,几点几分几秒跑完,每个人平均多少,结果他第一。

因为别人都说不清楚,都是马马虎虎猜了大约多少。我这个是4分1秒,那个人是8分2秒。乱七八糟的。

曹可凡:物理学家就精准。

许渊冲:这是小事。我也只能以小见大。后来朱光亚跟我关系也很大。我有一句话不好意思说,不是院士胜院士,遗欧赠美千首诗。这话我为什么说呢,跟他有关。

后来他是中国工程院院长。他买了我的《唐诗三百首(汉英对照)》,每个院士一套,要他们学习我这个。所以我说,我不是院士胜院士,我虽然不是院士,院士都读我的书。

曹可凡:对对。您同学当中还有查良铮,就是后来我们讲穆旦对吗。

许渊冲:查良铮比我高两班。查良铮说实话,查良铮我不是太欣赏。我整个对现代诗不是太欣赏。现代诗我同班杜运燮写得好一点。我觉得杜运燮比他好。

曹可凡:你喜欢杜运燮对吗?

许渊冲:杜运燮是比他好。他那个东西晦涩,穆旦的东西晦涩。我并不是说他不如杜运燮,我更喜欢杜运燮。还有我喜欢就喜欢,我不喜欢就不会用脑子去想。他那个东西要想了以后才好的。

曹可凡:那何兆武当时跟你熟吗?

许渊冲:他是历史系的,他比我低一班。他是研究生才念外文系的。他本来念历史的。所以我们在联大的时候并不熟。我不是说我那时候和朱光亚在教书,他也在那里教书,所以他对我知道一点,我对他并不了解。但是他有一套,他不说话。他能看得出陈寅恪的问题,我觉得他不简单。

他说陈寅恪是以史析诗,用历史来解释诗。何兆武他不是以史析诗,他是以诗析史,这很重要,看出这一点很不容易。历史是不是如此,不能以诗来定。我这个没有研究,我觉得何兆武还有一手。

曹可凡:您后来去法国留学的时候,吴文俊跟吴冠中也是你同学对吗?

许渊冲:吴文俊跟我什么关系呢,吴文俊是把中国的数学变成西方的数学。我是把中国的诗词变成西方的诗词。

曹可凡:你们相互对照。

许渊冲:我们关系在此。

曹可凡:您在书里面还说到吴冠中先生晚年跟您讨论。

许渊冲:吴冠中跟我倒是一行里出来的。因为他图画。

曹可凡:跟您讨论“红酥手,黄縢酒”这个翻译是吗?

许渊冲:这又是科学艺术问题。吴冠中语法都不错的,他说他画画像放风筝,只要线不断,就飞得越高越好。我说你这个画画跟我翻诗也一样,我翻诗也只要我手中的线不离开原文,我也会越干越好。

在许渊冲的记忆里,中学时代来往的都是男同学。进入西南联大后,才开始和女同学有接触。碰到自己爱慕的女孩子,他靠的是一手诗意的才华。许渊冲曾兴致勃勃地写了英文信,信里装着两首译诗,一首是林徽因的《别丢掉》,一首是徐志摩的《偶然》,献给自己心仪的女生。

曹可凡:您这个书里面,有几段很有意思,就是说您当时追的那个女孩子,居然吴宓教授在他日记里面记得如此之详细。

许渊冲:我照片带来了。

曹可凡:这个太好玩了。你当时追女孩子是不是常常给人家写信或者写诗?

许渊冲:常常也没有。写过些信。中学没有女(同学),有女同学也太熟了,接近不了。中学时候男女基本不接近的。到大学的时候她(周颜玉)是我第一个。

第一个又比较漂亮,又同是外文系。我给她写信的时候,还不知道吴宓的事,吴宓是二年级教我们。所以后来人家看到信上说了,后来她借吴宓的笔记,弄脏了。

曹可凡:吴宓还请她吃饭是吗?

许渊冲:是是。表示吴宓欣赏她。是不错,比较漂亮。

曹可凡:我看您后来有个女孩,南茜,你也写了好多诗。

许渊冲:南茜叫林同端,是林同骥的妹妹。小妹。林同端比较久一点。因为林同端,林同端我是怎样的呢,我们阳宗海会面的,游泳。所以我这次回云南特别阳宗海还看一看,(环境)不如当年了。

曹可凡:您想您隔了五十多年再见到当时的女同学,什么感觉?

许渊冲:这没有当年的感觉了。就是怀念回忆当时的美了。回忆当年了。回忆是个放大镜,又是个望远镜。回忆是个放大镜,它就不一定是回忆过去,它比过去还放大了,看得更细致了,加上后来跟过去比。

曹可凡:您还喜欢过红线女(邝健廉)?

许渊冲:对。她大姐夫、二姐夫,大姐夫跟我打桥牌,二姐夫夫妇,还有我,还有红线女。意思就是这个,但是没有成。

没有成是什么原因呢,红线女,因为她看见我也跟别的女同学要好,她就觉得我这个人不专心。

是的,你想想那个时候,大家都毕业了,我见过各种各样的景色,中国的,外国的,都有点小名的。

所以我见过的人很多。所以后来我看到老伴的时候,她已经是很后面了,已经见过很多世面了。所以看人,自然看得多,看法就不会那么简单了。

许渊冲在诗意中徜徉了一生,他翻译古诗、戏剧、现代诗,在一个“雅”字上独具创新,译出了某种只可意会不可言传的韵味,更多的是诗情画意。不过也正因这样的译法,许渊冲常常受到质疑声,诸如不忠实于原文,过度意译等,因此在很长的一段时间里,他也是翻译界里的“少数派”。但是许渊冲应对的方法往往就是公开比较,以理服人。他确信,因为有着雄厚资本的支撑,所以他底气十足。

曹可凡:许渊冲先生,您翻了很多世界名著,我今天只有带了两本《包法利夫人》、《高老头》,您还翻了《红与黑》,也翻过《约翰·克里斯托夫》,这些名著前面也都有很多翻译的不同版本,所以当您在翻译的时候,怎么能够戴着镣铐把舞蹈跳得更加自如,跳得跟别人的舞姿是不一样的?

许渊冲:这个应该是你们做的工作喽。你们可以看看我怎么做的。我尤其是胜过傅雷,有篇专门的文章,也是我同学写的,也是联大的,叫许光锐,在航天大学做教授。

他本来最喜欢傅雷,后来看到我的,认为我胜过傅雷。(许光锐)写了篇文章,一万多字,附在《约翰·克里斯托夫》里面。看他那篇就明白了,他(许光锐)每段每段比,我每段都胜过他(傅雷)。

最著名的《约翰·克里斯托夫》里,“江声浩荡,从屋后升起”,“江声浩荡”,我到莱茵河去过,莱茵河水是从来没有那么响过。“江声浩荡”就不对。我翻成“江流滚滚,声震屋后”,我比他强。我就实事求是,我也不比你差。

你说“江声浩荡”,江声怎么浩荡呢?我“江流滚滚”形象出来了。“声震屋后”,“声震”就够啦,我是翻译成小的声音。你翻译成大的声音,莱茵河不会这么咆哮。

曹可凡:您一直强调就是,翻译成中文,因为傅雷先生也曾经有过这个理念,就是说,所谓最好的译文就是好像外国作者是在用中文写。

许渊冲:这个我同意的。

曹可凡:对,所以您一直强调它语言的这种美,当然也有些人对您的翻译方法有些不同的想法,比如说举个例子,赵瑞蕻讲,比如说“他死了”,你翻成“魂归离恨天”。

许渊冲:赵瑞蕻就(提了)三个问题,恰好说明我的翻译胜过所有人的翻译,这是个人看法的不同。《红与黑》第一句是,维里埃尔(Verriere)是法国最美的城市,他是这么翻译的。我翻的是,山清水秀的城市。最美的城市使人联想到的是城市建筑,我讲山清水秀,使人联想到不止是城市,还有山水。

他翻译一个句子,我翻译的是一段。我连下文都翻上去了。中间一句,市长傲慢地说:“我喜欢大树(树荫)”,我翻译的是“大树底下好乘凉”。树很大,这有什么傲慢的口气呢?他前面就吹嘘他自己怎么样,好保护着市民,接着这句我就是棵大树,我就保护你们市民,所以我是翻成“大树底下好乘凉”,用傲慢的口气说,“大树底下好乘凉”。他这个就翻字。

最后一句也是,最后一句最明显,“市长夫人死了”,怎么死的,你说死了或者去世了,都正常死亡对不对。

曹可凡:对对对。

许渊冲:但是她是含恨而死。因为她跟于连(Julien)没有约好,结果于连又死了,所以含恨而死。含恨而死,还有比“魂归离恨天”更好的吗?

曹可凡:这个很妙,翻得很妙。

许渊冲:所以只有罗新璋一个人欣赏我,所以说这翻译是曲终奏雅,最好的结束。

如今已然97岁高龄的许渊冲,依然保持着每天翻译一页《莎士比亚全集》,依然可以每天工作到凌晨三四点,依然热衷于骑着自行车出门。在他看来,每天都能够做自己喜欢的事情,这就是幸福。而他见好就学的人生态度,让他一生受用。

曹可凡:先生,您现在每天还在翻译吗?

许渊冲:一页,一页《莎士比亚全集》。

曹可凡:每天翻译一页《莎士比亚全集》?

许渊冲:对。所以现在我已经出书,出了6本,交了6本稿,现在第13本。能翻几本是几本。现在慢慢不行了,现在发觉是的,就是从现在起不行了。

曹可凡:但是你现在还每天翻一页。

许渊冲:基本是这样子,但现在不敢保证。

曹可凡:您一般工作,是白天还是晚上?

许渊冲:一般是这样,如果说8点钟起来,大概10点钟吃早点吧。(下午)4点钟吃午饭,吃了午饭再睡午觉,睡午觉然后7点钟再开始,晚上。看电视,看好电视后再做事,再翻译。一般是翻译到(凌晨)2点到3点。

曹可凡:您到现在还翻译到2点到3点?

许渊冲:2点到3点算是好的了。坏就坏到一直翻下去。想不到的话这个脑子停不了的。

曹可凡:您觉得自己长寿的秘诀是什么?

许渊冲:很简单。

曹可凡:想得开?

许渊冲:我就是这样,我不管长寿短寿,我觉得一个人,人生我是,尽其所能,得其所好。因为和喜欢的人在一起,做喜欢做的事,这就是幸福。每天把每天的事情做好。

还有,尽量多的,见好就学。这个对我很重要。你一天能学一句就好得不得了。你肯定还会忘记,你看我刚才很多东西都忘记了,你想想看我做了一百多本书。我一页(记得)有一句就不得了了,你想想看有多少句。

曹可凡:听说您前两年还在骑自行车啊?

许渊冲:我现在还在骑。

曹可凡:你现在还在骑啊?你现在别骑了。

许渊冲:要骑,不骑就不行啊。我这个已经是习惯了,我还游泳。现在人家不让我游,我很麻烦了。其实应该让我游,更长命百岁。

曹可凡:游泳是好,但是您骑自行车千万别骑了,这个太危险了。

许渊冲:我家后面有一条路专门骑自行车的。叫Green way(林荫道路),专门骑自行车的。骑车没有问题。我骑车比走路还方便。走路我要拄拐杖。骑车,我扶着(车把手),这就是我的拐杖。

曹可凡:那您吃东西有什么讲究吗?

许渊冲:吃得很少。

曹可凡:您最喜欢吃什么?

许渊冲:吃的都无所谓。前两天我还吃蛋糕。鱼虾,鸡蛋,肉,我都喜欢吃。叫花子鸡我也喜欢吃。

总的来说,我主要得益于见好就学。

曹可凡:见好就学,我学到了这句话。

许渊冲:并不是见哪个人,不管钱锺书、陈寅恪哪个,你有好的都要学,叶公超也有好的,你的缺点我不学。还有人家的批评,怎么办,也是,你说得对的,我就改。你说得不对的,我反驳。但是要能够忍得住。

曹可凡:谢谢先生。今天非常谢谢您。非常高兴,谢谢。

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表