《伊斯坦布尔》:一座城市的记忆与忧伤

时讯

看看新闻Knews记者 何婕

2016-07-23 18:04

时隔9年,重读此书,再看土耳其时局,体会更深。

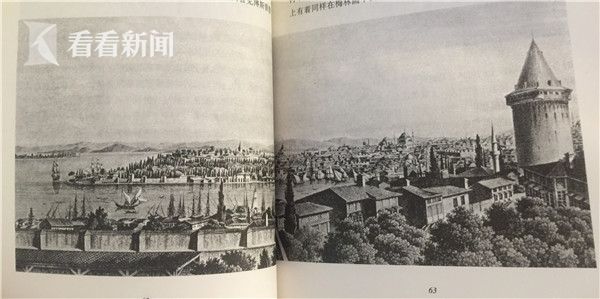

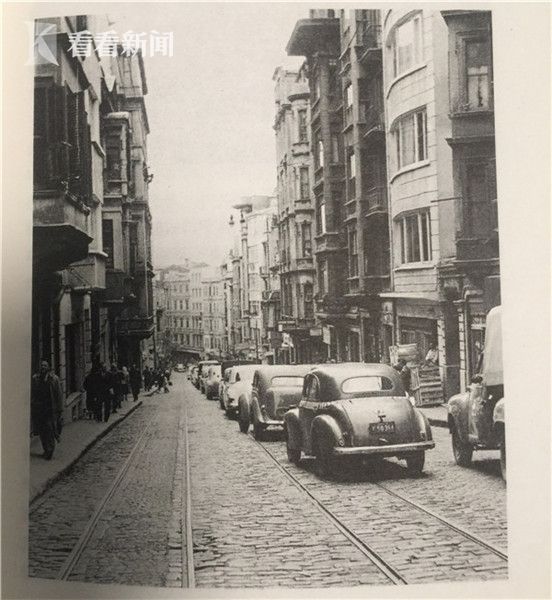

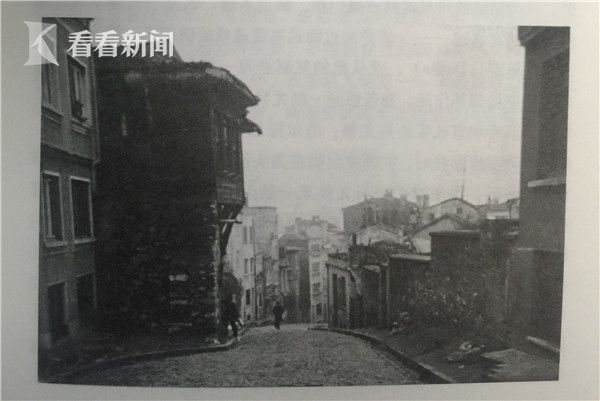

帕慕克对于伊斯坦布尔的回忆与描绘不是连续的,而像片段、画面。海峡、废墟、老街、各种店铺、行人……都在他回忆的图景里,可能跟他喜欢绘画,并且学过建筑学专业有关,他对于空间的回忆尤其敏感,在他笔下,仿佛可以看见一幅幅伊斯坦布尔生活场景,但是字里行间,总有一种特别的忧伤。

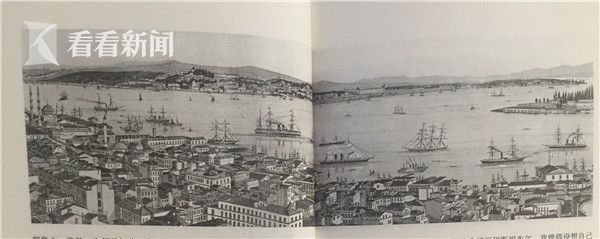

这种忧伤是城市与个人共同的忧伤。“你要看出你究竟站在东方还是西方,只需看你如何提起某些历史事件,对西方人来说,1453年5月29日是君士坦丁堡的陷落,对东方人来说,则是伊斯坦布尔的征服”。从1453年以来的500多年间,伊斯坦布尔仿佛一直在东西方之间徘徊,寻找自己的身份认同。

1923年,土耳其共和国成立,凯末尔政府在社会、政治、经济、宗教、文化等多个方面进行了变革,力图将土耳其建成新兴国家。帕慕克出生于1952年,他的童年少年记忆,应该是土耳其推行凯末尔主义大约30-40年后的社会生活,这大概是怎样的呢?这种绵延了500年的身份寻找就停止了吗?

一些西方的旅人来到伊斯坦布尔,看见的是城市的异国情调或者美景,“这些包括杰出作家在内的观察者提及并夸大的许多本地特色,在指出后不久便在城内消失”,这一点在帕慕克看来尤其可笑:西方观察者喜欢点出让伊斯坦布尔别具异国情调、不同于西方事物的东西,而土耳其的西化者却急着把这些东西除掉,免得阻碍了西化。

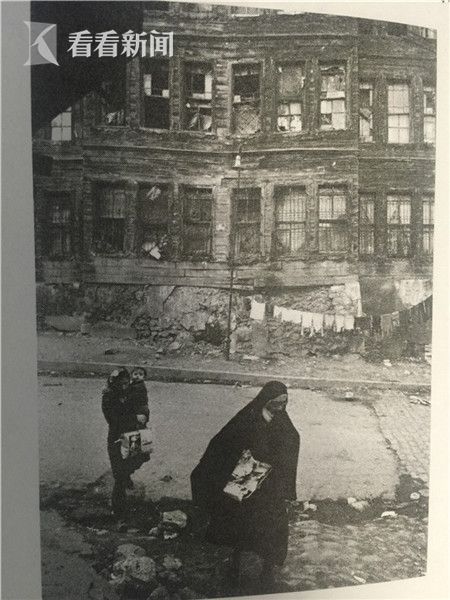

“某种程度上,我们都很担心外国人和陌生人怎么看我们”,西方人在伊斯坦布尔看见的是城市天际线,但当地人在乎的是生活;西方人赞美废墟,但当地人为城市的破败感到不安;西方人感受的异国情调,但当地人所有的却是各种掺杂的回忆。一方面希望获得西方认同,又清晰知道西方所见的伊斯坦布尔并非它真正、深刻的模样,城市是焦虑的。

语言的消失与一统,也是变革的一部分。在19世纪,伊斯坦布尔可以听见多种语言,土耳其语、希腊语、亚美尼亚语、意大利语、英语、法语以及拉迪诺语(一种中世纪西班牙语),而随着共和国的成立,土耳其化的兴起,这些语言多数消失匿迹,帕慕克童年时注意到,每当街头有人大声讲希腊语或者亚美尼亚语,有人便会叫道,“请讲土耳其语”。多种语言消失后,城市的多样性与丰富性也受到了影响。

说到土耳其化,人们比较熟悉的是当时政府坚持进行的世俗化改革。帕慕克儿时身边不少人都笃信宗教,他们的职业普通,更没有什么财富,他觉得这些人都很善良。不过当时社会的一种观点是,因为有这些半文盲人口,土耳其现代化、繁荣、西化的梦想就难以达到。

比如,如果有人批评家中电工跑去祈祷,其实这与电工没把工作干完无关,而是批评者认为电工的行为妨碍了“国家进步”——类似观点对贫困信教人口来说,当然是巨大的压力。可见,世俗化固然带来社会的进步,却并非全是收获而无失去。

伊斯坦布尔是一座“伟大、历史悠久、孤独凄凉”的城市,几百年间,它经历了辉煌,也置身于衰落。人们始终在想,从前的辉煌繁盛还有没有可能恢复,但又在时刻忧心,这样的机会不会再有;人们急着加速现代化,而在这过程里,那些被放弃的却始终没被忘记,在建筑里、在人们的记忆里、甚至在空气里——好像一个人童年的欢乐与富足渐行渐远,被迫面对成年后的一团乱麻——这确实是一件让人忧伤的事情。

在城市与个人的忧伤混杂一处时,伊斯坦布尔人并非没有释放的渠道。帕慕克最喜欢做的一件事就是去看博斯普鲁斯海峡,去数通过海峡的船只,而他惊讶地发现,其他人可能也是这样。看海峡,一方面是为了看风景打发时间,另有一个原因是,他们眼见中东的财富日盛,目睹奥斯曼败给前苏联和西方之后的破落,意识到必须想办法摆脱这种沮丧与恐惧,去凝视博斯普鲁斯海峡,即便是发呆,也像是一种责任。

帕慕克说,“我有时认为自己不幸生在一个衰老贫困的城市,湮没在帝国遗迹的余烬中,但我内心的某个声音总坚信这其实是件幸运的事”,他也说,所谓不快乐,就是“讨厌自己和自己的城市”,恰恰说明,他对自己的城市到底爱有多深,并从深爱里感觉快乐。“这是我的命运,争论毫无意义“,一切悲伤与欢乐都来源于这个地方,而爱与责任从来都相伴而生。

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表