钱仁风:冤狱受害者归来

时讯

看看新闻Knews记者 张正磊

2016-07-26 09:55:37

2016年7月8日。

下午3点多,昆明日新中路393号云南省高级人民法院内,钱仁风申请国家赔偿案听证会在走过申请人陈述、法官质询的例行程序后,云南省高院副院长田成有起身走到法庭中央,略有尴尬地看了眼对面的钱仁风,然后在钱的亲友及十余家媒体见证下,代表云南省高院向她鞠躬道歉。

“此事走到了今天,我接受你的道歉,但我还希望追查真凶。”道歉过后,钱仁风轻声又不失坚定地补了一句。

7月8日钱仁风申请国家赔偿案听证会上,云南省高院副院长田成有向冤狱受害者钱仁风鞠躬道歉。

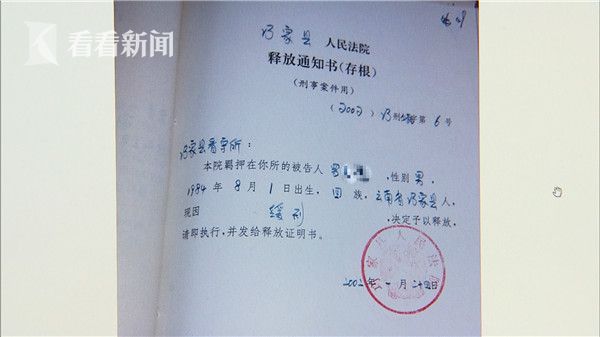

至此,钱仁风申请国家赔偿案转入新一轮的协商;而对钱仁风、这位2002年云南巧家县保姆投毒冤案受害人来说,消除该案带给她的不良社会影响与评价、恢复名誉的工作,才刚刚开始。

在钱仁风31年的人生中,这也是她第一次以一位无罪公民的身份坐上法庭。此前三次到云南省高院,她都是犯罪嫌疑人、是凶手。2002年2月22日,巧家县星蕊宝宝园发生重大投毒案,两岁女童侯磊中毒死亡,另有三名儿童经抢救脱险,而时年17岁的幼儿园保姆钱仁风,被警方认定因与园长朱梅不和投毒,当年9月即以“投放危险物质罪”被判无期徒刑。钱仁风整整喊冤8年,直至2010年4月,云南行动律师事务所律师杨柱与钱仁风在狱中相遇,投毒案才迎来转机。

就如当下耳熟能详的念斌案、陈满案、浙江叔侄案、内蒙呼格吉勒图案等重大冤案,钱仁风案的平反之路同样艰难重重:投毒案受害者屡遭威胁不敢出面做证,2011年再审申请被驳回,向多个政府部门递交的申诉材料均石沉大海……从杨柱作为代理律师接手、检察院立案复查,到2015年12月21日云南省高院再审时因“事实不清、证据不足”改判无罪,律师及钱仁风的亲友整整奔走了5年半。当年生机勃勃、笑容灿烂的少女,熬过13年零10个月苦牢出狱时已届而立、形容憔悴。

出狱、入世,彼时钱仁风还不得不面对,一个遽然变化的陌生社会。

深山走出的“风云人物”

乌蒙山区位于滇黔交界,山高云澹、风景迤逦,但极其贫困。钱仁风的家就位于乌蒙山深处的巧家县南团村钱梁社,从昆明出发,驱车6小时抵山麓,步行过悬索桥到河对岸,再沿环山路开车近1小时,然后循着田间沟渠走上一段路方能到达。因为未通公路,南团村人去最近的镇上赶集,需翻越村后大山走上4小时。

钱家的房子是土坯房,房龄比钱仁风还大。老宅长年失修,露出衰颓之相。屋内时有苍蝇飞舞,梁上结着蛛网,像样的电器只有靠墙一台电视机。堂屋中央贴着的“天地君亲师”、“祖德流芳”、“家和万事兴”等对联或横批,则显示出一家之主钱智远的愿望。忠厚寡言的钱智远是地道的山里农民,一亩多地种植玉米、高粱与少量水稻,产量有限,只能勉强应付口粮。钱仁风身陷囹圄,对这个贫困的山村家庭来说是沉重的打击,为其申冤不仅耗尽余财,更是背负重债。

钱仁风是家中幺女,从小备受宠爱。因为家贫,她只上完小学;因为家贫,走出大山吃上饱饭、甚至挣钱贴补家里,是少女钱仁风的梦想。

外出务工是南团村人的主要收入来源。在2000年,最穷的男村民已经走出大山,但女人仍遵循传统被束家中。钱仁风是少数付诸行动的女孩之一。那一年,14岁的钱仁风与小她两岁的侄女偷跑出村,前往四川养蚕,只是好景不长,父亲钱智远寻迹而至,把她们硬拽回家。

两年后,钱仁风再次瞒着父母出村,投奔在巧家县城打工的堂妹钱仁左。她的第一份工作是家庭保姆,月薪60元。不久后,当地小有名气的建筑工地老板朱明华17岁的女儿、幼师毕业返家创办星蕊宝宝园的朱梅,看中了踏实勤快的钱仁风,以月薪80元雇她做幼儿园保姆。工资很快涨到了100元。那时100元买到的洋芋可供全家人吃上一年,钱仁风相当满意。

2002年回村过春节,钱仁风用工资给身体欠佳的母亲买了药,给家人置办了新衣服,还从县城带回山里人从未吃过的各种糖果。

她第一次有了衣锦还乡的感觉。

但谁也未料到,春节后回县城工作的钱仁风,很快就走到了人生的岔路口。

她以一种与初衷相悖和不被待见的方式,成为山里的“风云人物”。投毒案在巧家县城传得沸沸扬扬,并很快传回南团村。亲友们不愿相信善良孝顺的钱仁风会向稚嫩的孩童下手,钱仁风也坚称自己无罪并不断申诉,但这些不足以挡住路人猜疑的眼光和流言蜚语。即便是平冤半年后,有人在途中偶遇钱仁风,还会悄声说上一句:“这不是钱仁风嘛,她现在是这里的风云人物了。”语气中分不清是恶意还是善意。

7月9日回家路上,钱仁风并未留意到路边中年男子的上述随口之语。但在她的认知里,平冤只是在法理上证明了自己无罪,真凶落网方能还她清白,而她才能彻底摆脱投毒杀人这一罪名带来的无形枷锁。

暂避广州

世界不会因为个人而放慢脚步。

而今,钱仁风面临的最大挑战,是忘掉不愉快过去的同时学习融入社会。与世隔绝13年带给她严重的后遗症。除了狱中学到的缝纫技术,她别无长技;更何况,别人司空见惯的事物对她而言都是陌生的。在狱中连电视遥控器都未摸过的她,出狱后不会使用智能手机与电脑,不知微博微信为何物,不懂余额宝与理财,更别提独自一人上街。在她的小学闺蜜冯玉美眼里,钱仁风甚至连洗碗都不利索;而一直为她奔走申冤的堂妹夫王进贵说,钱仁风没多少与人聊天的话题,这令她备感焦虑。

无所适从的钱仁风需要一个契机;恰于此时,广州中船重型装备有限公司,过一家广州媒体联系上钱仁风,主动提供了宿舍管理员的工作。今年2月,钱仁风再度走出乌蒙山,只身前往千里之外的广州。

钱仁风是好强的。用公司90后姑娘陈雅丽的话来说,钱姐“有点认死理”。面对电脑化办公,不会普通话、不会拼音、不懂电脑的钱仁风起初不知所措。有同事劝她放弃,称很多打工妹都不会用电脑,但钱仁风还是决定弥补这一缺憾。如今,她能说一口相对流畅的普通话,也学会了使用微信与简单的电脑操作。公司后勤部部长邹展业评价,钱仁风踏实肯干、认真负责,很胜任这份工作。

她也学会了骑自行车。“摔得我看着都心疼,我劝她别学了,她说监狱里吃得苦比这个多多了。”陈雅丽不觉得钱仁风“认死理”是缺点,相反很佩服她。

但并不是所有同事都知道钱仁风的经历。入职伊始,钱仁风经常一人忙到晚上十点,不折不扣地完成公司领导交代的任务。有一次钱仁风却因此哭了。“有人建议她不要所有事情都自己做,好像那位同事在表达上让钱姐有点误会。”同事侯寅嘉认为,钱仁风做事格外卖力,实际想证明自己是正常人,因而怕做错、怕被人说。

钱仁风也承认,她不愿意被特殊对待。“不可能公司有一万个人我就和他们解释一万次我的过去。”她淡淡地表示。

工作之余,钱仁风逐渐恢复了娱乐生活。她第一次去了电影院。“鱼儿好自由啊!”看完《海底总动员2》后,她感慨了一句。

在KTV,90后陈雅丽点的歌,钱仁风简直闻所未闻。她只听过杨钰莹那个年代的歌,被逼不过才点了田震的《执着》。“每个夜晚来临的时候,孤独总在我左右……”但跟着原唱哼了几句,她便不由自主地陷入监狱生活的痛苦回忆中。

对广州的生活,钱仁风十分知足。知恩图报,便成了她对自身的要求。她会帮同事洗衣服、雨天主动送伞,还尝试做甜品请同事品尝。她特意将第一次下厨做的甜品拍了照分享在微信朋友圈,并配上文字:“想吃吗?预约。”

“我是想让我的家人和朋友知道我在想什么。”微信朋友圈成了展现钱仁风的一个窗口。她会关注社会上的热点新闻,如学校毒跑道、盐城龙卷风灾难,以及一些案件报道,包括雷洋案、内蒙古伪造矿难骗赔案、内蒙古人大代表性侵女生案。

“我看到就会转发,因为我是社会的一份子,应该去关注。”这句话,她不自觉地重复了一遍。

不过,钱仁风在微信上发文最多的,还是自己的案件与心情。

在李玉前杀妻灭子疑案的新闻上,她写道:“常人是永远无法体会李玉前的痛苦及无奈的。”显然,她其实在写自己。

在广州,钱仁风的生活相对简单又平静。4个多月后,她渐渐喜欢上这座城市。因含冤入狱而对警察本能地心生恐惧的她,甚至与在广州一家派出所任辅警的四川人白焰平谈起了恋爱。

钱仁风及其男友白焰平。白焰平年龄略小于钱仁风,某种程度上却是在广州举目无亲的钱仁风的依靠。

远离恐惧之源——巧家县警察,事实上是她远赴广州的另一不为人所知的原因。钱仁风说:“看到那里的警察,会吓得腿发抖。”

钱仁风回忆,因为真凶还未落网而自己被无罪释放,一家人当时忧心忡忡,唯恐再生变故,她也不敢在家多住。尽早出去避避风头,是钱家人的共识。

但王进贵对这一决定持保留意见。在他看来,广州始终是个陌生城市,钱仁风接触社会太少、思想上还未走出阴影,亲友众多的昆明也许更能给她安全感。

艰难的国家赔偿

“我这次是带着90%的希望来的。”7月8日听证会开始前,钱仁风这般说道。她解释,希望不仅仅指国家赔偿金,更指她以无罪之身开始新生活。

为了这场听证会,钱仁风提前三天从广州赶回云南。7月8日,她一反平时素面朝天的风格,穿上从广州买来的裙子、高跟鞋,特意涂上口红,戴上手饰,足见对听证会的重视。

下午2点半,听证会正式开始。钱仁风郑重地提出要求:按24小时而非《国家赔偿法》规定的上年度职工日平均工资(工作时间为8小时)标准进行赔偿。“毕竟我24小时都在失去人身自由,不是8小时。”说这番话时她神情严肃。

钱仁风的两名代理律师——杨名跨和杨柱,随后充分陈述了如是赔偿的理由。北京盈科(昆明)律师事务所的杨名跨律师是24小时赔偿法的提出者。早年在办理一起国家赔偿案中,他曾申请周末和节假日的侵害人身自由赔偿金翻倍,当时法院虽未支持,但赔偿金额达到了当地较高水平。而这一次,杨名跨进一步扩充了侵害人身自由赔偿金的计算方法——除法定工作日的8小时外,所有被剥夺自由的时间都应赔偿;周末、节假日、公休日则根据国家的加班规定以2倍甚至3倍计算。

“这才符合法理、才公平。”杨名跨说,“钱仁风在狱中失去的是24小时的自由,冤狱24小时不能等于工作8小时。”

按照这一计算方式,钱仁风申请的国家赔偿总额为955万余元,包括侵害人身自由赔偿金584万余元、精神损害抚慰金204万余元,以及申冤费166万元。

杨柱非常认同杨名跨关于赔偿金的计算方法,还专门列举中国台湾地区和国外的赔偿案例以示支持。如在美国,纽约的德斯柯维奇16岁时被控性侵同学,坐冤狱15年,重获自由后获赔4100万美元(约2.4亿人民币)。

杨名跨希望借助钱仁风这一案例,进而审视“冤狱24小时等于8小时正常工作”的制度之弊。“冤案虽举世难免,但对冤案的责任归咎与违法成本,不该如此低贱。这,不是法治国家的应有担当。”他在听证代理词中写道。

作为此次国家赔偿委员会主任,云南省高院副院长田成有表示会尽可能多地给予赔偿。听证会后双方闭门商谈一小时,但未达成共识。

5天后,钱仁风和两位代理律师前往云南省高院继续“谈判”。云南省高院提出,他们无法突破《国家赔偿法》的规定,因而侵害人身自由赔偿金只能按每天8小时工作时间计算,取整数赔付123万元;至于申冤费用,《国家赔偿法》中并无此项条款,故亦无法支持。如此一来,精神损害抚慰金的赔付比例,便成为双方谈判的焦点。

杨柱解释,钱仁风无罪释放依循了“疑罪从无”原则,但“疑罪从无”与真正的无罪,会影响精神损害抚慰金的比例。换言之,若真凶落网,那么精神损害抚慰金完全可以突破“不超过人身自由赔偿金、生命健康赔偿金总额的35%”上限。“他们说精神赔偿赔50万,总共赔173万,我们还要再争取。”杨柱说,他们不排除因不满赔偿结果而建议钱仁风上诉。

也因为此,杨柱与杨名跨尤其执着于追查真凶。在听证会现场,尽管主持人多次以“与申请国家赔偿听证无关”为由打断代理律师关于真凶的陈述,但杨柱还是坚持说完了6条报案线索,呼吁成立追凶问责调查组进行调查。

钱仁风代理律师杨柱在起草文件,其中包括追查真凶的6条线索。

谁是真凶?

听证会前几天其实还有一个插曲,令钱仁风又喜又悲。

7月5日,星蕊宝宝幼儿园园长朱梅之父朱明华,在表弟秦洪的陪同下来到昆明。两位投毒案的受害者,时隔14年后终于在杨柱的办公室重逢。

双方甫一见面,原本平静的钱仁风立时崩溃,嚎啕大哭。

“我是被整怕了,不想再惹事。”朱明华紧紧握住钱仁风的手,皱着眉头解释朱家为何在过去14年里始终保持沉默,又避而不见为平冤和追查真凶奔走的杨柱。但他转而又向在座者强调:“我们一家都没说过钱仁风是真凶。”

事实上,投毒案当天朱梅做询问笔录时,也曾说明朱家与钱仁风“关系很好”,只是后来因种种原因并未站出做证。

听到这话,钱仁风的眼泪又簌簌地掉了下来。14年前如果有人为她直言,她的命运或许不会这般错乱。

“她被判无期我也是没想到。”朱明华对钱仁风心存愧疚。

对朱明华来说,自投毒案发生之日起,他们一家有如惊弓之鸟,度日如年。事后细细回想,朱家遭遇早在投毒案前便有迹可循。2001年,追求朱梅遭拒的罗某与谢某,于6月17日和22日两次翻墙进入朱家盗窃,8月28日案发被抓。罗某曾以乙肝病毒携带者为由申请取保候审,巧家县司法机关为此征求朱家意见,未获同意。当时的卷宗显示,罗谢二人被判有期徒刑三年、缓刑四年,2002年1月24日出狱。

2002年1月24日,罗某被释放出狱;29天后,星蕊宝宝园发生投毒案。

巧合的是,二人出狱后一个月内,先是朱家一辆摩托车被纵火烧毁,随后幼儿园发生了投毒案。

此后朱家也未得到安宁,先后被纵火4次、烧毁摩托7辆。最后一起纵火案发生在杨柱第一次赴巧家县调查的2010年,朱梅的表哥刘勇与表侄刘鑫豪翻窗才从火海逃生,朱家老屋至今保留着当年火烧的痕迹。令人诧异的是,5次纵火作案手法如出一辙,俱为点燃摩托车油箱纵火。

被5次纵火的朱家老宅

5次被火烧、幼儿园被投毒致幼儿一死四伤,朱家的直接经济损失超过20万元。朱明华赔进了所有家当,从工地老板沦为看场地的工人,而朱梅也被迫远赴深圳打工。

令朱明华敢怒不敢言的是,5次纵火案,朱家次次报警,但当地警方均未立案调查。他们更是不时受到威胁。杨柱记得,2010年当他作为钱仁风的代理律师赴巧家县城调查时,一名年轻女子突然冲到他与朱梅一行人面前,问“是不是要翻案了”,当场威胁朱梅。

事后杨柱才了解到,那名年轻女子是罗某之妻。罗某是官二代。2002年投毒案发生后,朱梅曾明确指出罗谢二人“都非常恨我”,但当地警方并未对有报复前科的罗谢二人做任何询问笔录。巧合的是,事发时,原为巧家县公安局政委的罗某之父刚调任巧家县国土资源局局长;罗某的叔叔时任新华派出所所长,幼儿园投毒案正是发生在该所辖区内。

为寻找真凶线索,杨柱曾多次前往巧家县城和周围乡镇。而经过调查,他也越发坚信投毒案确有真凶,起码存在首要嫌疑人。比如,他从曲靖市一名退休警察处获悉,投毒案发生后,罗某曾骑一辆红色女士弯梁摩托,到曲靖麒麟区一朱姓农户家中,住了许久才回。

杨柱还有其他线索。钱仁风无罪释放后,他从一位当年办案警察的亲戚处得知,那名警察已将办案的来龙去脉写成材料,“随时准备在他被查后,把当年谁是幕后指使给供出来。”杨柱对此很有信心,因为这名警察的亲戚是当着他与记者的面说出这番话。不过令他不愉的是,当年办理钱仁风案的三位派出所警察,至今未被追责。

杨柱也毫不讳言追查真凶一事的艰难。“2015年第一次开庭前,云南省司法厅领导就打招呼说不要谈真凶,不要提做假证的警察。”杨柱觉得荒唐,但之后他仍多次被打招呼,甚至被要求不接受媒体采访。

杨名跨律师也证实,司法厅的领导几度通过他找到杨柱。他同样没有答应司法厅领导的要求。对当年那起投毒案,他的理解与杨柱有所不同。在他看来,办案单位一开始就犯了方向性错误。14年前,巧家县警方认定系“毒鼠强”中毒,可后来云南省人民检察院通过查看中毒者病历,发现病症和“毒鼠强”中毒应有的特征并不吻合。“说不定是食物中毒,那这起案件就非人为。”杨名跨表示。即便如此,就追查朱家发生的5起纵火案,两名律师的观点相当一致。

事实上,钱仁风也感受到了来自司法机关的隐性施压。她记得,无罪释放后不久,巧家县法院执行局的领导曾受云南省高院委托到她家慰问,当时对方特意强调,要通过合法渠道维权和申请赔偿。出狱后的两个月,她还多次接到自称法院或检察院的陌生电话,表示希望当面了解一些情况。钱仁风每次都用两位律师挡了回去。远赴广州后她才不再接到类似的电话。

7月5日,朱明华告诉钱仁风与杨柱,此番前来他已做好“必死”的心理准备。他决定委托杨柱当庭提交报案材料给云南省高院,希望抓到纵火和投毒的真凶,进而赔偿他家的损失。

但秦洪不知道朱明华能坚持多久。听证会结束后,朱明华从昆明回到巧家县城的第4天晚上,以罗某为首的一群人把他“围堵”在路口。“我觉得他精神都快崩溃了。”秦洪说。

秦洪和朱明华还试图说服投毒案中丧女的侯建禄一起报案。秦洪回忆,得知钱仁风被无罪释放后,侯建禄内心就无法平静。有天晚上,他背着家人喝了几大碗烧酒,跑到女儿坟上大哭了一场,家人花了七八个小时才在坟地找到他。

但侯建禄不愿意出面。

除了老本行猪肉铺子,侯建禄在巧家县城还开了家宾馆。“想找宾馆的事很容易,所以他也怕惹事。”朱明华猜测,这是侯建禄不愿出面的潜在原因。

此次回云南,钱仁风本想去见侯建禄,面对面地告诉他自己未投毒,但她最终未能鼓起勇气。

谁是真凶,这根刺同样刺在钱仁风心头。“有真凶一定要查处,我要证明我的清白。”她多次重申。在她眼里,向她道歉的不该是田成有,枉法者和真凶逍遥法外,“那些人才应该向我道歉。”

7月13日,钱仁风得到朱明华传来的一个消息。朱明华的报案材料经杨柱递交给云南省高院国家赔偿委员会后,巧家县公安局给他发了询问通知书,称正在办理星蕊宝宝园投毒案。当晚8点,朱明华到巧家县公安局做了询问笔录。

不过,杨柱认为,关于投毒案,巧家县公安局、昭通公安局甚至云南省公安厅都应回避,由外省公安机关介入,真凶才能真正水落石出。

想要真正的家

除了参加国家赔偿案听证会,钱仁风此趟回家,还有一件要事:带男友白焰平见家人。

31岁的白焰平与钱仁风通过朋友介绍在网上结识,但两人正式见面是在广州。

从四川山区走出的白焰平有过一段婚姻。他年龄略小于钱仁风,但某种程度上他是在广州举目无亲的钱仁风的依靠。“我想不开的时候,他很会安慰我。”钱仁风腼腆地说道。

白焰平几乎每周都坐两小时的公交车去找钱仁风。他们相伴游玩了珠江,并在广州塔前合影留念。而两人的交往,已然获得白焰平父母的认可。

7月9日,钱仁风提着大包小包回家时,又有了2002年春节时那种衣锦还乡的样子。白焰平扮演了准女婿的角色。在离家20公里的金塘乡集市购买礼品——包括钱仁风替父亲挑选的新手机时,他抢着付了钱。

对这位可能的未来女婿,钱智远除了笑就没有多说话:“娃没的意见,我也没的意见。”

钱仁风的堂妹钱仁左和堂妹夫王进贵一直担心钱仁风上当受骗,认为钱仁风将交往才三个月的男友带回家,显然操之过急。但他们亦表示理解:“她是想早点让父亲看到自己成家,早点放心。”

对钱仁风而言,她的同学、朋友纷纷结婚生子,她既有压力也有些羡慕。但她仍然想要留点余地。此番回家,她并未打算带白焰平拜祭母亲。但当白焰平跟着走到坟前时,她也没有阻拦。平静地拔掉母亲墓碑上的杂草,待白焰平磕完三个头,钱仁风便拉着白焰平离开。

白焰平跟着钱仁风拜祭钱母。年迈的母亲未能等到她出狱尽孝,这成为钱仁风最大的心结。

钱仁风一直都有农村小伙那样的抱负,希望承担起赡养父母的责任。但事与愿违,年迈的母亲未能等到她出狱尽孝,提前半年离开人世,这成为她最大的心结。

在钱仁风眼里,大山里的这个家只是故乡。“不管租房子还是自己买房,我就想有个家。”在广州找个房子,再把父亲接过去,在她看来才算“成家”。

要实现这个愿望,对月收入不足三千元的钱仁风来说,不能不在乎国家赔偿。

但令她烦恼的是,赔偿款还在谈判中,便已有人向她借钱。“大姐家里比较困难,希望我帮帮她。”

钱仁风立即拒绝了。她知道自己的行为很不讲情义,“借钱给我家的我都很感激,肯定会还”,但亲兄弟还得明算账。

不过钱仁风的态度并不坚定。很多亲戚都曾借钱帮她申冤,等到国家赔偿款真的到手,亲戚开口难不成真的不借?“我不知道怎么办,我家有那么多亲戚,每个都借,我哪有那么多钱呀!”

没钱愁,有了钱也愁。钱仁风头疼于如何处理与亲戚的关系,同样困惑于如何使用这笔丧失近14年人身自由换来的钱。

她想过买房,可用光所有赔偿款也未必付得起广州昂贵的房子。

她还打算做点小生意,却又不知道能做些什么。

14年来,钱仁风从未像现在这般迷茫过。回到广州的她在与记者的通话中,不时会停顿、长时间沉默,有时话音中带着哭腔——尽管她并不承认。在昆明时的轻松早已消失,钱仁风只觉得身心俱疲。

虽然她一直在努力,但或许她再也找不回曾经的自己——那个活泼、笑容灿烂的钱仁风。

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表